Désormais, j’ai plutôt envie d’évoquer ici les films que j’ai vus, dès lors qu’ils sont toujours à l’affiche, en privilégiant ceux que j’ai aimés.

Ça commence comme ça :

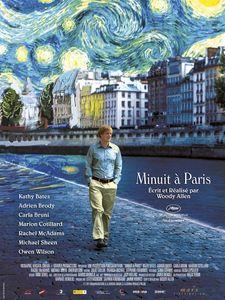

Faut-il dire avec Éva Bettan ce matin sur France inter que Midnight in Paris est une grande idée, mais pas un grand film ? Ce qui est embêtant avec Éva est qu’elle se trompe souvent, mais pas toujours. Ainsi, je l’ai entendue chez Christine Masson (On aura tout vu, également sur Inter) dire le plus grand bien du magnifique coffret, apparemment proposé uniquement par la FNAC (mais je me trompe peut-être) et comportant la version cinéma ET la version télé de l'indispensable Mystères de Lisbonne de Raul Ruiz, ajoutant que la durée (respectivement 4h30 et 6h00) ne devait pas effrayer, tant le bonheur, devant un tel film, était intense. En septembre, elle ratait pourtant sa rentrée en se montrant incapable de prononcer le nom d'Apichatpong Weerasethakul, à l'image d'un vulgaire Eric Neuhof. Triste.J'ignore si Midnight in Paris est un grand film, d'ailleurs pendant la trop courte durée de la projection, je n'ai pas eu le temps de me poser la question, me contentant de jubiler et d'avaler, souvent, mes trop plein d'émotion qui voulaient sortir par mes yeux, alors que le rire me nouait la gorge. Jubilatoire, le film l'est dès les premières secondes, avec ces plans fixes de Paris, Ville-Lumière, Ville de tous les plaisirs, Ville de la Magie du cinéma. Cinq minutes de plans fixes, comme les photos touristiques compulsives d'une des personnages, comme des cartes postales de loin, comme des chromos, comme des souvenirs d'Un américain à Paris ou d'Irma la Douce, un Paris comme on l'aime quand on est amoureux ou comme on le voudrait, léger, pétilllant, lubitschien (champagne à tous les étages de la Tour Eiffel). Le tout caressé par les accords et les harmonies nostalgiques d'un Sydney Bechet pour une fois inspiré.

Ce Paris là, ce Paris de comédie, de Maurice Chevalier, d'Arletty et Michel Simon (et du Woody Allen de Everybody says I love you, auquel une réplique de Midnight se réfère directement -- la baguette de pain) n'est pas du goût de tout le monde. Ainsi, on pouvait lire mercredi dans Libération, ces propos de Robert Guédiguian, qui fut un très bon cinéaste mais se montre un critique orienté : "Aujourd’hui, en regardant cette image que j’ai tant aimée, je me demande ce que Woody Allen pense de la France et des Français ? Est-ce qu’il pense aux smicards français ? Aux chômeurs français ? Aux Français qu’on qualifie selon leurs origines religieuses comme au temps glorieux de Pétain ? Aux travailleurs sans papiers qu’on expulse alors même qu’ils cotisent… Je me demande s’il a pensé à ce genre de choses en serrant la main du président de la République venu saluer sa Carla chérie sur son tournage. Des centaines d’actrices auraient pu le dispenser de penser à tout cela. Faites ce que vous voulez, pour ma part je n’irai pas voir ce dernier film."

Robert, toi pour qui j'ai une réelle estime, voire même un début d'affection quand je me souviens le bonheur de Marius et Jeannette ou la gravité de Marie-Jo et ses deux amours, je suis navré de lire signées de toi d'aussi vulgaires sottises. Robert Chéri, il s'agit, dans Midnight, de Cinéma, de cinéma américain intelligent , fabriqué par un moraliste démocrate pour nous faire rêver, rire et sourire, nous surprendre, nous sortir de notre quotidien (et qu'on soit smicard ou chômeur français ou sans-papier on a tous besoin de sortir d'un quotidien où on en chie, plus ou moins selon les cas, mais tous) et le cinéma est aussi cet instrument magique par lequel traverser les miroirs, et vivre ses rêves pendant une heure et demie, devient possible. Je suis vraiment navré, Roby, par des propos aussi navrants.

D'une certaine manière, Midnight est une leçon de cinéma. La scène du Château de versailles, avec ses femmes aussi futiles que gracieuses, semble une illustration de la formule de Truffaut : "Le cinéma consiste à faire faire de jolies choses à de jolies femmes". Quant au héros, écrivain contrarié par ses amours et son milieu (merveilleux et surprenant Owen Wilson, plus Woody que nature), il vit dans un milieu de riches adeptes du Tea Party qui n'est rien d'autre qu'un milieu carcéral dont sa future épouse, la très charmante Rachel Mc Adams détient les clés et dont il va tenter de s'évader par la littérature, l'imagination et... les pouvoirs magiques de Paris à Minuit. Il ne faut pas trop en dire à ceux qui n'eurent pas la chance d'assister à la première séance, mercredi à 20h00, syncro avec la projection d'ouverture à Cannes.

Film d'auteur, de cinéphile, Midnight est, comme il se doit, bourré de références et de citations. et d'auto-citations.L'insupportable Paul, ce monsieur qui sait tout sur tout et que tout le monde appelle Le Pédant (un pervers narcissique parfait), est la résurgence du spectateur tête à claques de Annie Hall, que Marshall Mc Luhan finit par moucher. L'ouverture de Midnight, film sur Paris renvoie à l'ouverture de Manhattan, film sur New York et certaines scènes sur les quais renvoient à Everybody says I love you qui, lui même, cite An american in Paris. Un procédé du type "C'était mieux avant" rappellera aux connaisseurs les merveilleux périples de siècle en siècle du héros des Belles de nuit de René Clair, incarné par un Gérard Philippe particulièrement inspiré et charmeur (charmer Martine Carol et Gina Lollobrigida dans le même film n'était pas gagné d'avance). Un dernier exemple de citation concerne L'ange exterminateur de Luis Bunuel auquel Woody Allen donne une explication assez vertigineuse (c'est dommage de ne pouvoir en dire plus, car c'est vraiment savoureux).

Le message que je voudrais faire passer à propos de ce film est celui du bonheur. C'est un bonheur d'être spectateur quand Woody nous montre Paris sur écran large, dans une manière cinématographique qui lui appartient. Puisqu'il est d'usage d'aborder le cas Bruni quand on parle du film (il convient d'avoir une opinion), je vous livre mon avis. Malgré ses dénégations (M. Allen est un gentleman), il semble que le réalisateur ait été, au minimum très déçu par la prestation de la chanteuse-présidente. La mince Top Model se montre une très mince actrice et dans son rôle de guide du Musée Rodin, elle anonne son rôle et ne peut s'empêcher de regarder la caméra, comme pour recevoir l'approbation improbable du Maître (65). Tout montre (mais argumenter en ce sens nécessiterait de trahir l'intrigue du film, ce qui serait au mieux idiot, au pire méchant comme un Guéant) que son personnage était promis à un développement qui s'est révélé impossible, sauf à rendre l'issue du film peu crédible. C'est là qu'intervient, en pompier de service au charme enfantin, la délicieuse Léa Seydoux, dont le rôle vient manifestement doubler, puis reprendre celui de Carlita. Le film perd alors en rigueur ce qu'il récupère en surcroît de mystère. Mais le charme Seydoux joue à plein et Léa en vendeuse de vieilles choses (dont des microssillons d'époque de Cole Porter) joue à jouer la comédie, comme une collégienne qui aurait fait le pari avec ses copines d'arriver à décrocher un rôle dans un film de Woody Allen. Son aisance désinvolte fait mouche et on comprend que le personnage d'Owen Wilson finisse par succomber.

J'avoue ne plus avoir suivi Woody Allen depuis quelques années, par lassitude. Le bonheur de retrouver son cinéma drôle, pétillant et nostalgique est d'autant plus dense. Je vais essayer de rattraper ma bêtise en vidéo.

Les autres films dont j'aurais aimé parler, mais je vais faire court, car je sens que les quelques lecteurs arrivés à cette ligne commencent sérieusement à se lasser, sont les suivants.

L'immense surprise Tomboy. Céline Sciamma m'avait séduit, mais abandonné en route avec son précédent et premier film, La naissance des pieuvres. Par un retournement de situation plus que prometteur, elle transforme ce qui était hésitations et approximations en un parcours exemplaire en forme de discours de la méthode. Tomboy est sans doute ce qui est arrivé de mieux au cinéma français depuis Bruno Dumont, en (beaucoup) moins austère, mais tout aussi convaincant. Un retour à l'enfance qui ne peut laisser sans émotion le fan de Truffaut et Pialat que je suis resté.

Détail qui a son importance en ces temps où la drague du public se fait à grand renfort de zinzins ultra technologiques, le film a été tourné au moyen d'un appareil photo 24 X 36 reflex doté de la fonction video HD et, quand même, d'optiques de qualité cinéma. Ceci afin de filmer les enfants avec la plus grande discrétion afin de préserver leur spontanéité. Cette modestie, ce respect est aussi la marque d'un grand talent de directrice d'acteurs.

Le film en 3 D qu'il ne faut pas manquer, c'est Pina de Wim Wenders. Contrairement à Sciamma, Wenders ose la technologie la plus sophistiquée au service de l'émotion. L'émotion, c'est Pina Bausch, une voix, un regard, un geste, le tout comme un sourire, une poignée de main, avec en plus une sensualité communicative et un sens du groupe et de la mise en place du groupe peu commun. Tout ça est question de vocabulaire et Wenders, découvrant le travail de Bausch via le célèbre Café Müller a pu déclarer, lui qui montre une telle maîtrise de sa propre technique, qu'il se sentait, face à la chorégraphe "analphabète". D'où la forme d'un film conçu avec Pina, devenu par la triste force des choses un film pour Pina.

J'aime cette femme qu'il faut retrouver également dans Les Rêves dansants de Anne Linsel et Rainer Hoffman, toujours programmé, même de manière discontinue, dans quelques très bonnes salles. Ce film a été un merveilleux cadeau qui a provoqué en moi une émotion non feinte.

Autre très grand films vu récemment, Essential Killing de Jerzy Skolimovski. Ce formidable film autiste met en scène un Vincent Gallo halluciné et muet, combattant transformé en machine à survivre en milieu hostile. Les renversements (les dangers de la nature deviennent la véritable protection d'un être seul menacé par toute humanité) sont vertigineux dans ce film à la radicalité rare qui ne cherche jamais à plaire, jamais à séduire et utilise les armes habituelles d'Hollywood (dont le suspens et l'empathie pour le héros, quel qu'il soit) pour nous mettre à mal. Exemplaire, à tous points de vue et, par ailleurs, passionnant, palpitant, comme un thriller qui se développerait à l'intérieur d'un esprit blessé, malade, brisé.

La Ballade de l’impossible (Norwegian Wood) de Tran Anh Hung n'est rien d'autre qu'une merveille. Deux heures et quinze minutes privilégiées pendant lesquelles la vie quotidienne, avec ses métros bondés, ses flics carapacés et ses espérances usées cessent de faire chier. Le temps comme mesure de notre banalité s'arrête et laisse la place à la mélancolique banalité de quelques personnages eux-mêmes figés dans un temps plus clément, l'année même où John Lennon chantait "I once had a girl or should I say She once had me", l'année d'avant le suicide. Après le suicide, la vie se recompose, mais c'est un peu comme si les choses refusaient de fonctionner ensemble, les gens, la musique, les meubles, les arbres, les choses.

La ballade de l'impossible est une promenade sensorielle aux couleurs pastels dans la mélancolie de l'adolescence. On tente d'échapper à la tristesse qui envahit tout, mais la tristesse est déjà à l'intérieur de nous et tisse son noeud de douleur. Ce film n'est pas une comédie et ses gags ne sont pas gais. Les amours perdues viennent hanter le présent comme le souvenir des trop jeunes morts hante les amours impossibles de ceux qui n'ont pas su ne pas survivre. La mélancolie, la tristesse, la douleur ne sont pas les paillettes d'un spectacle, ici pas plus qu'ailleurs, mais ce film tout en lentes sinuosités grises et blanches, comme la chevelure d'un vieil enfant, est captivant car, pour peu qu'on éprouve soi-même quelques sentiments, on s'y perd, on s'y trouve, on se retrouve dedans, avec les cadavres de sa propre jeunesse.

Et je ne dis rien de la beauté formelle du film, de la beauté du cadre, des compositions et de la bande-son, où certains ont perçu un irritante esthétisation du chagrin. A mon sens, le parti-pris esthétique du film renforce sa richesse et accentue sa singularité. Adapté du roman d’Haruki Murakami, La ballade de l'impossible est une somptueuse ballade d'amour et de mort.

Enfin, L'homme d'à côté, petit film argentin (si l'on considère son budget) de Gaston Duprat et Mariano Cohn, sait, à partir du plus banal incident de voisinage, construire une époustoufflante allégorie sociale. La lutte de classes ici, passe par les rapports de voisinage entre un architecte d'intérieur célèbre, résident privilégié de la seule construction de Le Corbusier en Amérique Latine et son voisin, plus beauf qu'ouvrier, qui a entrepris des travaux afin de percer une fenêtre donnant sur la propriété du précédent, afin de profiter un peu de la lumière, qu'il croyait être un bien commun.

Film de tous les renversements à la violence contenue, puis insidieuse, L'homme d'à côté, en montrant la férocité dela bourgeoisie défendant ses privilèges en montre une certaine abjection. En Argentine aussi, la démocratie est un bien difficilement partageable. Une mention spéciale pour les acteurs et surtout Daniel Arauz qui campe subtilement un Victor difficile à cerner, irascible et a priori antipathique, mais subtilement contradictoire, à la fois pitre vulgaire et généreusement chevaleresque.

Beaucoup plus qu'une curiosité, une grande fable sur la psychologie sociale, brillamment thrillant.

Le Festival me semble, à nouveau, plein de promesses. Découvrir le visage du fils de Dennis Hopper, Henry dans le nouveau Gus Van Sant, le nouveau Jonathan Caouette qui, après s'être un peu égaré dans les docus et courts semble revenir avec Walk away Renee aux obsessions qui firent de Tarnation, en 2004, une première oeuvre ahurissabnte de beauté sauvage et passionnée, les confessions filmiques d'Irina Ionesco... Grande nouvelle, Bruno Dumont a réussi à faire financer son nouveau film, Hors Satan, malgré l'échec non seulement annoncé mais organisé de son magnifique précédent opus, le troublant Hadewijch. Hong Sangsoo sera aussi au rendez-vous de Cannes avec The day he arrives et les très grands Dardenne, Malick et Almodovar (suspens récurrent avec Pedro : repartira-t'il à nouveau la queue basse et les mains vides ?) sont en compétition. Bonello et Honoré seront de la fête et, pour l'anecdote, Téchiné montrera son adaptation d'Impardonnables, un des plus denses et noirs romans du ténébreux Philippe Djian.

Bonheur ultime, Valérie Donzelli sera plus que présente, elle sera un peu partout.

Aujourdhui même est projeté à Cannes un film qui me tient à coeur, La guerre est déclarée, le nouveau film de Valérie Donzelli. Outre que Valérie est ici chez elle, comme le savent mes proches (oui, mes yeux se teintent d'une vague nouvelle, mes mains temblent un peu, ma respiration s'accélère et il me vient un sourire béat, voir béta, lorsque j'évoque cette actrice, cette cinéaste, cette femme admirable et délicieuse, cette beauté romantique et mutine, spirituelle et pleine d'esprit), ce nouveau film me semble devoir être salué avec une sympathie particulière. Il aborde en effet un drame personnel vécu par Valérie et son compagnon d'alors, le fidèle Jérémie Elkaïm .

Valérie Donzelli et Jérémie Elkaïm dans La guerre est déclarée

Le film ouvre La Semaine de la Critique. Et la bonne nouvelle est que Valérie Donzelli est en train de sortir du placard à débutantes et de débouler dans la Cour des Grandes. Ainsi, elle refermera la même Semaine de la Critique avec Pourquoi tu pleures ? de Katia Lewkowicz aux côtés de Benjamin Biolay, avec qui elle a co-écrit les chansons de La Reine des Pommes ; on pourra la voir parallèlement à la Quinzaine des réalisateurs dans En ville de Valérie Mréjen et Bertrand Schefer. En juin, elle sera à l'affiche de Belleville-Tokyo, d'Elise Girard, et en juillet, de L'Art de séduire, de Guy Mazarguil. L'art de séduire, c'est tout Valérie, ça.

La BA du film qui est déjà salué par la critique (Libé, Les inrocks qui fait le pari que le film sera "un des emballements du festival", Médiapart, Le Monde, Télérama) qui y voit une oeuvre audacieuse, originale et stylée. C'est tout Valérie, ça.

J'ai rarement autant attendu un film, et ce sera le 31 août.

Bonne semaine et bons films.