Pour tous ceux qui, comme moi connaissent très peu le quotidien de ces populations

Ce reportage est vraiment complet et très intéressant

Un immense merci à :

Pascal Mannaerts pour ce mini film très intense en découvertes.

Palestine : reportage au cœur des territoires occupés

D'après le récit et les photos de Pascal Mannaerts

Le « serpent »

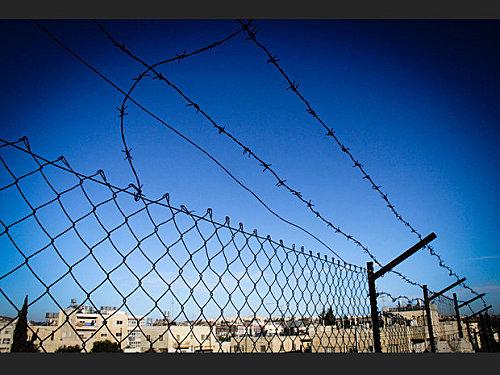

Après une bonne demi-heure de marche à travers les ruelles de Bethléem, nous arrivons au fameux « checkpoint » et au mur dressé par les Israéliens, pour séparer leur Etat des territoires palestiniens. Au bout de la longue avenue Yasser Arafat, une tour de garde pointe entre les maisons. Tout cela ressemble de loin à une vaste prison sous haute surveillance. Le mur, qui fait plus de 5 mètres de haut, est entièrement composé d’immenses dalles de béton, surmontées de fil barbelé. Il est couvert de fresques et de graffitis en plusieurs langues. L’objectif déclaré de ce mur de plus de 700 km de long est de protéger la population en empêchant physiquement toute « intrusion palestinienne » sur le territoire israélien.

Je prends photos des photos du mur et du patchwork de graffitis que des gens venus du monde entier ont dessiné sur cette surface de béton pour protester contre ce symbole de domination. Il fait désormais partie du décor. Sur toute sa longueur, on trouve des échoppes, des habitations, une pompe à essence. Il est longé par une route où circulent les passants et les véhicules. Les Palestiniens se sont, d’une certaine manière, réapproprié leur espace, défiguré par « le serpent », comme ils le surnomment. Et il est vrai que, vu de loin et depuis les hauteurs des collines, c’est réellement cette image que le mur inspire, se faufilant, sinueux mais incontournable, sur cette terre meurtrie.

Ségrégation

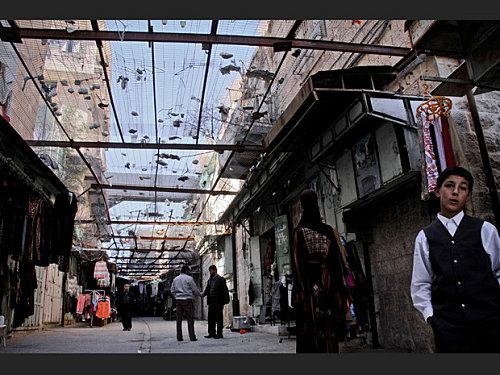

A Hébron, on s’avance à travers le marché de la vieille ville, entre les échoppes, les passants et les vendeurs de thé et de café trimballant leur matériel sur roulette. Une médina a priori semblable à n’importe quelle autre. Sauf qu’en levant la tête, on réalise que toute la rue est recouverte d’un immense grillage parsemé d’ordures, de pierres, d’assiettes, de gravats, de papiers... Le marché appartient aux Arabes, les échoppes au rez-de-chaussée sont leurs commerces, alors qu'aux étages des maisons vivent les colons juifs. Et ceux-ci jettent par les fenêtres ce qu'ils veulent quand ils le veulent, chez les Palestiniens, sur les Palestiniens, qui ont installé ces grilles pour se protéger des déchets. Aux sommets des habitations, on aperçoit des caméras, des fils barbelés et des militaires en faction : les colons vivent quelques mètres plus haut mais c'est un tout autre monde, schizophrène, de domination et de suprématie. Un monde de persécution, cloisonné, indifférent, cruel et sans pitié.

On descend cette rue principale de la vieille ville, qui vit comme si de rien n’était, lorsqu'un homme s'avance vers nous et se présente. Il s’appelle Mohanad, nous demande d’où on vient, où on loge, pour combien de temps on est en Palestine etc... Il nous a vus prendre des photos des grillages jonchés d'ordures. Il nous demande si on sait ce que c’est ; on lui répond qu’on a bien sûr compris, sans en ajouter davantage. Il nous invite à boire le thé chez lui, ce qu'on accepte, même si on reste méfiants, on ne sait jamais... Malgré tout, un imposteur juif ne pourrait jamais se retrouver dans ce marché arabe, il se ferait rapidement repérer, puisqu’ici tout le monde se connaît. Nous avons plutôt peur de tomber sur des militaires israéliens. Mais peu importe, parfois, mieux vaut ne pas se poser trop de questions.

Nous fendons la foule et arrivons dans la rue de Mohanad. Enfin, sa ruelle-cul-de-sac, pour être plus correct. Au fond, un immense drapeau palestinien est peint sur la porte en fer d’un magasin. Ici, toutes les boutiques ont été fermées il y a dix ans par les militaires israéliens, qui ont ainsi condamné la rue, en guise de punition ou pour protéger les colons qui vivent en haut, qu'importe. Un cocktail Molotov a même été jeté dans le magasin de textile de Mohanad, en 1994. Venant d’une famille plus aisée que la moyenne du quartier, celui-ci possédait deux autres boutiques dans cette rue. Mais l'accès lui en est dorénavant interdit, les gonds des portes ayant été soudés. S’il prenait l’initiative de forcer l'entrée pour extraire les marchandises qui sont stockées là depuis des années, les militaires israéliens interviendraient immédiatement et il pourrait y avoir des représailles.

Mohanad habite une maison mitoyenne de la zone juive. Les fenêtres donnant de ce côté sont barrées de planches de bois, plus aucune lumière ne passe. Il nous apprend qu’il a été obligé de tout barricader car les colons avaient brisé ses vitres avec des pierres. Après que sa boutique fut détruite par un cocktail Molotov, il a naturellement cloisonné son habitation pour protéger sa famille. Au-dessus des deux fenêtres, une ouverture ronde laisse filtrer un puissant jet de lumière. Il l’a aujourd’hui rouverte pour avoir un peu d’air. Auparavant, ses colons de voisins s’amusaient, à travers cette petite ouverture, à inonder la maison à l’aide de tuyaux d’arrosage, ou à y jeter des pierres ou des ordures, et même un serpent, à deux reprises. Ils se sont finalement calmés.

Dans le salon, on rencontre la femme de Mohanad et leur petit garçon d’un an et demi. Elle nous prépare un thé, puis se joint à nous, sans rien dire, avec l'enfant. Il s'agit de la deuxième épouse de Mohanad. Sa première femme est morte… assassinée sur le toit de la maison. Alors qu’elle allait y pendre son linge, comme chaque jour, elle a été abattue par des militaires israéliens en 2003. Deux balles dans la tête et trois dans la poitrine. Mohanad a accouru immédiatement pour essayer de lui porter secours, mais a reçu lui aussi une balle dans le thorax. Il baisse le col de son t-shirt et nous montre la cicatrice, juste à hauteur du cœur. Il l’a échappé belle. Le meurtre est resté impuni. Selon lui, c'est à cause de l’importance et de l’influence de sa famille dans le quartier que sa femme a été assassinée. Peu après, les militaires se sont introduits en pleine nuit dans sa maison, la vandalisant et y tirant des grenades lacrymogènes.

Mohanad a eu trois fils de son premier mariage. Ils vivent désormais à Bethléem, dans sa famille. Ils sont soignés en psychiatrie pour des problèmes graves de stress post-traumatique. Le troisième, plus âgé, est réfugié en Jordanie. Il est devenu presque aveugle suite à cette attaque militaire. Mohanad a les larmes aux yeux en parlant de tout ça. Il veut nous raconter, encore et encore. Aucune haine ne transparaît dans ses propos. Face à lui, on se sent tout petits. Il nous parle longuement de la vie ici à Hébron, de sa vie à lui. Il nous montre des albums photos, des vidéos filmées par les gens du quartier où l’on voit des militaires réquisitionner leur boutique ou venant arrêter un de leurs voisins. Nous passons bien quatre heures chez Mohanad, jusqu'à ce qu’il nous conseille de continuer notre visite d'Hébron. Nous avons peut-être été aperçus par les soldats, qui risquent de nous poser des questions. On s’échange nos mails, et il nous raccompagne par sa petite ruelle, à l’abri des regards.

De retour dans le marché animé, on est sonnés. On erre comme des zombies dans cette interminable rue de la vieille ville d'Hébron, sans un mot, juste capables de répondre « choukran » (merci, en arabe) de manière presque automatique aux « welcome to Palestine » qu’on nous lance, sous ce toit grillagé, blindé d’ordures et des pierres de la haine et de l’impunité, qui défile encore et toujours au-dessus de nos têtes…

Dans le labyrinthe de la médina, en dehors de l’artère principale du marché, rien de bien particulier. Des méandres de ruelles comme on en trouverait dans n’importe quelle cité arabe. Avec les boutiques, les enfants qui jouent, les vieux qui papotent en buvant un thé à l’ombre, avec ce temps qui passe, j’allais dire, « paisiblement ». Les « settlements » (implantation, en anglais) des colons, comme ils les appellent, tous perchés aux étages des maisons, s’arrêtent à la fin du marché. En se perdant entre ces vieilles maisons ocre et presque dorées pour certaines, on se retrouve de temps en temps face à une immense porte de fer barrant l’un ou l’autre porche de la médina. En s’approchant, discrètement, on a une vue sur « l’autre côté ». Des militaires israéliens y sont postés la plupart du temps, assis du côté interdit, du côté confisqué par la force, à se griller une clope, à papoter, à tuer le temps. Ce temps qui semble s’être ici suspendu, dans une espèce de parenthèse, une situation que l’on voudrait croire temporaire, mais dont personne ne connaît la date de fin.

Ciel défiguré

Près du camp de réfugiés d'Aïda, à Bethléem.

« Comme tu es allé, comme tu es revenu » (proverbe palestinien)

L'interminable attente

Checkpoint de Bethléem, 5 heures du matin. Des centaines de personnes patientent à l’intérieur des grilles. Tous sont Palestiniens et sont munis d’un permis qui leur octroie le droit d’aller travailler « de l'autre côté », à Jérusalem ou ailleurs en Israël, où ils sont censés mieux gagner leur vie. La file est longue et n'avance pas ; certains patientent depuis deux heures déjà. Les portes ouvrent officiellement à 5 heures, mais cela peut varier et les plus courageux arrivent dès 2 heures du matin, afin d’être certains de pouvoir passer le checkpoint à temps pour être sur leur lieu de travail à l’aube.

Dans la queue, ils papotent et nous abordent lorsque l’on passe à leur hauteur en longeant cette interminable cage remplie de « chair humaine », de tous ces êtres dont Israël nie la liberté et une part de l'existence. Dérangeante impression de s’adresser à des prisonniers. C'est d’autant plus troublant qu’ils sont tous accueillants, souriants et agréables, ils nous demandant même parfois de les prendre en photo, sans doute par désir de témoigner, à leur manière, de ce qu’ils vivent ici. La plupart des personnes présentes sont des hommes de vingt à trente ans. Les femmes et les personnes âgées peuvent longer la grille et dépasser tout le monde pour accéder plus facilement au point de contrôle. L’une des devises du checkpoint de Bethléem (aussi appelé le « checkpoint 300 ») pourrait être que « chaque jour est différent », car les Palestiniens ne savent jamais ce qu'il va s'y passer. Les militaires vont-ils ouvrir ? A quelle heure ? Les laisseront-ils passer ? Comment vont-ils se comporter avec eux ? Ou même avec les visiteurs comme nous? On ne peut rien prévoir.

Après des heures d’attente, plusieurs fouilles des bagages, des questions, des railleries et encore de l'attente, les Palestiniens pourront espérer passer de l’autre côté.

Camp de Dheisheh

12 décembre. Ce matin-là, à l’aube, on se dirige vers le camp de réfugiés de Dheisheh, installé dans l'est de Bethléem. Là, 10 000 personnes vivent sur une superficie de moins d'un kilomètre carré. 80% des jeunes du camp ont déjà été arrêtés et emprisonnés par les forces armées israéliennes. Jihad nous raconte que les militaires israéliens viennent la nuit sans crier gare et arrêtent n'importe quel jeune, l'accusant arbitrairement d’être lié à un « réseau terroriste ». Les habitants du camp ne peuvent rien y faire, ils tentent simplement de riposter par des jets de cailloux. Je demande à Jihad si les soldats palestiniens réagissent dans ces cas-là, Bethléem étant sous contrôle militaire palestinien et non israélien ; mais il me répond qu’ils ferment les yeux, pour « sauvegarder le processus de paix ». D'après lui, bon nombre des membres des forces de l’ordre sont corrompus.

Mohan, un jeune qui nous accueille au camp, nous apprend plein de choses, notamment sur les permis, obligatoires pour franchir les checkpoints et travailler à Jérusalem. Selon ses dires, seuls 20% des jeunes qui en font la demande se le voient accordé. Je lui demande sur quelle base les heureux élus sont sélectionnés, ce à quoi il me répond que tout n'est que pur hasard et arbitraire. Que des quotas sont établis, tout simplement, pour sauver les apparences aux yeux de « l'extérieur ». En revanche, Mohan m'apprend qu'un jeune qui, comme lui, a déjà eu affaire aux autorités israéliennes, se verra inconditionnellement refuser ce sésame. Son avenir est donc partiellement « grillé ».

Mohan a déjà été emprisonné deux fois, accusé d’être un « terroriste ». Il a été libéré contre une somme d’argent que sa famille a dû recueillir en se débrouillant. Il a deux sœurs et cinq frères, tous vivent dans le camp de Dheisheh, où ils sont par ailleurs nés. Il n'y a qu'un seul médecin pour les 10 000 personnes qui vivent à Dheisheh. Présent 6 jours sur 7, il est censé voir quotidiennement quelque 280 patients en six heures.

Après de bons moments passés à la maison des jeunes, à boire plusieurs verres d'un thé corsé comme jamais, on se promène dans les ruelles du camp, composé de maisons en dur, accrochées à flanc de colline. Des adolescents nous saluent au passage et viennent discuter. Tous parlent anglais. Ils nous emmènent chez eux, sur le toit de leur maison. Ils sont tous adorables et contents de venir nous dire un petit quelque chose ou, par exemple, de nous tirer par la veste pour nous montrer le petit cybercafé qu’ils ont aménagé au rez-de-chaussée de l’une des petites maisons du quartier.

Nous sommes finalement restés toute la journée à Dheisheh.

Le sourire de l'aïeul

Un vieil homme souriant dans la médina d'Hébron, en Cisjordanie.

La particularité d’Hébron est qu’ici, les colons juifs ne sont pas implantés dans des « cités-ghettos » de luxe ultra-protégées pour riches en périphérie, mais en plein coeur de la ville. Hébron est divisée en deux parties : la première, sous contrôle palestinien, n'est pas accessible aux Israéliens ; l'autre, sous contrôle militaire israélien, est interdite aux Arabes. Les colons qui y résident sont protégés jour et nuit par des soldats armés jusqu’aux dents. Les deux zones tranchent la ville en deux parties cloisonnées. Juifs et Arabes circulent dans des rues voisines qui ne communiquent pas entre elles. Pire encore, la séparation a lieu au sein des habitations mêmes. Les rez-de-chaussée sont occupés par des Palestiniens, tandis que les étages supérieurs sont réservés aux Israéliens. Naturellement, il n'y a aucun espace commun : pas de cage d'escalier, les entrées se faisant par la rue ou les toits.

Comme partout ailleurs en territoires occupés, l’accueil qui nous est réservé en ville est chaleureux. Des regards directs, francs, souriants, des hochements de tête ou des « where are you from ? Ah, Belgica, very good country, most welcome in Palestine ! » ( « D'où êtes-vous ? Ah, la Belgique, un pays agréable, bienvenue en Palestine ! ») que l’on entend partout. Qu'ils soient jeunes ou plus âgés, absolument tous adoptent la même attitude, c’est incroyable. Des groupes d’enfants nous accompagnent de temps en temps sur quelques dizaines de mètres, venant nous serrer la main.

Frontière imposée

Le mur de séparation entre Israël et la Palestine, vu depuis une colline de Jérusalem.

Citation

A hauteur de Bethléem, sur le « mur de séparation » entre Israël et la Cisjordanie, s'affiche une citation de Kurt Tucholsky, un journaliste et écrivain juif allemand du XXe siècle, connu pour son antimilitarisme et son pacifisme : « A country is not only what it does, it is also what it tolerates » (« Un pays n'est pas seulement ce qu'il fait, mais aussi ce qu'il tolère »).

Cigarette matinale

Au petit matin, un homme allume une cigarette dans une rue de Ramallah, en Cisjord

Palestine libre

A Bethléem, un homme pose au pied du mur de séparation entre la Palestine et Israël, où est inscrit « Free Palestine » (« Palestine libre »).

Point de repère

Une photo de la place Al-cinema, l’un des principaux carrefours de la ville de Bethléem, en Cisjordanie.

Sur le chemin de l'école

Un groupe de jeunes garçons dans une rue de Ramallah.