Écrit par Monde Diplomatique

Samedi, 23 Avril 2011 11:48

«ç»éééèééééééààéçé

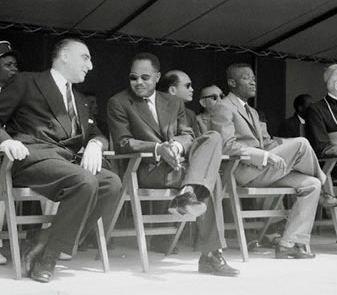

Malgré des moyens dérisoires, le rejet du pouvoir illégitime a alimenté la résistance armée jusqu'à l'exécution de ses derniers chefs, en 1971. L'aveu amusé de l'ancien administrateur colonial Guy Georgy sur le bourrage d'urnes organisé par ses soins aux élections de 1958, dans le but de faire élire l'obscur agent des PTT Amadou Ahidjo, qu'il avait lui-même déniché, illustre le mépris régnant à l'époque. Protégé par la France, Ahidjo restera au pouvoir vingt-deux ans et, en dépit du ravalement de façade opéré par son successeur, le pays demeurera aux mains d'une minorité dirigeante rapace et autoritaire.

Le refoulement des événements sanglants de ces années fondatrices de l'identité camerounaise explique-t-il l'absence d'alternatives fortes au pouvoir actuel ? C'est ce que ne sont pas loin de croire les auteurs de cette formidable enquête, deux journalistes français et un doctorant en histoire camerounais, qui ont joint l'investigation sur le terrain à une minutieuse recherche de documents, opportunément interprétés à la lumière de la conjoncture française et internationale de l'époque — afin d'éclairer autant que possible la tragédie camerounaise.

Le nom « Kamerun », selon la graphie allemande, a été revendiqué par les indépendantistes pour désigner la totalité du territoire que la Société des nations avait scindé en deux entités, placées après la défaite de l'Allemagne en 1918 sous les tutelles française et britannique. Le pouvoir français ne cessera de vanter son « humanisme », opposé à la « barbarie germanique », notamment lors de la campagne de recrutement de « volontaires » pour combattre en Europe. Mais il maintient de facto le travail forcé comme le statut dégradant de l'indigénat — ce que les missions de contrôle de l'Organisation des Nations unies (ONU) feignent ne pas voir. Et, comme en Algérie ou au Sénégal, les émeutes de l'après-guerre, qui éclatent à Douala en septembre 1945, sont réprimées dans le sang.

En 1948 est fondée l'Union des populations du Cameroun (UPC) autour de la figure charismatique de Ruben Um Nyobé, que les autorités coloniales décrivent comme un fonctionnaire intègre et cultivé, doté de « grandes capacités intellectuelles ». Fils d'agriculteurs de l'ethnie bassa (Sanaga-Maritime), Um Nyobé, éduqué à la mission presbytérienne, est un tribun polyglotte, secondé par de nombreux militants et cadres, dont le médecin Felix Moumié, futur président de l'UPC, et Ernest Ouandié, qui dirigera le maquis jusqu'à sa pendaison en 1971.

Branche camerounaise du Rassemblement démocratique africain — la fédération de partis politiques fondée par Félix Houphouët-Boigny en 1946 —, l'UPC sera d'emblée mieux ancrée que son partenaire ivoirien dans les couches populaires les plus modestes, ce qui lui vaudra le mépris des structures féodales camerounaises et contribuera à radicaliser son message social. Mais, jusqu'à l'interdiction de l'UPC en 1955, Um Nyobé s'efforce de maintenir en son sein une coalition aussi large que possible, sur la base d'une certaine neutralité idéologique, et d'éviter la confrontation armée. On ne lui laissera pas le choix. Humiliée en Indochine, l'armée française veut en découdre au Cameroun comme en Algérie. Dans les deux pays, elle applique les nouvelles théories de « l'école française de contre-insurrection » : guerre psychologique contre les populations, tortures, villages brûlés... Poursuivi dans le maquis de sa région natale, Um Nyobé est tué en 1958 d'une balle dans le dos. Soulagement à Paris. En 1959, c'est Moumié qui est empoisonné au thallium, à Genève, par un faux journaliste mais vrai agent des services secrets français. L'année suivante, selon des officiers français, la répression fera vingt mille morts. Les journaux de la métropole n'en feront presque pas état.

Le traitement par les grands médias internationaux des expériences socialistes en Afrique ne sera pas plus équitable. Elles seront le plus souvent caricaturées en pions de l'Union soviétique ou en caprices de despotes plus ou moins sanguinaires. Revisitées dans un ouvrage collectif dirigé par Francis Arzalier (2), ces expériences, qui vont de l'Egypte de Gamal Abdel Nasser au Burkina Faso de Thomas Sankara, sont évoquées dans leur complexité et leurs contradictions, mais à la lumière de l'espoir dont elles furent porteuses.