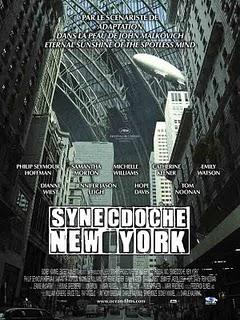

Lorsque le scénariste de Dans la peau de John Malkovich (Jonze, 1999) et d’Eternal Sunshine of the spotless mind (Gondry, 2004) passe pour la première fois derrière la caméra, cela donne Synecdoche, New York- ou la reconstruction en carton pâte de toute une vie, au coeur d’un entrepôt peuplé de comédiens de théâtre interprétant les alter égos fictifs du metteur en scène lui-même, et de ses proches. La partie pour le tout ? Oui. Soit la mélancolie d’un homme (Philip Seymour Hoffman) en grande représentation d’un monde malade, la solitude d’un seul pour signifier celle de tous. Quoi d’autre ? Un univers absolument barré, qui mêle divers espaces temps, rencontre (presque) improbable entre le cynisme et la littérarité d’un Woody Allen et l’absurdité beckettienne. Autant dire que Kaufman signe ici une œuvre ambitieuse où se conjuguent poésie du désespoir et nihilisme comique. Tour à tour onirique, réaliste, passionnante et franchement déprimante, son étude métaphysique et désordonnée sur le sens à donner à l’existence est parsemée de trouvailles génialissimes : cette maison en flammes où l’on habite, cette fleur qui tombe du tatouage d’une mourante, cet entrelacement progressif- cette étreinte indispensable entre art et vie, création artistique et mort. L’amour, les opportunités que l’on laisse de côté, les choix que l’on fait, ceux que l’on ne fait pas, les femmes que l’on aime (Catherine Keener, Michelle Williams), et celles que l’on quitte (Samantha Morton) : Kaufman brasse de grandes thématiques philosophiques dans un tourbillon d’inventivité- inspiré et bouillonnant. Sur le fil. Entre chaos scénaristique et extrême lucidité. A condition de se laisser entraîner dans le non-sens et la folie brouillonne d’un esprit en pleine ébullition, le trip dépressif dans les méandres d’un être torturé par ses questions sans réponse peut valoir le détour.