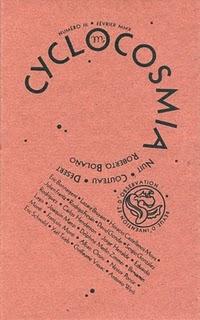

Il faut dire d’abord le plaisir que procure la découverte à son courrier de Cyclocosmia, objet en tous points somptueux. On se dit d’ailleurs à ce moment précis, et incidemment, que jamais on ne trouvera une telle satisfaction à feuilleter une revue que sur papier, et que toute l’inventivité dont l’édition numérique peut ou pourra faire preuve ne pourra procurer d’égal ravissement sensuel. Il n’est pas si fréquent, après tout, de ranger et de conserver une revue ainsi qu’on le ferait d’un livre ; or c’est bien le cas de Cyclocosmia, revue semestrielle d’invention et d’observation publiée par l’association « minuscule », à Strasbourg. Pour cette raison sans doute mais bien plus sûrement en raison de sa qualité intrinsèque, il n’y a donc rien de surprenant à ce que les éditions Christian Bourgois lui apportent son plus enthousiaste soutien. D’autant que ce numéro-ci, le troisième, est consacré à Roberto Bolaño, auteur culte à bien des égards, et dont Eduardo Lago écrit d’ailleurs qu’il est « ce qui arriva de mieux à la prose en langue espagnole depuis des décennies. »

Il faut dire d’abord le plaisir que procure la découverte à son courrier de Cyclocosmia, objet en tous points somptueux. On se dit d’ailleurs à ce moment précis, et incidemment, que jamais on ne trouvera une telle satisfaction à feuilleter une revue que sur papier, et que toute l’inventivité dont l’édition numérique peut ou pourra faire preuve ne pourra procurer d’égal ravissement sensuel. Il n’est pas si fréquent, après tout, de ranger et de conserver une revue ainsi qu’on le ferait d’un livre ; or c’est bien le cas de Cyclocosmia, revue semestrielle d’invention et d’observation publiée par l’association « minuscule », à Strasbourg. Pour cette raison sans doute mais bien plus sûrement en raison de sa qualité intrinsèque, il n’y a donc rien de surprenant à ce que les éditions Christian Bourgois lui apportent son plus enthousiaste soutien. D’autant que ce numéro-ci, le troisième, est consacré à Roberto Bolaño, auteur culte à bien des égards, et dont Eduardo Lago écrit d’ailleurs qu’il est « ce qui arriva de mieux à la prose en langue espagnole depuis des décennies. »Bolaño, dont l’existence a atteint au rang de légende, et qui à elle seule suffirait presque à expliquer ou à comprendre ledit culte. Car il était de ces personnages qui traversent la vie autant qu’elle les traverse, comme débarqués sur Terre pour y consumer leurs engagements poétique et politique, entre révolution et prison, entre misère et maladie. Les témoignages sensibles et personnels d’Horacio Castellanos Moya ou de Sergio González Rodriguez, auxquels s’ajoute celui de son éditeur espagnol, Jorge Herralde, donnent donc à cette revue très haut de gamme une tournure sensible qui étoffe à merveille les différentes analyses de l'œuvre, sans parler de quelques heureuses digressions. On notera à cet égard la passionnante réflexion qu’Antonio Werli, directeur de la revue, consacre à l’incessant mouvement auquel Bolaño oblige son lecteur, happé par cette impression que « dans l’oeuvre de Bolaño, on entre par le milieu. » François Monti insiste de son côté, non sans quelque didactisme, sur l’ouverture consubstantielle au travail et à l’œuvre de Bolaño taraudée par des « nuages de références » ; il complique ainsi ce qu’il faut entendre lorsqu’on évoque ses engagements, et vient réfuter avec à-propos toute interprétation par trop univoque. Dans un article très direct et doté d’une forte intuition, Éric Bonnargent montre quant à lui en quoi le roman policier a pu être objet de tentation ou d’inspiration pour Bolaño, mais surtout en quoi il s’en distingue radicalement. Et c’est avec prudence mais acuité que Yaël Taïeb dissèque ce qu’il pourrait y avoir d’héritage borgésien chez Bolaño, non au titre d’une filiation en effet assez improbable, mais en tant que cet héritage serait comme « les éléments d’une ramification bien plus vaste et vertigineuse. » L’on ne saurait enfin passer sous silence le beau texte inaugural de Julien Frantz, dont la fable pleine de recoins et d’esprit nous entraîne derrière le miroir ; Julien Frantz qui, dans un autre texte qu’il donne à ce volume, s’attache à décrypter le rapport au Mal de Bolaño, qui n’avait peut-être d’autre ambition que d’en être le témoin. Et Frantz de conclure bellement de 2666, ce grand œuvre inachevé, qu’il est « un roman écrit après et d’après la mort. » Ce que confirme à sa manière son ami l’écrivain Rodrigo Fresán, pour qui Bolaño « écrivait depuis l’ultime frontière et au bord de l’abîme. »

Ces très grands traits résument fort mal un ensemble dont on louera surtout les méandres, l’empathie et la subtilité. Aussi ne saura-t-on davantage recommander la lecture de ce numéro de Cyclocosmia, qui entre d’emblée et de plain-pied dans l’exégèse bibliographique de Bolaño. A cette aune, il est déjà certain qu’il fera date.

Article paru dans Le Magazine des Livres, n° 25, juillet/août 2010