Photo © Emeline Ancel-Pirouelle

Patti Smith : Picturing Robert, La Cité de la Musique, Paris, 18 janvier 2011

Patti Smith : Unplugged Dreams, La Cité de la Musique, Paris, 20 janvier 2011

Patti Smith & Philip Glass : Hommage à Allen Ginsberg, Salle Pleyel, Paris, 21 janvier 2011

Patti Smith joue Horses, Salle Pleyel, Paris, 22 janvier 2011

Elle nous enterrera tous. Alors que Jimi Hendrix et Janis Joplin ne sont plus que des mythes dont on se demande s’ils ont un jour vraiment existé et que Jim Morrison bouffe les pissenlits par la racine depuis un certain temps pas loin d’ici, alors que Mick Jagger s’est perdu dans un stade et que les poètes beat ne sont plus que des lettres imprimées sur du papier de mauvaise qualité, elle est toujours là, avec les cheveux un peu plus blancs mais toujours droite dans ses bottes. C’est drôle de voir une rock star avec des cheveux blancs. Ça ne vieillit pas, une rock star. Le rock, c’est censé être l’adolescence éternelle, la violence et la mort fulgurante. La légende. Celle qui ne prend pas le risque de s’entacher à vivre trop d’années. La mort, elle l’a connue. Tous ses amis, ou presque, sont tombés les uns après les autres sur le champ de bataille du XXe siècle. Les drogues, le sida et un certain vague-à-l’âme. Elle, elle a fait le choix de vivre. D’être une épouse, d’être une mère, et un jour, inévitablement, d’être une vieillarde. Mais elle s’en fout, parce que la moustache qui pique, ça fait déjà bien longtemps qu’elle l’a.

Jour 1 : We’ll meet again/I don’t know when

Depuis son retour sur scène à la fin des années quatre-vingt, Patti Smith n’a pas été avare de concerts. On l’a vue dans des festivals et beaucoup en Italie, mais je n’y étais pas. Trop jeune. Mais cette fois-ci, elle est à Paris pour une semaine et ça fait un bail que je garde mes quatre billets aussi précieusement que le Graal. En un an, j’ai souvent pensé à ce mois de janvier 2011, mais toujours sans impatience. Je savais que ça valait la peine d’attendre. Pourtant, ce matin du 18 janvier, je suis nerveuse et inquiète. J’envisage pour la première fois la possibilité d’être déçue. Tout en étant persuadée que ça n’arrivera pas.

Je ne sais pas si les autres spectateurs sont aussi fébriles que moi, mais la salle de concert de la Cité de la Musique est en tout cas plongée dans un silence presque religieux. Je fixe mon regard sur le Polaroid projeté sur le fond de la scène pour tenter de maîtriser cette émotion qui m’envahissait déjà dans le métro à l’écoute de Horses - une sorte de rituel préliminaire que je m’étais imposé.

20h14, la lumière s’éteint. Elle entre. Avec ses cheveux blancs, ses rides, sa moustache et un enthousiasme extraordinaire. Un peu grave, aussi. Cette soirée est dédiée à son double, Robert Mapplethorpe, avec qui elle a vécu, à la fin des années soixante, son éveil à l’art, à la musique, son éveil à New-York et à la poésie urbaine. Son amant homosexuel. Elle entame lentement un poème chinois ; alors qu’elle fait doucement tomber ses marque-pages de fortune par terre, les larmes commencent à rouler doucement sur mes joues, au même rythme. En silence. Elle enchaîne avec un extrait de The Coral Sea, recueil de poèmes composé après la mort de Robert, en 1989. Ces textes écrits en sa mémoire ont été brillamment mis en musique en 2008 avec le guitariste Kevin Shields de My Bloody Valentine. Ici, les nappes de musique, tour à tour délicates et inquiétantes, sont interprétées discrètement par Jesse Smith, sa fille, au piano, Michael Campbell aux percussions, Tony Shanahan à la basse, Jack Petruzzelli et Luca Lanzi à la guitare, Andreas Petermann au violon et, bien sûr, le fidèle Lenny Kaye, celui avec qui tout a commencé. Influencé par le Velvet Underground, son jeu sec s’accorde parfaitement aux expérimentations mouvantes de Shanahan, qui torture son instrument jusqu’à créer une atmosphère sombre, lourde, à l’image de la mer d’huile mouvante projetée sur l’écran. Par-dessus, la voix rauque et sèche de Patti dit les mots crus, sans enrobage, avec toute la conviction du monde.

Quand elle se met à chanter, c’est l’extase dans la salle : Paths That Cross, Dancing Barefoot, et Morning Glory parce que Tim Buckley était le musicien préféré de Robert. Puis Pissing in a River et Because the Night, le tube écrit avec Springsteen, dont elle nous régalera consciencieusement tous les soirs de cette semaine. Ce n’est pas son meilleur morceau, loin de là, mais il est fédérateur : qu’importent les sièges et les places numérotées, les gens se lèvent et rejoignent le devant de la scène, entonnant en choeur le refrain - parce que cette nuit nous appartient, c’est vrai.

Chaque morceau, chaque poème est dédié à un être cher disparu. “In memory of“. Une expression qui sera répétée inlassablement pendant la semaine par la rescapée qui a vu les têtes tomber, impuissante. A travers elle, ce sont tous ces morts qui s’expriment, avec fidélité parce qu’on sait qu’elle est une amie sincère. A la faveur de ces hommages répétés de par le monde, Patti Smith met en scène sa douleur et fait sa catharsis, tout en dédiant à Mapplethorpe un épitaphe infini, poétique et sans cesse renouvelé. Revivre sa peine pour mieux l’apprivoiser. Avec pudeur, elle lit la dernière lettre écrite à Robert, celle qu’il n’a jamais reçue, avant d’entonner, a capella, seule sur scène et dans un silence respectueux, la chanson composée pour l’enterrement de son ami. “If I cup my hand, could I make him stay?” Ne pas respirer-Ne pas respirer-Ne pas respirer. Un seul souffle pourrait faire s’écrouler cette pyramide érigée dans la douleur, cette construction fragile faite de peine inconsolable et de souvenirs heureux, d’un amour aveugle et de beaucoup de mots.

Brisant courageusement le silence poisseux, un applaudissement, puis cent, puis mille. Quinze minutes après que les lumières ont été rallumées, les paumes des mains douloureuses frappent toujours les unes contre les autres. Personne ne veut quitter la salle. Personne ne veut soumettre son émotion intime à l’épreuve du vent, du froid, ni à celle du métro puant, aspirateur de sentiments, rouleau compressant toutes les passions sur des rails interminables. Mais je ne m’inquiète pas. “We’ll meet again/I don’t know when.”

Jour 2 : I fuck plenty with the past

Photo © Alain Dister

Deux jours plus tard, toujours un peu sous le choc, retour à la Cité de la Musique. Ce soir, Patti Smith a choisi de nous évoquer ses “rêves acoustiques“. Une appellation délicate pour un concert qui, on s’en doute, ne le sera pas. Car si elle a accepté de sacrifier à cet exercice, on sait qu’elle n’est pas vraiment une adepte des ritournelles jouées sur la plage au coin du feu. Ses morceaux ne sont pas taillés pour ça. Et c’est avec cet espoir électrique que les fidèles affluent une nouvelle fois dans la salle qui, à plusieurs reprises, prendra des airs de chapelle.

En mémoire du premier concert acoustique auquel elle a assisté, Patti entonne Spanish Boots de Bob Dylan, dressée dans ses santiags, en jetant des coups d’oeil complice à Lenny Kaye. Elle continue avec des hommages, toujours : “in memory of” Jerry Garcia, Tom Verlaine, John Lennon ou encore “a very nice pirate friend of mine” - probablement Johnny Depp. Sa voix, d’abord apaisée, s’emballe au rythme des mots, jusqu’à ce Ghost Dance mystique. “Shake shake shake out the ghost dance.” On se surprend debout, les paumes levées vers le ciel, à croire dur comme fer que Patti Smith est là pour nous sauver.

Comme un seul corps, le public frissonne des pieds à la tête et reprend avec force le refrain de People Have the Power, cette chanson écrite avec son mari Fred ‘Sonic’ Smith et taillée pour les stades. Pourtant pas vraiment adepte des mouvements de foule, je ne peux m’empêcher de prendre part à la manifestation. Patti Smith est du côté du peuple, depuis toujours, et aujourd’hui c’est en prêtresse qu’elle redonne le goût du combat à un public parfois trop apathique, installé confortablement dans son siège en velours avec sa cravate autour du cou et son programme sur les genoux. “COME ON PEOPLE!” Galvanisée par ce réveil soudain, l’assemblée refuse une nouvelle fois de rentrer chez soi. Spontanément, Patti Smith remonte sur la scène, et glisse le nom du morceau à jouer à ses musiciens qui l’accueillent avec un franc sourire. Un éclair, un miracle.

“I haven’t fucked much with the past, but I’ve fucked plenty with the future!”

On sait tous ce que cette phrase-manifeste annonce : un Rock’n'roll Nigger révolutionnaire, qui finit d’achever le public dans un grand éclat de violence. On retrouve la Patti Smith des années soixante-dix, celle qui jeta un pont entre la fin des 60’s et la nouvelle ère qui allait donner naissance au punk. Dans un hurlement rauque, elle rugit les paroles savamment composées avec le savoir-faire de la beat generation. La répétition jusqu’à l’hypnose, jusqu’à l’éclatement en soi de toutes les barrières. CSP++ et hippies sur le retour, tous scandent sans faute le programme des générations passées et à venir : “nigga nigga nigga nigga nigga nigga“, jusqu’à plus soif. Jésus était noir, Jackson Pollock était noir, nos grands-mères étaient noires, Patti Smith est noire, nous sommes tous noirs. Mais les lumières se rallument déjà et il est déjà temps de réintégrer la société. Ou au moins de faire semblant.

Jour 3 : Starving hysterical naked

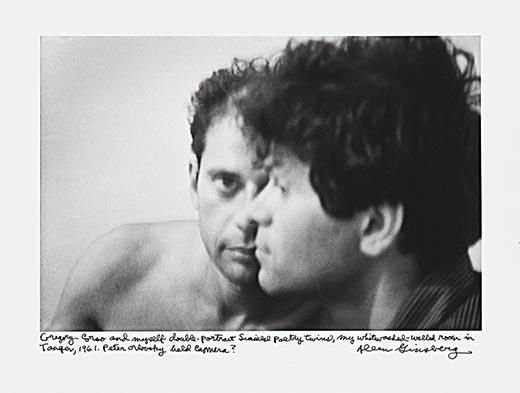

Photo © Allen Ginsberg

A mi-parcours, changement de décor : je rejoins la Salle Pleyel, ses petits vieux en fourrure et ses quatre étages à gravir en courant pour rejoindre le deuxième balcon tandis que la sonnerie stridente retentit. Putain, c’est haut. Passablement énervée d’être aussi loin, je maudis un coup cette salle trop grande et trop froide et les fortunés du premier rang qui lisent sagement La Terrasse. Le coup d’oeil que je jette rapidement au programme distribué par l’ouvreuse n’arrange pas mes affaires : “Cette soirée est surtitrée.” Ben voyons. Ça rime à quoi, du Ginsberg traduit en français ? Honnêtement, je n’ai aucune envie de le savoir.

Patti Smith est en effet sur le point de rendre hommage au poète Allen Ginsberg, son regretté ami et professeur, membre fondateur de la beat generation et fameux activiste homosexuel. A l’hôpital, le 5 avril 1997, un autre musicien était présent pour veiller sur lui : le grand Philip Glass, aussi légendaire pour les adeptes de musique contemporaine que Patti Smith peut l’être pour les fans de rock. Et il est là aussi ce soir sur scène avec son amie, malgré ses 73 ans bien tassés et sa démarche peu assurée.

C’est bien connu, Patti Smith est venue au rock par la poésie, et c’est avec passion qu’elle sacrifie encore régulièrement à la tradition de la lecture, qui, si l’on a la chance d’y assister en vrai, rend évident le cheminement qui l’a menée des mots à la musique. D’ailleurs, nombreux sont ses morceaux qui ne sont rien d’autres que de la poésie plus ou moins chantée. On pense par exemple au Babelogue, souvent déclamé en introduction de Rock’n'roll Nigger et esquissé hier soir, sorte de prière intense et vulgaire qui a donné son nom au nouveau langage inventé par Patti Smith. Fortement influencée par les poètes beat, elle a su transposer leur art de la répétition hypnotique à la musique en lui donnant vie à travers une langue universelle, ni masculine, ni féminine, proche du prêche et propre à faire entrer le public en transe.

C’est avec cette diction si particulière, très rythmée et portée par les cris et les frappements de mains de son audience, qu’elle nous fait goûter au poème écrit juste après la mort de Ginsberg, Notes to the Future. Soutenus par le jeu circulaire de Glass au piano, les mots tourbillonnent jusqu’à l’apogée, engendrant acclamations et encouragements dans le public, puis redescendent doucement dans un souffle pour venir mourir en bas, dans les limbes de la voix grave de Patti Smith. Ré-mi-ré-mi-ré-mi-ré-mi. Les touches tourbillonnent, la voix s’envole. “And who will call? And who will they call? Will they call to God? The air? The fowl?” La musique répétitive est propice à la méditation. Essayant d’ignorer les horribles sous-titres qui dénaturent le texte, je me laisse porter par les mots que Patti Smith nous jette en pâture, violemment, elle qui sait si bien cracher la mort à la face du monde. Les sonorités de la langue américaine sont si expressives en elles-mêmes qu’il n’est même plus la peine de chercher le sens des termes dans son dictionnaire interne.

Wichita Vortex Sutra, maintenant, une ode moderne composée par le barbu en 1966. On y retrouve tous les symboles prosaïques de l’univers des poètes beat : l’Amérique, la highway et des jeunes hommes pas farouches. Une longue déclaration en prose qui se déroule dans le chaos sur la langue de Patti Smith et sur le piano de Philip Glass, et qui s’envole chez les dieux orientaux. Trop crue pour y trouver sa place, elle s’échoue au bord de la route, dans la poussière : “stop for tea & gas“. C’est la vie.

Les doigts de Glass se promènent une dernière fois sur les touches pour The Blue Thangka - mais il reviendra. Jesse Smith, Michael Campbell et Lenny Kaye rejoignent la scène pour quelques chansons jouées “in memory of” - toujours - William Blake et Mère Nature, entre autres. Introduisant Pissing in a River, Patti Smith confie que c’est Allen Ginsberg qui lui a donné le goût de se battre, encore et encore, même si ça implique de “lose lose lose lose lose and lose again” interminablement. Une belle devise pour cette femme qui n’a jamais cessé de célébrer la vie, quand bien même tout s’écroulait autour d’elle.

Pour calmer les esprit qui commencent à s’échauffer sous le coup des tubes assénés par son idole, Philip Glass revient, seul, pour interpréter trois études pour piano. Fidèle aux principes qu’il a lui-même contribué à instaurer, il répète chaque note dans un mouvement rotatoire pour construire une sorte de fascinant mantra pour l’esprit, repoussant les limites de la perception. On saisit ainsi mieux les raisons qui l’ont poussé à collaborer avec Ginsberg : il applique en musique les mêmes préceptes que les beats en poésie. Ce redoublement jusqu’à la dépossession de soi, on le retrouve dans les mots récités par Patti Smith à son retour sur scène : “I noticed the grass/I noticed the hills/I noticed the highway/I noticed the dirt road/I noticed the car rows in the parking lot/ I noticed…/I noticed…/I noticed…” (On the Cremation of Chogyam Trungpa Vidyadhara, 1987). Patti dit les mots des autres comme si elle parlait une langue étrangère qu’elle aurait finalement fait sienne. Cette appropriation culmine avec la lecture de la sublime Footnote to Howl (1955) qui conclue le plus célèbre poème de Ginsberg, et sans doute le plus lucide. “Holy! Holy! Holy! Holy!” Patti Smith bouillonne, crache, vitupère. “Holy! Holy! Holy! Holy!” Elle sort d’elle-même, s’élève dans la rage, elle crie maintenant. “The world is holy! The soul is holy! The skin is holy! The nose is holy! The tongue and cock and hand and asshole holy!” Nos larmes sont des torrents qui renversent toute l’histoire sur leur passage. “Everything is holy! everybody’s holy! everywhere is holy! everyday is in eternity! Everyman’s an angel!” En transe, en pleurs, nous sommes bien tous conscients d’être au sommet de tout. De vivre la quintessence de la vie. Si Dieu existe, il est dans ces mots, dans ce crachat balancé sur la moquette brillante de Pleyel, dans les morceaux de métal secoués par Lenny Kaye au rythme des mains de la femme qui n’est plus que ses tripes et une bouche déformée qui hurle la beauté du monde.

Que dire après ça ? Que faire après ça ? On voudrait pouvoir appuyer sur replay ou juste arrêter de vivre. Patti Smith sait cependant comment aider l’assistance tétanisée à revenir sur terre, et elle entonne une nouvelle fois son hymne, le dédiant cette fois à l’humble vendeur de fruits tunisien qui s’est sacrifié pour son peuple. Comme un seul homme, tout Pleyel est soudain debout et vomit sa joie en hurlant le refrain de People Have the Power. Même Philip Glass est là sur la scène, du haut de ses sept décennies, tout simplement pour frapper dans ses mains avec le groupe. Son visage souriant et ses doigts ridés ne sont là que pour exprimer gratuitement l’amitié la plus profonde. Une nouvelle fois, le public refuse de laisser Patti Smith quitter la scène, faisant trembler un bon coup le plancher d’une salle Pleyel qui n’en demandait pas tant. Et ça marche. Sur quelques notes jetées par son collègue sur le piano, elle improvise, racontant à une salle comblée l’histoire de sa rencontre avec Ginsberg, dans un resto pourri de New-York où il l’avait prise pour un jeune homme à qui il pourrait faire quelque avance. Comme soulagée d’une tension, l’audience rit volontiers aux mésaventures de la jeune Patti, et c’est détendu qu’il accepte finalement de la laisser partir. Difficile malgré tout de retrouver le pavé. Le froid is holy. Le métro is holy. Le Roumain qui reprend la chanson de Titanic au saxophone is holy. Paris is holy. Les rats are holy. Everything is holy. Difficile de s’en convaincre.

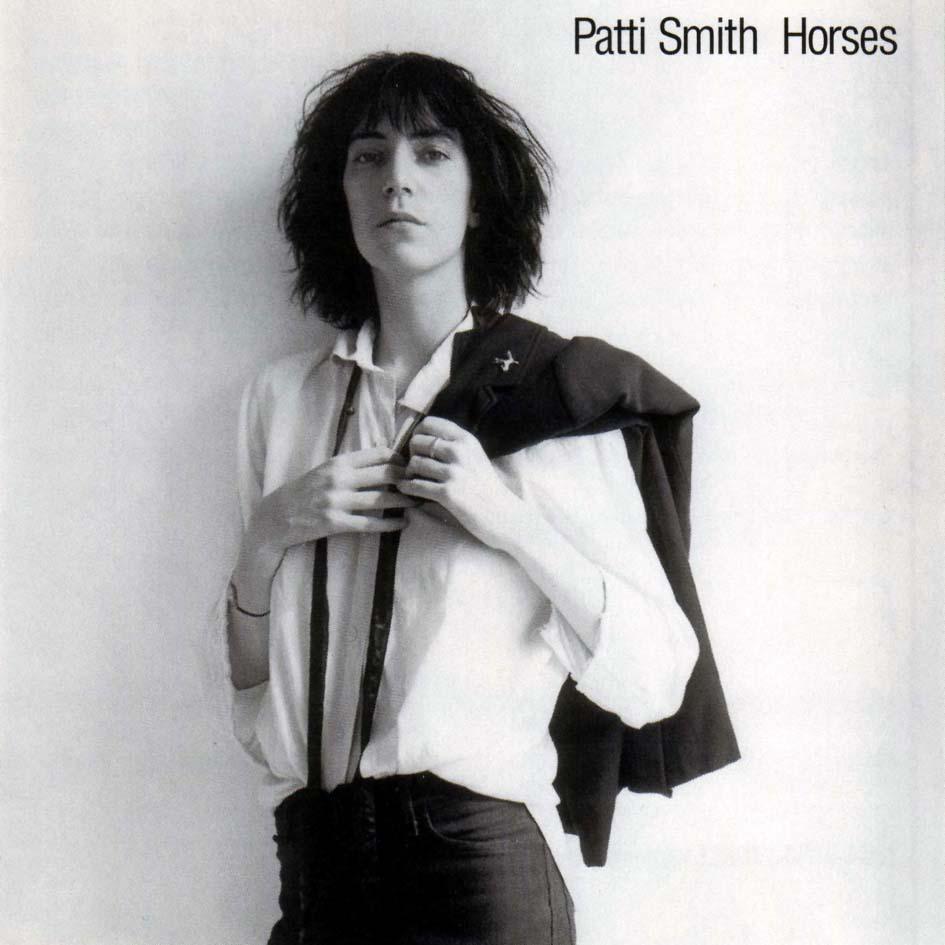

Jour 4 : Surrounded by horses horses horses horses

Samedi, dernier voyage à la Salle Pleyel pour ce qu’on nous annonce comme l’apogée de cette semaine - même si pour moi celle-ci a déjà eu lieu hier : l’interprétation du mythique Horses de 1975, d’un bout à l’autre et dans le respect du tracklisting original. Inutile de rappeler l’importance du premier album de Patti Smith, produit par le Velvet Underground John Cale et rapidement interprété comme le pivot entre l’idéalisme hippie des 60’s et la violence urbaine des années soixante-dix. Pas la peine non plus d’évoquer la légendaire photo de la pochette, réalisée par le fidèle Robert Mapplethorpe entre deux natures mortes sado-maso. Ce n’est que la troisième fois que cet événement historique se produit, après les performances londoniennes et new-yorkaises de 2005.

Les deux musiciens survivants de l’enregistrement original sont acclamés dès leurs premiers pas sur scène : Lenny Kaye, bien sûr, mais aussi Jay Dee Daugherty, “le seul batteur que j’aie jamais eu“, dixit Patti. Dès les premières secondes, tout le parterre est déjà debout, en suspens. Patti Smith s’avance et, pour la première fois depuis mardi, se fait avare de paroles : à peine un salut, pas de “how are you?” et encore moins d’introduction à l’oeuvre qui va suivre. C’est dans le dénuement le plus total, simplement accompagnée par Tony Shanahan au piano, qu’elle balance, toute en désinvolture, le credo de toutes nos générations réunies : “Jesus died for somebody’s sins but not mine“. C’est rapidement l’explosion et les “G. L. O. R. I. A.” scandés par une foule prédisposée au délire. Grâce à cette phrase, elle se fait la prêtresse du fun, de l’instant présent, la seule philosophie qui vaille encore. Elle enchaîne avec l’exotique Redondo Beach, un reggae sobre et dansant, avant d’atteindre un premier pic d’intensité avec Birdland, morceau mi-récité, mi-chanté, dans lequel un jeune garçon - Peter Reich - attend que son père mort revienne le délivrer. Comme d’habitude, Patti Smith fait prendre corps à son texte, lançant un cri déchirant : “No, daddy, don’t leave me here alone, take me up, daddy, to the belly of your ship“.

Tout le monde connaît l’album par coeur et accueille sans surprise un énergique Free Money dédié à Richard Sohl, le pianiste d’origine de l’enregistrement lui aussi disparu - encore un. Viennent ensuite Kimberly, puis Break it Up, composé en souvenir de Jim Morrison, et enfin l’acmé du disque : Land, la sainte trilogie composée de Horses, Land of a Thousand Dances et La Mer (de). Patti brode autour de la première partie, faisant languir son public jusqu’à l’explosion de la pièce centrale. Elle tourne, tourne, tourne comme un derviche. “Do the watusi!” Après, c’est la resdescente aquatique et les images cauchemardesques. Tandis qu’elle plonge sa main dans le crâne de Johnny, que l’air s’infiltre subrepticement dans les cheveux du garçon, la rengaine se radine à nouveau dans un ouragan de joie. “Do the watusi!“. Le groupe fait glisser le poème entre les mains de Patti, qui relance la fin de Gloria en éructant. “G.L.O.R.I.A.!”

Une chape de plomb tombe sur Pleyel pour honorer le dernier morceau du disque, cette Elegie composée à la mort d’Hendrix et traditionnellement dédiée depuis à tous les disparus. Se transformant soudain en maîtresse de cérémonie funéraire, Patti psalmodie les noms des défunts : “Robert Mapplethorpe… Fred ‘Sonic’ Smith… Richard Sohl… Todd Smith…” Leur écho résonne encore quand le groupe quitte la scène une première fois, “for five minutes“. Cinq minutes pour réaliser que, ça y est, on a vécu Horses. Vraiment ?

Après un court retour en coulisses, elle réapparaît encore, plus puissante que jamais. Dès les premières notes de la chanson, c’est littéralement le débordement dans la salle. The Who, My Generation. Encore un hymne, décidément. Dans un monstrueux final psychédélico-bruitiste, elle empoigne sa Fender, la brandit, puis en arrache violemment les cordes une à une en proférant : “This is the only weapon of our generation!” Transportés par cet accès de rage politique, nous ne sommes plus qu’une seule génération, celle qui vit. Celle qui acclame Patti Smith, 64 ans dont presque quarante consacrés à l’activisme punk. Et c’est convaincue qu’elle ne mourra jamais que je la quitte, un peu sonnée et taraudée par une question urgente : est-ce qu’on peut mourir de joie ?