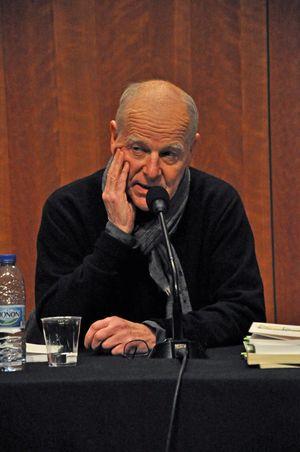

Ce mercredi 19 janvier 2011, Nicolas Pesquès était l’invité du séminaire proposé par Jean-Michel Maulpoix, « La poésie, pour quoi faire ». Il était interrogé par Pierre Vilar

La séance a commencé par une sorte de traversée en coupe de l’œuvre de Nicolas Pesquès dont il faut rappeler que le noyau dur est constitué par la série Juliau, depuis La Face Nord de Juliau (1988) jusqu’à La Face Nord de Juliau, sept (paru en 2010, mais un livre regroupant les volumes huit, neuf et dix est en préparation, toujours chez l’éditeur André Dimanche).

Nicolas Pesquès en ouverture lit donc deux minutes dans chacun des six premiers livres, une minute du début, une minute de la fin. Lecture fragmentée d’extraits très brefs prélevés dans un travail de plus de trente ans, pour en montrer à la fois la continuité, la multiplicité des angles d’attaque et ouvrir à une interrogation sur les conditions de cette approche. Pierre Vilar souligne d’emblée la place de Nicolas Pesquès « à égale distance d’une réflexion sur l’écriture et d’une expérience », et dont le lieu serait l’écart, la séparation, entre le motif d’une part (la colline de Juliau) et les instruments de la langueur, dans l’orbe de la « chaleur grammaticale ».

Nicolas Pesquès lit donc, pendant une petite quinzaine de minutes, émaillant sa très belle lecture de quelques remarques incidentes sur les circonstances de chaque opus, autour de cette colline qui lui tient lieu « de monde, de partenaire et de témoin. », alors qu’« écrire c’est toujours reculer en soi dans la langue pour sauter. ». On note que sa diction est comme sa poésie, claire, précise, insistant parfois sur une sonorité, une syllabe, le gr de grattant, le gé de figé. Il s’agit d’arriver fugitivement à « toucher le temps et la couleur », car « alors écrire vaut pour vivre ».

Puis vint le jaune, le jaune des genêts, et le redémarrage de l’écriture pour « écrire jusqu’à ce que jaune s’ensuive ».

Ce fut ensuite Juliau, six qui est « une installation d’écriture » autour de l’idée que « ce qu’on a voulu dans le bois de genêt est inappropriable (Juliau, six, p. 10) et cette première traversée de l’œuvre s’achève avec la fin de Juliau, six sur le constat qu’il faut « reprendre l’avenir à chaque pas [...] la hargne piégée par l’écriture. »(p. 93)

Pierre Vilar prend alors la parole pour parler du mot minute qui revient souvent dans l’œuvre et aussi de la minutie de l’approche et du poids du temps dans le rapport au motif. Nicolas Pesquès évoque deux temporalités ou devenirs différents, ceux des choses finies qui laissent des marques et des traces, datables mais aussi le devenir du ressac, du cyclique, l’assaut permanent, l’énergie, qui n’a pas à être daté.

Pierre Vilar souligne le caractère héroïque de la démarche et évoque ces animaux présents dans l’œuvre que sont les tiques, les teignes et les bousiers, dont il rappelle l’extraordinaire puissance développée eu égard à la taille qui en fait un des animaux les plus forts sur terre). Nicolas Pesquès reprend le fil de la double temporalité pour dire qu’elles avancent de concert, dans un même mouvement corporel. L’animalité faisant partie totalement de l’aventure, car « elle est notre corporalité » et « écrire est un travail corporel et aussi animal ». On peut souligner ici à quel point cette notion revient souvent dans sa bouche, l’importance du corps dans le mouvement d’écrire, c’est « geste corporel que d’essayer d’écrire notre animalité à l’œuvre chaque fois que l’on pousse une phrase ».

Dans la claire conscience de la totale indifférence du motif envers celui qui le scrute. Mais pour lui la colline c’est un élan et ce travail relève à la fois de la pulsion et de la construction. De telle sorte que le motif pourrait être autre chose, que cela aurait donné des livres sans doute très différents mais qui auraient posé les mêmes questions. « La colline est suffisante pour accomplir ce qui est en jeu dans tout travail de poésie, l’expérience des limites du langage. ». Avec la colline, à tout instant, il y a aventure d’écriture, lien tissé par le langage entre une chose qui est ici cette colline, un corps, celui de l’écrivain et l’écriture ou le langage.

Et au bout de la séparation, il y a la rencontre (Nicolas Pesquès cite ici Opalka : rencontre par la séparation). Rencontre, récompense et conséquence de la séparation produite par le langage. Avec le langage, on produit de la séparation, on fabrique de l’origine, on vise à rencontrer le monde, l’autre.

Pierre Vilar aborde ensuite la double question de la traduction et de l’échange constant avec les peintres.

À cela Nicolas Pesquès répond par une autre question : Est-il possible d’emprunter ou d’approcher les voies que prennent les autres (à entendre ici aussi bien par ceux qui parlent une autre langue que par ceux qui emploient un autre medium, peinture, sculpture) ? Le travail de traduction est central pour lui et « excitant », il devrait même « être obligatoire pour toute personne qui écrit » car « il faut traduire pour comprendre » (citation de Jacques Demarcq), comprendre notamment le rapport qu’on entretient avec sa propre langue. Il s’agit de re-jouer dans son corps le chemin de phrases qui a conduit un autre corps vers la chose dite. Refaire le chemin de langage dans son corps, dans sa langue. Et c’est la même chose avec la peinture. Nicolas Pesquès dit se mettre à côté du peintre, de l’écrivain, dans le même sens et essayer de refaire ce qui a été fait avec d’autres moyens, une autre corporalité. Car « les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets ! », en raison du corps, même et différent, zones de divergence et tentatives de parallélisation.

On en vient ensuite au dernier livre paru, La face nord de Juliau, sept (2010), on s’attarde un instant sur la couverture de Paul Wallach et Pierre Vilar dit son sentiment d’une différence avec ce livre, que quelque chose a « bougé ». « Juliau, affaire mentale ? espace abstrait ? » demande-t-il à Nicolas Pesquès qui tout de suite s’en défend et dit qu’il ne le souhaite pas, qu’il veut son corps « enfoui dans le travail d’écriture mais sous perfusion avec un motif qui existe, même si au fil des ans le motif en tant que tel s’estompe, s’efface et parfois disparaît ». L’aventure que doit rester un travail de poésie est aussi dans le déplacement du questionnement relatif à ce qui se fait. Mais il ne quitte pas la colline. Même si un des enjeux de la poésie et de la peinture est de quitter la représentation (il évoque l’écriture zaoum, l’ursonate), soulignant qu’il est difficile de quitter la représentation sans quitter la colline et qu’il voudrait sortir le plus possible de la représentation, sans quitter le motif.

On aimerait conclure en retenant cette formulation très emblématique de la démarche exigeante de Nicolas Pesquès dont lui et Pierre Vilar ont rendu compte, pendant deux heures très denses et tendues de bout en bout : « s’engager dans la nuit de la langue avec le moins d’armes possible, sans quitter la colline »

Propos recueillis et transcrits par Florence Trocmé

Un enregistrement de cette séance sera prochainement disponible (voir ici)