So lonely.

So lonely.

Dans une scène de Somewhere, le personnage interprété par Stephen Dorff affronte sa fille lors d'une partie de Guitar hero, sur la célèbre chanson du groupe The Police, So lonely. Ce titre aurait très bien pu être celui du quatrième film de Sofia Coppola qui, après Virgin suicides, Lost in translation et Marie-Antoinette, poursuit l'exploration de son obsessionnelle thématique: la solitude. Car ce qui relie tous les personnages de la réalisatrice, c'est cette solitude qui les enveloppe, les fait souffrir, les condamne à l'errance. Qu'elle découle de l'adolescence, soit consécutive au déracinement géographique ou naisse d'un destin non choisi, les êtres qui peuplaient les trois premiers films de Sofia Coppola ont tous en commun un profond mal de vivre découlant d'un sentiment de solitude.

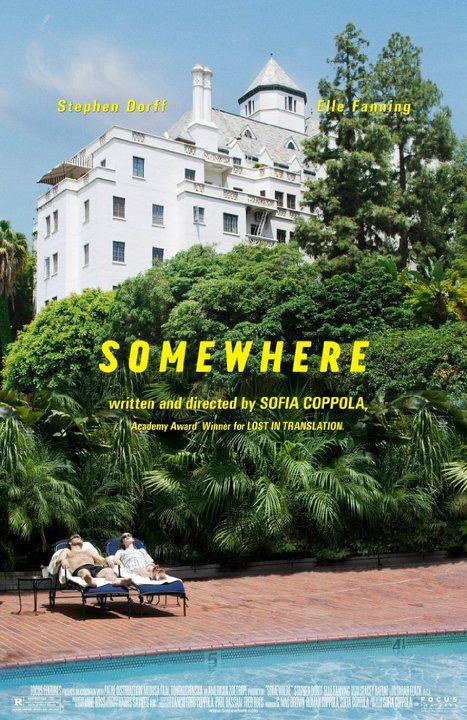

En dépeignant la vie d'un acteur, star de cinéma en villégiature à l'hôtel Château Marmont de Los Angeles, et en le confrontant à sa fille de 12 ans (Elle Fanning, soeur de Dakota), la réalisatrice creuse encore un peu plus son propos, en l'amenant vers la plus dépouillée des épures. L'on pourrait presque rapprocher Somewhere, dans son rythme lancinant et son souci de vérité flirtant avec le surréalisme, du film le moins accessible de Patrice Leconte, Le parfum d'Yvonne.

Somewhere. Quelque part. Car Johnny Marco (Stephen Dorff) est toujours quelque part, et donc jamais nulle part. Mais parce que cette histoire touche potentiellement des millions d'êtres sur la planète. La solitude les (nous) relie, par la plus paradoxale des ironies. Johnny court le globe, regarde des strip-teaseuses, couche avec tout ce qui bouge, prend l'hélico, est adulé par le public, mais reste profondément isolé, seul à mourir. Sa fille le rejoint pour une courte période, ils se baignent dans une piscine, mangent des glaces à minuit, vont ensemble en Italie, mais sont profondément incapables de se lier. L'un comme l'autre sont seuls, et ne restent reliés qu'à eux-mêmes.

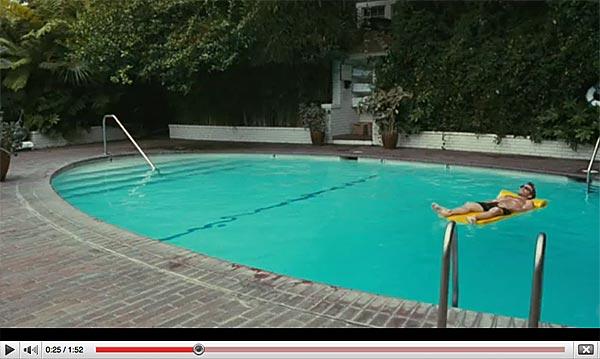

Certains reprochent à Sofia Coppola de s'intéresser à un milieu qu'elle connait bien, celui du star system, laissant ainsi le spectateur lambda sur le carreau. Outre l'idiotie de cet argument (autant reprocher à Scorsese de dépendre les milieux italo-américains), le choix de la réalisatrice permet au contraire de toucher à l'universel, car en tapant au sommet de la pyramide sociale, par définition, elle n'épargne personne. Par ailleurs, la mise en scène de Somewhere peut d'un premier abord surprendre par son apparente simplicité. Il n'en est pourtant rien, les cadres de Sofia Coppola étant tous extrêmement travaillés, sans jouer sur le terrain de la vaine esbrouffe visuelle qui pouvait parfois entamer la réussite artistique de Virgin suicides. Pour exemple, ce plan apparemment anodin dans lequel le personnage incarné par Stephen Dorff se prélasse sur un matelas pneumatique au milieu d'une piscine, et qui, peu à peu, doucement, quitte le cadre, emporté par le mouvement de l'eau hors des limites de l'écran. L'isolement des personnages, telle est la gageure visuelle de Somewhere.

Sofia Coppola ne filme pas le rien, mais s'intéresse au contraire au tout de la solitude. L'action est ainsi absente, et nulle fulgurance visuelle ne sera à rechercher dans Somewhere.On se situe sur le terrain du ressenti et de l'empathie pour un sentiment qui peut tous nous consumer. L'on pourra cependant reprocher à Coppola une émotion pas toujours atteinte (certaines scènes s'y prêtaient pourtant), témoignant d'une incapacité à toucher son public en plein coeur. Mais le parti-pris de la réalisatrice de faire corps avec sa thématique laissera des traces bien après la projection pour quiconque acceptera d'épouser visuellement le sentiment de solitude.

Somewhere s'ouvre et se clôt sur une route. La première est

circulaire, la seconde en ligne droite. D'une prison de solitude, le héros accédera à la libération. Entre les deux, un constat: personne n'est jamais seul. Et donc tout le monde

l'est.