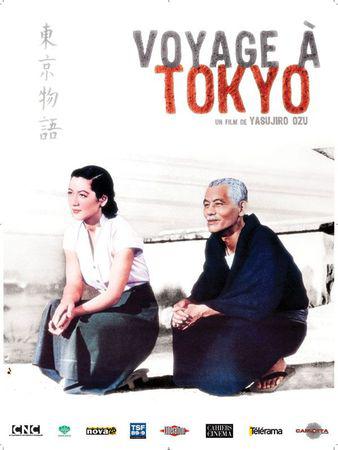

"Voyage à Tokyo" d'Ozu est le premier film japonais que j'ai vu ( et revu à maintes reprises) et sans aucun doute le plus beau, le plus bouleversant. Bien sûr il y a aussi "Le goût du riz au thé vert", "Automne tardif", "Printemps tardif", "Fleur d'équinoxe", "Gosses de Tokyo", "Eté précoce", et tant d'autres qui sont tout autant de chefs-d'oeuvre.

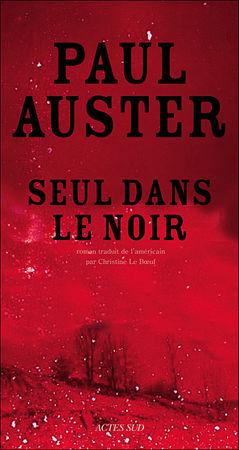

Pour "parler" du "Voyage à Tokyo", j'ai choisi un interminable long extrait du roman de Paul Auster, "Seule dans le noir". Paul Auster est un de mes auteurs préférés : comme quoi, contrairement à ce qui peut transparaître ici, je ne lis pas que des auteurs japonais ou des ouvrages ayant trait au Japon. Mais, étrangement, je suis souvent inconsciemment attirée par les écrivains, les cinéastes, les artistes, mais aussi les gens, qui cultivent ce goût du Japon.

Voila donc ce qu'écrit Paul Auster à propos du "Voyage à Tokyo".

"En

repensant à ces films, je me rends compte que j'ai un autre exemple à

ajouter à la liste de Katya (sa fille, dans le roman). Il faudra que je

me souvienne de lui en parler dès demain matin - dans la salle à magner,

au petit-déjeuner - puisque ça ne peut que lui faire plaisir et, si je

peux arriver à susciter un sourire sur ce visage morose, je considérerai

que j'ai accompli quelque chose de valable. La montre à la fin de

Voyage à Tokyo. Nous avons regardé ce film il y a quelques jours, l'un

et l'autre pour la deuxième fois, mais la première remonte pour moi à

plusieurs décennies, à la fin des années soixante ou au début des

années soixante-dix et, si je me souvenais bien de l'avoir aimé,

l'histoire m'était presque entièrement sortie de l'esprit.

Ozu, 1953, huit ans après la défaite japonaise. Un film lent, solennel, qui raconte la plus simple des histoires, mais le fait avec tant d'élégance, tant de profondeur de sentiment qu'à la fin j'en avais les larmes aux yeux. Certains films sont aussi bons que des livres, aussi bons que les meilleurs livres (oui, Katya, je te l'accorde), et celui-ci est du nombre, sans le moindre doute, c'est une oeuvre aussi subtile et émouvante qu'un récit de Tolstoï.

Un couple âgé se rend à Tokyo en visite chez ses enfants adultes : un médecin besogneux, qui a aussi femme et enfants, une coiffeuse qui dirige un institut de beauté et une belle-fille qui a été mariée avec une autre fils, mort à la guerre, jeune veuve qui vit seule et travaille dans un bureau. Dès l'abord, il est manifeste que le fils et la fille ont tendance à considérer la présence de leurs vieux parents comme un fardeau, un embarras. Absorbés par leurs occupations professionnelles, ils m'ont pas le temps de s'occuper d'eux comme il conviendrait. Seule la belle-fille s'arrange pour leur manifester un peu de gentillesse.

Finalement, les parents quittent Tokyo et s'en retournent chez eux (l'endroit n'est pas précisé, je crois, ou alors mes yeux se sont fermés et cela m'a échappé) et, quelques semaines plus tard, sans aucun signe avant-coureur, sans maladie prémonitoire, le mère meurt. L'action du film se poursuit alors dans la maison familiale de ce village ou de cette ville sans nom. Les enfants adultes viennent de Tokyo pour les funérailles, de même que la belle-fille, Noriko ou Noriko, je ne sais plus, mais optons pour Noriko. Ensuite, un deuxième fils arrive d'ailleurs et il y a enfin la benjamine de la famille, qui habite encore chez les parents, une jeune femme d'une vingtaine d'années, enseignante dans une école primaire. On a tôt fait de comprendre non seulement qu'elle adore et admire Noriko mais encore qu'elle la préfère à ses propres frères et soeur.

Après les funérailles, la famille se trouve réunie autour de la table du déjeuner, et une fois de plus le fils et la fille venus de Tokyo sont occupés, occupés, occupés, trop absorbés par leurs soucis personnels pour offrir à leur père beaucoup de réconfort. Ils se mettent à regarder leurs montres, et décident de repartir pour Tokyo par l'express de nuit. Le deuxième frère décide, lui aussi, de partir. Il n'y a rien d'ouvertement cruel dans leur comportement - il faut insister sur ce point, c'est en vérité l'essentiel de ce que montre Ozu. Ils sont seulement distraits, captifs des activités de leurs existences personnelles, et d'autres responsabilités les appellent. Mais la douce Noriko reste, elle ne veut pas abandonner son beau-père à son chagrin (un chagrin muré, au visage de pierre, assurément, mais chagrin tout de même) et, le dernier matin de son séjour prolongé, elle et la fille institutrice prennent ensemble le petit-déjeuner.

La jeune fille est encore irritée par le départ précipité de ses frères et de sa soeur Elle dit qu'ils auraient dû rester plus longtemps et les traite d'égoïstes, mais Noriko prend leur défense (même si jamais elle n'agirait comme eux) en affirmant que tous les enfants finissent par s'éloigner de leurs parents, qu'ils doivent s'occuper de leur propre vie. La jeune fille assure que, pour elle, il en ira autrement. A quoi bon une famille si on se conduit de cette façon ? demande-t-elle. Noriko répète ce qu'elle a déjà dit et s'efforce de consoler la jeune fille en lui expliquant qu'ainsi va la vie des enfants, qu'on n'y peut rien. Un long silence suit, et puis la jeune fille regarde sa belle-soeur et dit : La vie est décevante, n'est-ce-pas ? Noriko la regarde à son tour et, avec une expression lointaine, elle répond : Oui, en effet.

L'institutrice part travailler et Noriko se met à ranger la maison (ce qui me rappelle les femmes dans les autres films dont Katya m'a parlé ce soir), et puis vient la scène de la montre, celle ou culmine le film entier. Le vieillard entre dans la maison venant du jardin, et Noriko lui annonce qu'elle va partir par le train de l'après-midi. Ils s'assoient pour parler et, si j'arrive à me rappeler plus ou moins l'essentiel de leur conversation, c'est parce que j'ai demandé à Katya de repasser la scène après la fin du film. Elle m'avait à ce point impressionné que je voulais étudier le dialogue de plus près afin de comprendre comment Ozu est parvenu à exprimer cela.

Le vieillard commence par remercier sa belle-fille pour tout ce qu'elle a fait, mais Noriko secoue la tête et dit qu'elle n'a rien fait. Il insiste, il lui affirme qu'elle a été d'un grand secours et que sa femme lui avait parlé de sa gentillesse à son égard. A nouveau Noriko repousse le compliment, balayant d'un haussement d'épaule ses actions qu'elle qualifie de négligeables, sans importance. Sans se laisser dissuader, le vieil homme répète que sa femme lui a raconté que les moments passés avec Noriko ont été les plus heureux de son séjour à Tokyo. Elle se faisait tant de souci pour ton avenir, poursuit-il. Tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut que tu te remaries. Oublie X (son fils, le mari de Noriko). Il est mort.

Noriko est trop bouleversée pour répondre, mais le vieil homme n'est pas prêt à renoncer et à laisser la conversation se terminer là. Evoquant à nouveau sa femme, il ajoute : Elle disait que tu étais la femme la plus gentille qu'elle ait jamais rencontrée. Noriko tient bon, elle proteste que son épouse la surestimait, mais le vieillard lui dit sans ambages qu'elle se trompe. Noriko commence à vaciller. Je ne suis pas la gentille femme que vous croyez, dit-elle. En réalité, je suis très égoïste. Et puis elle explique qu'elle ne pense pas tout le temps au fils du vieil homme, que des jours entiers se passent sans que son souvenir lui vienne une fois à l'esprit. Après un petit silence, elle avoue à quel point elle se sent seule et comment, quand elle est couchée dans son lit, la nuit, sans pouvoir dormir, elle se demande ce qu'il va advenir d'elle. Mon coeur semble attendre quelque chose, dit-elle. Je suis égoïste.

Vieillard : Non, ce n'est pas vrai.

Noriko : Si, c'est vrai.

Vieillard : Tu es bonne. Tu es une femme honnête.

Là, Noriko finit par craquer et elle fond en larmes, les écluses s'ouvrent, elle sanglote dans ses mains - cette jeune femme qui souffre en silence depuis si longtemps, cette femme pleine de bonté qui refuse de se considérer comme telle, car seuls les bons doutent de leur propre bonté, c'est d'ailleurs ce qui fait qu'ils sont bons. Les méchants savent qu'ils sont bons, mais les bons n'en savent rien. Ils passent leur vie à pardonner aux autres, mais ils ne peuvent rien se pardonner à eux-mêmes.

Le vieil homme se lève et, quelques instants plus tard, il revient avec la montre, une montre ancienne dont un couvercle de métal protège le cadran. Elle appartenait à sa femme, explique-t-il à Noriko, et il veut la lui donner. Accepte-la en souvenir d'elle, insiste-t-il. Je suis sûr qu'elle serait contente.

Emue par ce geste, Noriko le remercie, les joues toujours inondées de larmes. Le vieux la dévisage d'un air pensif, mais ses pensées nous restent impénétrables, car toutes ses émotions sont dissimulées derrière un masque de sombre neutralité. Il observe Noriko en train de pleurer e il fait alors une simple déclaration, en prononçant les mots de façon si directe, si peu sentimentale qu'ils provoquent en elle une nouvelle crise de sanglots - des sanglots prolongés, déchirants, un cri de souffrance si profond et si douloureux que c'est comme si le coeur le plus intime de son être venait d'être forcé.

Je veux que tu sois heureuse, dit le vieil homme.

Une phrase brève, et Noriko s'effondre, écrasée par le poids de sa propre existence. Je veux que tu sois heureuse. Tandis qu'elle continue à pleurer, son beau-père prononce encore quelques mots avant la fin de la scène. C'est étrange, dit-il, presque incrédule. Nous avons des enfants à nous, et pourtant c'est toi qui as fait le plus pour nous.

Sans transition, on voit l'école. On entend les enfants chanter et, l'instant d'après, on est dans la classe de la soeur cadette. On entend dans le lointain le bruit d'un train. La jeune fille regarde sa montre et s'approche de la fenêtre. Un train passe en rugissant : l'express de l'après-midi, qui ramène à Tokyo sa chère belle-soeur.

Le train - et le bruit de tonnerre des roues courant sur les rails. Nous sommes précipités vers l'avenir.

Quelques instants plus tard, nous voilà dans une des voitures. Assise seule, Noriko a le regard perdu dans l'espace, l'esprit ailleurs. Plusieurs instants passent encore, et puis elle prend sur ses genoux la montre de sa belle-mère. Elle ouvre le couvercle et nous entendons soudain la petite aiguille qui tictaque autour du cadran. Noriko continue d'examiner la montre et, en la voyant avec la montre au creux de la main, nous avons l'impression de voir le temps lui-même, le temps qui se précipite comme se précipite le train et nous pousse en avant dans la vie et encore dans la vie, mais aussi le temps passé, le passé de la belle-mère défunte, le passé de Noriko, le passé qui se prolonge au présent, le passé que nous emportons avec nous vers l'avenir.

Un train siffle, son hurlement nous résonne aux oreilles, perçant et cruel. Le vie est décevante, n'est-ce pas ?

Je veux que tu sois heureuse.

Et la scène prend fin brusquement."