Si le grand public se montre réticent, voire rebuté, devant l’art, une part de responsabilité en revient aux critiques et aux historiens qui, trop souvent, traitent le sujet en spécialistes pour des spécialistes, de manière savante, alambiquée, hermétique, comme si le fait de n’être compris que d’un petit nombre leur donnait le sentiment d’appartenir à une élite. Illusion ! Comme le disait Sacha Guitry : « ”Hermétique”, ça veut aussi dire “bouché”. »

Si le grand public se montre réticent, voire rebuté, devant l’art, une part de responsabilité en revient aux critiques et aux historiens qui, trop souvent, traitent le sujet en spécialistes pour des spécialistes, de manière savante, alambiquée, hermétique, comme si le fait de n’être compris que d’un petit nombre leur donnait le sentiment d’appartenir à une élite. Illusion ! Comme le disait Sacha Guitry : « ”Hermétique”, ça veut aussi dire “bouché”. »

La culture pour chacun (ou pour tous, c’est un vieux débat) passe d’abord par un langage compréhensible. La simplicité n’est pas l’ennemie de l’érudition, pas plus que du savoir. C’est ce qu’avait senti Elie Faure. Ce médecin, qui n’abordait pas l’art en universitaire mais en autodidacte averti, possédait au plus haut point cette faculté de se mettre à la portée de son auditoire, qu’il écrivît des critiques dans les colonnes de L’Aurore ou qu’il participât à des causeries. Son choix de donner des conférences à l’Université populaire La Fraternelle, de 1905 à 1908, illustre bien ses intentions : permettre au plus grand nombre d’accéder à un univers auquel il n’était pas préparé. De ces conférence, naquit une œuvre colossale, L’Histoire de l’art, qui vient d’être rééditée avec bonheur en un fort volume bien illustré (Bartillat, 1184 pages, 30€).

Le livre ne manque pas d’ambition, puisqu’il couvre une période qui s’étend de l’ère préhistorique au premier tiers du XXe siècle. Un tel programme impliquait forcément sélections et partis pris : « Son goût l’amène naturellement aux œuvres qui combinent la sensualité, la sensibilité et l’intelligence », remarque l’historienne de l’art Dominique Dupuis-Labbé dans son intéressante préface. Pour autant, l’essentiel s’y trouve, et si clairement présenté que l’ouvrage fait encore autorité aujourd’hui. On peut être vulgarisateur sans céder à la vulgarité, sans se départir non plus d’une rigueur qui sied à la matière et témoigne du respect que l’on éprouve pour ses lecteurs. Sans doute est-ce un talent rare, mais Elie Faure avait ce talent-là, issu d’un profond sentiment social, allié à une maîtrise érudite de son sujet, un sens aigu de la synthèse et une faculté d’observation hors du commun, comme tendent à le prouver ces quelques lignes, tirées de ses Œuvres complètes :

« Voir, tout est là […] Je ne vois que des couleurs et des formes qui s’ordonnent dans mon cerveau d’un seul coup dans les meilleurs des cas et pas du tout dans les mauvais. C’est un accord complet que je réclame et trouve ou ne trouve pas. Je me souviens de la stupeur d’un amateur d’art à qui je disais connaître le musée de Dresde après deux visites de deux heures. Il y avait passé six mois. Je l’interrogeai, humblement mais sournoisement. Il me fallut à peu près cinq minutes pour me rendre compte qu’il n’y avait absolument rien vu. »

L’Histoire de l’art d’Elie Faure se lit facilement. Son style brillant, parfois lyrique, parfois féroce qu’avait salué Henry Miller, participe au plaisir du lecteur. Ce livre se présente comme « un roman de l’humanité créatrice depuis les origines jusqu’aux années vingt et trente ». Sans préjugés, sans tabous, sans attachement à des doctrines sclérosantes mais avec une réelle ouverture d’esprit, notamment envers les artistes novateurs de son temps (Picasso, Braque, Soutine, etc.), Faure écrit en humaniste et propose des clés « évolutionnistes » de lecture, l’homme étant placé au centre même du processus de la création artistique. Voilà qui le distingue, par exemple, de l’approche dogmatique, partisane, vermoulue et, pour tout dire, imbécile, d’un Louis Veuillot que Barbey d’Aurevilly avait plaisamment surnommé « le sacristain ».

On pourra regretter certaines injustices, comme le regard sévère qu’il porte sur Ingres. Lui-même mesurait les risques de son entreprise, ses erreurs possibles de jugement. Voilà pourquoi il n’oubliait pas de laisser au lecteur son entière liberté d’appréciation : « A nous de choisir ceux qui jouent faux. Si nous nous sommes trompés, on le saura dans cinquante ans. Encore n’en suis-je pas très sûr. Car l’essentiel, il me semble, n’est pas de ne pas se tromper sur la valeur absolue de l’objet de son amour, mais d’aimer. »

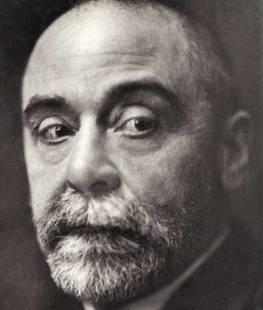

Illustrations : Elie Faure, photographie.