Reproduit avec l'aimable autorisation de l'auteur et de la Revue Commentaire.

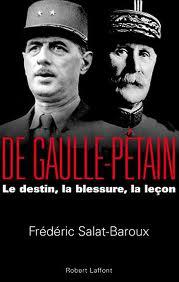

A sa sortie de Saint-Cyr, en 1912, Charles de Gaulle est affecté dans le régiment commandé par Philippe Pétain, un colonel en fin de carrière que personne n’imagine encore dans les habits du futur vainqueur de Verdun. A partir de cette rencontre bien connue, Frédéric Salat-Baroux a relevé le défi d’écrire leurs vies parallèles. Le résultat est saisissant : les liens entre les deux hommes ne tissent pas seulement un invraisemblable roman politique. Ils ouvrent aussi une magnifique perspective sur 40 ans d’histoire française, de 1910 à 1950 – un peu comme la chronique de Port-Royal donnait à Sainte-Beuve une vue en coupe de tout le Grand Siècle. Il en ressort un livre très vivant, à la fois leçon d’histoire, leçon de politique et « leçon de France », pour reprendre l’expression de Frédéric Salat-Baroux à propos de la geste gaullienne.

Comme beaucoup de lecteurs, je suis d’abord parti à la pêche aux anecdotes. Je n’ai pas été déçu. Le récit progresse à toute vitesse et fourmille de ces histoires que l’on découvre ou redécouvre avec un mélange de surprise et d’évidence, tant elles sont révélatrices.

Qui se rappelle par exemple ce sondage de 1934, où 200.000 lecteurs du Petit Journal classent Pétain et Laval en tête des personnalités les plus qualifiées pour « assumer une dictature » ? Et qui n’a pas envie d’entendre ou de redécouvrir le récit – savoureux – de l’entrevue de Montoire par Pétain, qui met enfin du son sur l’image de cette poignée de mains tant diffusée ?

Cette mosaïque de petits faits est mise au service d’une vraie leçon d’histoire. Frédéric Salat-Baroux ne cache pas à sa dette envers ses grands prédécesseurs (Robert Paxton, Marc Ferro, Jean-Pierre Azéma, Serge Klarsfeld, Robert Aron, etc.). Son livre est d’ailleurs la preuve que, grâce au travail des historiens, on peut maintenant parler de la guerre avec le ton juste. Mais la documentation n’est là que pour garantir l’authenticité de chaque détail, dans un récit qui ne s’arrête jamais.

L’originalité du livre tient en effet à sa vitesse et à sa méthode. Chaque chapitre est un sprint : l’auteur laisse les événements s’enchaîner, il fait parler une masse impressionnante de documents, en les accompagnant d’un commentaire concis, mais très politique – juste ce qu’il faut de décryptage pour reconstituer les motivations des protagonistes.

L’un des intérêts majeurs du livre tient à cette capacité d’analyse. Membre du Conseil d’Etat et ancien secrétaire général de l’Elysée, Frédéric Salat-Baroux met sa connaissance du monde administratif et politique au service de l’enquête historique et commente l’enchaînement des faits exactement comme il rendrait compte du dernier remaniement ministériel.

A titre d’exemple, même si les événements et les hommes sont à des années-lumières les uns des autres, on se demande si la cohabitation n’a pas aidé l’auteur à déchiffrer le combat que De Gaulle et Giraud se livrent à la tête du « Comité exécutif » d’Alger. On sent aussi l’observateur averti lorsqu’il raconte les terribles journées de juin 1940 où le Gouvernement fait le choix de l’armistice : les entretiens, les ruses et les diversions des uns et des autres sont rapportés avec une précision lumineuse. Comme souvent dans les moments décisifs, l’on voit des hommes politiques chevronnés et sincères (Raynaud, Mandel) échouer parce qu’ils ont oublié que ceux qui n’arrivent pas à la table de discussion en s’étant fixé un objectif et en étant décidés à l’atteindre coûte que coûte sont laminés par l’affolement, l’épuisement, et finalement piégés par les faux compromis qui ne sont que l’habillage de leur démission.

Cet angle politique est en tout cas éclairant et jette un jour cru sur toute la période.

Vérité des hommes : on devine, au fil des documents, que Pétain avait au moins caressé, dès les années 1930, le rêve de prendre la tête de l’Etat.

Vérité tragique de l’immobilisme qui saisit parfois les institutions : l’on apprendra beaucoup au spectacle de cette classe politique des années 1930, dominée par l’impossibilité de « convaincre un peuple qui ne veut de la guerre à aucun prix de réarmer ».

Vérité éternelle des grands combats : l’affrontement que se livrent De Gaulle et Pétain par radio interposée est magnifiquement analysé.

Frédéric Salat-Baroux se garde bien d’avancer comme des faits ce qui ne serait qu’une reconstitution. Il est possible d’ailleurs que ce compte-rendu ne fasse pas justice à son travail très précis, en se montrant trop affirmatif dans la présentation de certaines hypothèses. Mais l’un des mérites du livre est précisément de suggérer des pistes et de provoquer sans cesse la réflexion.

Le chapitre sur Roosevelt est passionnant : l’on comprend mieux l’acharnement avec lequel celui-ci s’est employé à écarter De Gaulle. A-t-il été agacé par les campagnes pro-gaullistes que la presse américaine menait contre lui ? L’hostilité de Monnet et de Saint-John-Perse l’a-t-elle amené à se représenter De Gaulle comme un « apprenti dictateur » ? Ces motivations « psychologiques » ont joué, mais n’auraient pas tenu longtemps si elles n’avaient pas été relayées par une froide vision politique : Roosevelt ne voulait pas De Gaulle, dans un premier temps parce que celui-ci (contrairement à Darlan) n’avait pas la « surface politique » pour assurer la sécurité du débarquement en Afrique du Nord, et ensuite parce que le Président américain n’était pas disposé à accepter la reconstitution immédiate d’un Gouvernement français, et encore moins celle d’un empire colonial.

La liquidation des colonies françaises (et britanniques) figurait au premier rang des priorités des Etats-Unis pour l’après-guerre – seule la nécessité de lutter contre le communisme a ensuite différé quelques années cet agenda. Dans ces conditions, il n’était pas question de donner le moindre rôle à homme qui se fixait comme objectif le rétablissement de la souveraineté française et qui tenait une grande partie de sa légitimité du ralliement de la France d’Outre-mer. Un Giraud était au contraire parfaitement adapté, en dépit ou peut-être à cause de ses limites, que Roosevelt avait parfaitement cernées lors de leur premier entretien (« Il est nul comme administrateur. Il sera nul comme chef »).

Les leçons politiques du livre sont nombreuses et chacun tirera la sienne. Pour ma part, je m’arrêterais volontiers à un constat en forme d’évidence : en politique, l’erreur est plus grave qu’ailleurs parce qu’elle mène presque toujours à la faute.

L’erreur de Vichy a été de croire la guerre perdue sous prétexte que l’Angleterre était isolée. La dérive a bien sûr été accélérée par l’incroyable « sabordage » qui a livré les clés de l’Etat à une minorité agissante, décidée à mettre en œuvre un programme anti-républicain (et qui ne cachait pas ses intentions). Mais même sans ce complot liberticide, le péché de la collaboration était presque déjà contenu dans l’illusion initiale : puisque les combats continuaient, la France était condamnée à devenir instrument, puis complice des Allemands dans la lutte planétaire qui se dessinait – ne serait-ce que parce que les « atouts » que conservait Vichy (l’Afrique du Nord, la marine, les bases d’Outre-mer, la production industrielle et agricole française) étaient beaucoup trop précieux pour que les belligérants les laissent durablement à l’extérieur d’une guerre totale. Le chapitre sur Vichy décrit remarquablement cet engrenage.

La faute devient irréversible quand les Américains débarquent, justement, en Afrique du Nord, et que Pétain refuse d’entrer en guerre à leurs côtés – peut-être parce que le dévoiement initial a déjà poussé Vichy à l’irréparable : le renversement de la République, la conduite d’une politique qui prenait appui sur la défaite et dans un sens la revendiquait comme mythe fondateur, la collaboration, les rafles et les opérations de police conjointes avec l’Occupant.

Mais au-delà de la leçon politique, c’est la « leçon de France » du Général de Gaulle que l’on veut retenir. Le livre de Frédéric Salat-Baroux est une très belle contribution au débat sur l’identité nationale. A travers l’ambition gaulliste et le pessimisme de Pétain, l’auteur interroge deux visages de notre pays – sans les opposer de manière manichéenne, mais en montrant bien ce qui les différencie.

L’exercice est parfois d’une lucidité cruelle : l’auteur montre avec beaucoup de finesse le fonds d’indifférence sur lequel les mesures antisémites de Vichy se sont développées, dans un silence qui se poursuit d’ailleurs au cours du procès du maréchal Pétain, où elles occupent une place très secondaire. Par conviction d’abord et par tactique ensuite, le Général de Gaulle a fermement combattu l’attitude d’un Giraud, incapable de comprendre ce qu’avait d’odieux le retrait de la citoyenneté aux Juifs d’Afrique du Nord – mais l’aveuglement et la bonne conscience de Giraud sont en eux-mêmes révélateurs de l’époque.

Est-ce patriotisme excessif de ma part ? Je n’ai pas l’impression que notre pays sorte amoindri de cet exercice d’introspection. Il faut dire qu’on sent partout dans ce livre une « certaine idée de la France » – un peu comme si le gaullisme de l’auteur n’était qu’une façon de donner libre cours à son amour intégral pour la France, pour son histoire, pour ses institutions républicaines, pour son modèle social.

La conclusion réserve d’ailleurs des jugements sévères sur les classes dirigeantes françaises, ces « élites » qui n’aiment pas la France, démissionnent de leurs responsabilités et cherchent trop souvent ailleurs leur inspiration.

De Gaulle-Pétain est en tout cas un excellent antidote à l’auto-dénigrement, si fréquent chez nous, comme du reste chez les Anglais. Je recommande encore une fois la lecture du chapitre sur Roosevelt à ceux qui répètent que la France n’est plus une puissance, qu’il y a une vanité ridicule à vouloir lui faire jouer un rôle international ou même à prétendre maintenir son indépendance stratégique. C’était au fond l’opinion du Président américain en 1944, elle n’a pas tenue devant les faits. L’homme le plus puissant du monde a essayé – c’est le moins qu’on puisse dire – de reconstruire l’ordre européen et international sans la souveraineté française, il n’y est pas arrivé, même avec une France affaiblie par la défaite et abîmée par la collaboration.

« La véritable école du commandement est (…) dans la culture générale », disait De Gaulle, dans une phrase un peu perdue de vue – celle de la citoyenneté aussi. Avec la fin de la guerre d’Algérie, nous sommes entrés dans la période de stabilité la plus longue de notre histoire depuis la monarchie absolue, mais que ferions-nous si ces constructions fragiles que sont l’Europe ou l’Etat-providence s’avéraient tout à coup des défenses aussi illusoires que la ligne Maginot pour nous protéger de la guerre ou de la misère ? Des livres comme celui-ci – à la fois en dehors et au cœur de l’actualité – ne répondent pas à la question, mais ils sont des compagnons utiles pour mieux comprendre l’histoire, mieux se comprendre et peut-être mieux agir, en temps de paix ou dans les turbulences.

Vincent Mahé