Un oxymore ? Où ça ? Non, le « minimalisme baroque », en partant du principe que ça existe et que ça veuille dire quelque chose d'un minimum sensé, ça existe, ou plutôt on peut en retrouver des traces dans certaines oeuvres intéressantes (qui m'intéresse) et s'en servir pour bâtir quelques réflexions plus ou moins pertinentes. (Ça y est, avec une intro de ce type, j'ai déjà perdu tout mon lectorat !)

Qu'est-ce que j'entends par « minimalisme baroque », d'abord ? En fait c'est très simple, et ça se passerait presque d'explications : il s'agit en fait d'un mélange de deux courants a priori opposés, mais qui, en fait, comme on le découvrira au fil des oeuvres citées ici, se marient très bien.

Le plus naturel est d'abord de songer à une collaboration qui réunirait deux extrêmes pour un résultat décapant. Et cette collaboration extrême, mes goûts musicaux personnels me poussent à la trouver dans les travaux produits par la doublette Brian Eno / David Bowie, et par cette doublette j'entends mentionner la fameuse « trilogie berlinoise » (trois albums issus de cette première collaboration : Low, Heroes et Lodger sortis entre 1977 et 1979 dont a reprise par le très minimaliste Philip Glass n'a pas donné grand chose) mais surtout, surtout, je pense à Outside (tout simplement le meilleur album de Bowie), véritable chef d'oeuvre minimaliste-baroque. Avec ce disque on a la froideur d'Eno (créateur de la « musique d'ambiance » et dont l'album phare Before and after science est un monument de pop minimaliste) et l'excentricité d'un Bowie cinquantenaire au top du top de sa forme ; avec ce disque on a les riffes de guitares de Carlos Alomar mis en lumière par la présence feutré du piano de Mike Garson bref, ce disque est un disque des extrêmes, à la fois glacial et volcanique (glacial sur « The Motel », volcanique aliéné sur « Hallo Spaceboy ») et l'exemple type que ces extrêmes peuvent être rassemblés et transcendés, quoiqu'un peu marqué par la froideur électronique de l'époque (1995).

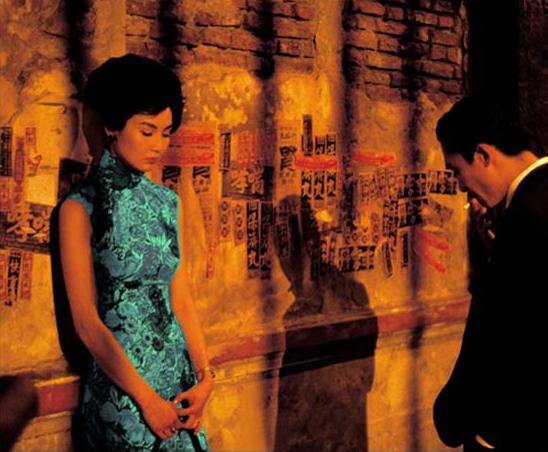

Une autre collaboration qui me vient en tête est une collaboration cinématographique, celle qui, sur des films comme In the mood for love ou 2046, et avec des artistes comme Wong Kar Wai et Tony Leung, ont permis de construire deux très bons films aux plans décalés. Le minimalisme baroque de ces films, ce sont ces scènes au ralenti, sur fond de musique lancinante, où les couleurs des costumes se révèlent comme des peintures animées, ce sont ces échanges de paroles laconiques, ces regards perdus, ces cigarettes fumées en silence pendant qu'autour, à côté, tout s'anime, tout prend forme (et que dire de cette photo superbe qui nous servira d'illustration : le silence des protagonistes, les couleurs de l'au-delà du kitsch, le tout rayé d'ombre noire...). La sobriété du jeu de Leung, mis en parallèle avec la maestria d'un Wong Kar Wai inspiré, c'est exactement le type d'échange qui donne naissance à des scènes à la fois surréalistes, intimes et spectaculaires. C'est cette ambiguïté omniprésente qui permet à la fois à la « magie » de la fiction de se mettre en place, tout en explosant véritablement les codes de représentations qui pouvaient avoir été établis jusque-là.

C'est également dans cette lignée que je placerais un auteur que j'aime beaucoup (et ça se voit, a priori, vu qu'il s'agit d'un énième billet où son nom est mentionné), à savoir Tom Spanbauer. Un Spanbauer qui se laisse véritablement couler dans ce mouvement qui n'en n'est pas un à partir de In the city of shy hunters où, en bon suiveur de Amy Hempel, il développe une esthétique coup de point. Des bribes de phrases, des mots comme seuls paragraphes, une aisance dans l'utilisation de ce qu'on appellera le slogan (ces phrases rituelles qui semblent définir les personnages qui les prononcent et qui les suivent durant tout le roman) avec, en parallèle, des évocations qui sortent du domaine du possible, des soubresauts fantastiques, des rêves, des évocations de l'imaginaire de l'enfance, souvent. C'est un langage à la fois affûté, aiguisé, et survitaminé, une peinture précise, minutieuse, rigoureusement réaliste, tout en dégageant tout un horizon de souvenirs, de rêves, de fantasmes. C'est définitivement ça, l'écriture de Spanbauer : une écriture du fantasme. Fantasme qui se trouve toujours dans cet entre-deux : entre la mécanique rigoureuse d'une parole laconique et l'évocation sous-jacente de tout ce qu'elle ne dit pas, mais que le narrateur décrit toujours au-delà des limites de la réalité.

Mais dans ce billet un peu particulier, je voulais aussi (surtout) vous parler de celui qui a fait naître chez moi tout cette interrogation sur le minimalisme-baroque. On en revient à la musique, donc, mais différemment d'avec Outside. Chez Sufjan Stevens, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il n'est pas question de collaboration, et c'est ce qui m'a beaucoup impressionné, notamment dans son dernier « vrai » album Illinoise, puisque cette réunion des extrêmes, il la bâtit lui-même et il la porte lui-même dans son album. Dans une chanson comme « Chicago » (qui est à votre disposition dans la Oblue Radio depuis un petit bout de temps maintenant),

Je regrette cela dit d'avoir structuré mon billet de la sorte, puisqu'il laisse plus l'impression d'un catalogue d'exemples en vrac que d'une réelle réflexion sur comment fonctionne ce (faux) mouvement et sur quoi il repose. Je regrette également que des artistes comme Yoko Kanno n'ait pas été mentionné, de même que la superbe chanson « I want you » des Beatles qui demeure pour moi un exemple de cette alliance géniale des extrêmes. Je reviendrai donc sans doute, si vous le permettez (et même si vous ne me le permettez pas), sur cette histoire de minimalisme baroque un de ces jours, histoire d'approfondir tout ça, histoire de comprendre, d'expliquer, pourquoi cette représentation-là est une représentation qui me convient, qui me fascine, qui m'inspire.