Mémoire de la vie quotidienne des humains depuis l’Antiquité, les graffitis ont toujours été un moyen d’expression, ludique, événementielle, revendicatrice, dénonciatrice, Contestataire, amoureuse, parfois votive. Qu’il s’agisse de symboles religieux, d’inscriptions militaires, de silhouettes humaines ou animales ou encore de simples ornements, ces dessins en disent long sur les modes de vie, les croyances ou les centres d’intérêts au fil des siècles. On les trouve sur les murs d’églises, de châteaux, de maisons, dans les cachots, les tours, les moulins à vent, les carrières souterraines, sur les rochers, etc ...

Le mot italien graffiti dérive du latin graphium (éraflure) qui tire son étymologie du grec graphein signifiant indifféremment écrire, dessiner ou peindre. Graffiti en langue française vient de l’italien graffito, terme désignant un stylet à écrire : c’est le nom donné aux dessins ou inscriptions calligraphiées, peintes, ou tracées de diverses manières (à différencier du tag, étiquette en anglais, qui correspond à la signature d’un nom).

Il existe de nombreuses techniques de graffiti ou d’art de rue assimilables, telles que : la peinture aérosol (à la bombe de peinture, avec ou sans pochoir – support où l’illustration à reproduire est découpée, en négatif), la peinture à l’aérographe (méthode de peinture qui est basée sur le même principe que celui du pistolet à peinture utilisé par les carrossiers), la gravure (sur des vitres, sur des murs, sur des plaques métalliques, sur l’écorce des arbres, etc.), le marqueur et le stylo, la craie, la peinture au rouleau ou au pinceau, l’acide (pour vitre ou pour métal) auxquels on peut adjoindre, dans une définition élargie du graffiti, l’affiche, les stickers (autocollants), les moulages (en résine ou en plâtre collés sur les murs) et la mosaïque (voir les Space Invaders).

Le pochoir, « feuille de carton ou de métal découpée, pour colorier avec une brosse, le dessin ayant le contour de la découpure », apparaît dans le Larousse en 1874. Cette technique d’impression (ou technique picturale) permet de reproduire des caractères ou des motifs sur divers supports, plusieurs fois et de façon d’autant plus précise que la découpe des parties ajourées est faite proprement. Elle est utilisée depuis des siècles et ce à des fins très variées (décorative, éducative, industrielle, artistique, publicitaire, signalétique, de protestation ou même par commodité). L’utilisation de la technique du pochoir dans notre société est courante et peut passer inaperçue : on retrouve certains marquages publics comme "PAYANT" au pied d’une place de parking, les passages pour piétons ou ironiquement les "Défense d’afficher - Loi du 21 juillet 1881".

Certains graffitis relèvent de la communication pure et servent donc à diffuser un message, par exemple un message politique, souvent (mais pas uniquement) un message politique clandestin : nationalismes régionaux en Irlande du nord, en Bretagne ou en Corse, "V" de la victoire et de la liberté sous l’occupation nazie, etc.

Parfois les graffitis peuvent être décrits comme des réactions à d’autres messages diffusés dans l’espace urbain, telles que les publicités détournées (Le Pen se voit ajouter -is ou -dre) ou commentées (« Non à la malbouffe ! », « Halte au porno ! ») et les panneaux de signalisation, ou des détournements d’autres graffitis (« Vive le roi » qui devient « Vive le rôti » dans les années 1930 en France). Le collectif des déboulonneurs, créé en 2005, s’est par exemple spécialisé dans le graffiti sur des affiches publicitaires, dans un but militant de préservation du paysage.

De nombreux graffiteurs-artistes affirment justement créer leurs images en réaction à la saturation publicitaire : à des images aux buts vénaux, ils opposent des images gratuites ; à des messages faisant la promotion de produits standardisés, ils opposent une publicité pour eux-mêmes.

La mémoire en tant que trace est d’ailleurs un aspect important du graffiti : en gravant sur un arbre ses amours, en dessinant sur ses bancs d’école ou en inscrivant sur un mur le témoignage de son passage (comme les pionniers de la piste de l’Oregon, en 1864, ou comme "Kilroy" en 1944), l’auteur de graffiti transforme son support en un véritable pan de mémoire : mémoire collective, mémoire des événements, mémoire individuelle…

Le graffiti relève parfois de l’art visuel, de la littérature ou encore de l’humour. Il constitue alors une manifestation de l’esprit humain, poétique de par son aspect éphémère et altruiste de par son mode de diffusion.

L’une des plus anciennes expressions artistiques connues provient de petits morceaux d’ocre gravés et striés découverts à Blombos (site préhistorique proche du Cap des Aiguilles, à environ 300 km à l’est de la ville du Cap en Afrique du Sud). Ces vestiges, dont les motifs sont relativement complexes et comprennent des traits parallèles et des croisillons, traduisent des comportements modernes et des préoccupations esthétiques voire symboliques dans des niveaux datant de -75 à -70 000 ans.

Dans 146 grottes préhistoriques françaises, parfois très loin l’une de l’autre, les mêmes 26 signes ont été répertoriés et datés sur une période de 20 000 ans (Photo : Geneviève von Petzonger)

La première évidence d’art pariétal européenne est rapportée à l’Aurignacien (-30 000 ans) et on connait environ 350 grottes ornées, principalement en France et en Espagne (dès l’arrivée dans ces contrées d’Homo Sapiens Sapiens, a.k.a Cro-Magnon).

Les constatations des préhistoriens montrent que ces peintures n’avaient pas un rôle décoratif. En effet, les grottes concernées ne montrent que rarement des traces d’habitations ; de plus, les zones peintes sont souvent dans des zones difficiles d’accès. De très nombreuses théories visent à expliquer la signification de cet art : formes de communications intertribales, traces de manifestations religieuses, cérémonielles ou rituelles.

Il existe des signes pariétaux (dont 26 apparaissent de manière récurrente dans 146 grottes françaises entre -30 000 et -12 000) qui évoquent des formes symboliques ou des marqueurs sociaux, on attribue à la culture Vinča (entre -6 000 et -3 000, dite aussi Vieil européen : culture préhistorique du Néolithique près de Belgrade, en Serbie, qui peuplait également les régions à proximité du Danube, comme la Roumanie, la Bulgarie, la Serbie – mais il en reste des traces un peu partout dans les Balkans) ce qui pourrait être les plus anciennes écritures en Europe avec des tablettes gravées de symboles datant de -5 300 alors que l’écriture apparait pleinement en Mésopotamie vers -3 300, mais on ne peut les considérer comme des graffitis car ces inscriptions se font dans un contexte cérémoniel/"officiel".

Les vrais graffitis existent pourtant depuis des époques reculées, dont certains exemples remontent à la Grèce antique (dans la cité d’Éphèse, on trouvait des graffitis publicitaires pour les prostituées, indiquant de manière graphique à combien de pas et pour combien d’argent on pouvait trouver des professionnelles de l’amour) ainsi qu’à l’Empire romain (mais des égyptologues ont aussi retrouvé des graffitis dans les pyramides – souvent le nom d’un ouvrier – et on connaît aussi des graffitis maya à Tikal au Guatemala, des graffitis vikings en Irlande ou à Rome, des runes varègues – Viking exerçant sur la route de l’Est – en Turquie, etc.). Ils ont une grande importance en archéologie car ils font partie, avec les textes épigraphiques (inscriptions officielles), des témoignages écrits non littéraires, populaires, souvent très "vivants" et aptes à nous révéler des aspects inédits des sociétés qui les ont produits. Ces graffitis sont généralement rédigés en latin vulgaire et apportent de nombreuses informations aux linguistes comme le niveau d’alphabétisation des populations (car ces textes comportent des fautes d’orthographe ou de grammaire). Du fait même de la présence de ces fautes, ces textes fournissent aussi des indices sur la manière dont le latin était prononcé par ses locuteurs. Souvent métriques, c’est-à-dire rédigés en vers, ils sont autant l’œuvre d’anonymes qui écrivent sur le mur que citation d’un poète dont la postérité a oublié le nom (certains semblent bien extraits d’une œuvre perdue, dans la mesure où on les retrouve ailleurs, à moins qu’il s’agisse déjà des premiers graffeurs en série).

« Asellina et ses filles vous pressent de voter pour Gaius Lollius Fuscus comme ministre des affaires publiques »

(graffiti de Pompéi, Asellina étant une tenancière de maison close, ce message était sur le mur extérieur du lupanar)

Les graffitis antiques pouvaient être aussi bien des annonces électorales, des messages de supporters à certains athlètes (sportifs ou gladiateurs), des messages à contenu politique (on a ainsi retrouvé une caricature d’un homme politique, découverte dans l’atrium – la pièce centrale de la maison familiale – de la Villa des Mystères), religieux, érotique ou pornographique, personnel, etc. Quelques exemples provenant de Pompéi : « Le bonjour des copains à Serena » ; « Pyrrhus salue son confrère Chius. J’ai de la peine d’avoir appris que tu étais mort. Alors adieu » ; « Le jour des ides de mars (15 mars), je me suis laissé aller à la dépense » ; « Si tu cherches à faire passer le temps, sème du millet et récolte-le » ; « Qu’est-ce qui peut être aussi dur que la pierre ou plus fluide que l’eau ? cependant, la pierre dure est creusée par l’eau fluide » ; « Si on néglige un tout petit mal, il devient très grand » ; « Qui ne sait pas se protéger ne sait pas vivre : un petit mal devient très grand pour qui le néglige » (Herculanum) ; « Tout amant fait un service militaire » ; « Cornelia Helena est la maîtresse de Rufus » ; « Si quelqu’un essaie un jour de forcer ma petite amie, qu’il aille brûler d’amour dans des montagnes désertes » (sachant qu’on trouve le même genre de graffiti à Rome dans la maison de Tibère – deuxième empereur romain de 14 à 37, appartenant à la dynastie Julio-Claudienne – : « Crescens : quel que soit le rival qui a baisé ma maîtresse, qu’un ours le mange au fin fond des montagnes ») alors que sous ce graffiti situé à l’entrée d’une boutique de la via dei Soprastanti (non loin de la via dei Lupanare, la rue des "maisons closes"), une autre main a noté, sans que le rapprochement avec les vers précédents soit assuré, « Rundas le vétéran, tu baises bien » ; « J’ai baisé ici le 19 et le 13 des calendes de septembre (14 et 20 août) » ; « Floronius, soldat de première classe et appartenant à la 7ème légion a séjourné ici. Et les femmes ne l’ont pas su, sinon quelques-unes et elles se sont données » ; « Mussius n’a rien baisé ici » ; « Festus et ses copains : ici on a baisé ... » ; « Virgula ("petite vierge") à son Tertius chéri : tu es indécent » ; « La fille à qui j’ai écrit, dès qu’elle a lu mon mot, elle est à moi de droit. Celle qui m’a annoncé un prix, elle n’est pas à moi mais à tout le monde » ; « Si on recherche dans cette ville de tendres étreintes, aucune fille n’y attend de lettre de son homme (= elles sont toutes disponibles) ! » mais il est possible de comprendre aussi « aucune fille n’y attend de billet d’un homme (= elles sont fidèles) » ; « On n’est pas un type bien si on n’a pas aimé » ; « Si tu as compris ce que peut l’amour, si tu as conscience d’être humain, prends pitié de moi, permets-moi de venir, Fleur de Vénus… » ; « Vénus dès qu’elle a uni le corps des amants aussitôt les sépare » ; « Longue vie à qui aime, périsse qui ne sait pas aimer, périsse donc deux fois qui empêche d’aimer » (reprise de vers du poète Néron) ; « Que ta porte soit sourde aux prières, ouverte à qui porte un cadeau, que l’amant accueilli entende les mots de l’amant évincé » (reprise de vers du poète Ovide) ; « Je suis sous le coup de la colère, c’est le moment de partir, quand le dépit sera passé, crois-moi, l’amour reviendra » (reprise de vers du poète Properce) ; un électeur hésitant exprime ses états d’âme à la suite d’une affiche électorale : « Marcus Cerrinius édile ! l’un aime, l’autre est aimé, moi ça m’ennuie », ce qui lui attire ce commentaire (d’une autre main) « Si ça t’ennuie, c’est que tu aimes ! » ; « Sporus tu es une charogne » ; « Va te faire crucifier ! » ; « Samius à Cornélius : va te faire pendre » ; « Mur, je suis surpris que tu ne te sois pas effondré sous le poids des bêtises de tous ceux qui ont écrit sur toi » !

On trouve souvent des graffitis, parfois très anciens, dans des endroits abrités de la lumière, de l’humidité et peu décorés, tels que les cellules de prisons, les cellules monacales, les casernes, les cales des bateaux, les caves, les catacombes (les graffitis des premiers chrétiens, dans les catacombes romaines, sont une importante source de documentation à leur sujet : au IIè siècle, on voit un âne crucifié avec pour commentaire « Alexamenos respecte Dieu », suggérant que ce dessin raille un soldat converti).

De nombreuses églises romanes ont été gravées de graffitis recouverts immédiatement juste avant la pose de l’enduit du décor peint. Ceux de l’église de Moings sont exceptionnels avec sur la paroi nord des dessins très variés, avec des cavaliers, des paons, des écussons, des fleurs de lys et sur la paroi sud une scène de guerre.

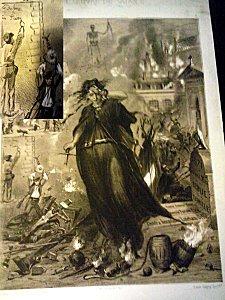

Affiche « L’œuvre de Satan II » parue juste après la Commune de Paris en 1871

On y voit un graffeur écrire « Défense de prier » alors que Marianne pleure les désastres de la défaite face à la Prusse puis de la guerre civile

En fait, le graffiti urbain se développe souvent dans un contexte de tensions politiques : pendant les Révolutions, sous l’occupation, (le reichstag à Berlin sera couvert de graffitis par les troupes russes), pendant la guerre d’Algérie, en mai 1968, sur le Mur de Berlin ou dans les régions où se posent des problèmes d’autonomie (Bretagne des années 1970, Irlande du Nord, etc.).

Et il est fait par des personnes de toute classe. Ainsi, quand en 1808 Bonaparte ordonne la destruction de la Tour du Temple, qui avait servi de prison à la famille royale, on y relève un graffiti de Marie-Thérèse de France (fille aînée du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette d’Autriche) : « Marie-Thérèse-Charlotte est la plus malheureuse personne du monde. Elle ne peut obtenir de savoir des nouvelles de sa mère, pas même d’être réunie à elle quoiqu’elle l’ait demandé mille fois. Vive ma bonne mère que j’aime bien et dont je ne peux savoir des nouvelles. Ô Mon dieu, pardonnez à ceux qui ont fait mourir mes parents. Ô mon père, veillez sur moi du haut du Ciel ».

Le 14 juillet 1941, depuis Londres, l’ancien ministre belge Victor de Laveleye lance la "campagne des V" en demandant à ses compatriotes de graffiter des "V" partout où ils le peuvent. V pour "victoire" mais aussi pour Vrijheid ("Liberté"). Le succès dépasse de loin les frontières de la Belgique et des petits "V" sont gravés, peints ou dessinés dans toute l’Europe. Le principe sera repris après-guerre, dans l’Espagne de Franco, où l’on pourra lire des "P", pour "Protester".

Après le débarquement, alors que les troupes alliées progressaient, avec difficultés, vers Paris, elles eurent la surprise d’avoir été précédés par un soldat Kilroy, qui écrivait « Kilroy was here » (Kilroy était là) aux endroits les plus inaccessibles et les plus dangereux. Il se compose généralement d’un dessin schématique représentant un personnage à gros nez, timidement caché derrière un mur, et du texte « Kilroy was here ». La célébrité de ce graffiti est allée jusqu’à Staline qui, pendant la Conférence de Potsdam, a demandé à son assistant « Qui est Kilroy ? ». Après guerre, un concours a été lancé par la Transit Company of America pour retrouver l’auteur des graffitis d’origine. Une quarantaine de personnes se seraient présentées mais c’est James J. Kilroy, inspecteur sur les bateaux de l’armée (qui laissait une trace de son passage en salle des machines en écrivant son nom à la craie), qui a gagné le concours et remporté le lot : un authentique wagon de tramway.

Dans un autre contexte mais tout autant politique, en 1952 Guy Debord (écrivain, essayiste, cinéaste et Révolutionnaire français, qui a conceptualisé ce qu’il a appelé le "spectacle" dans son œuvre majeure La Société du spectacle) inscrit le graffiti « Ne travaillez jamais ».

En 1960 sort le livre Graffiti, par le photographe Brassaï (photographe français d’origine hongroise, et aussi dessinateur, peintre, sculpteur et écrivain), fruit de trente ans de recherches, régulièrement réédité, qui propose le graffiti comme une forme d’art brut, primitif, éphémère. Picasso y participe. C’est sans doute la première fois que l’on évoque le graffiti comme un art. D’ailleurs, en 1963, Gérard Zlotykamien commence à peindre dans l’immense chantier dit du "trou des Halles" (ce « ventre de Paris », évoqué par Zola du temps des marchés de gros, est devenu le "cœur" de la capitale, avec une ville souterraine sur plusieurs niveaux et la plus grande gare souterraine du monde) à Paris ses "éphémères", des silhouettes inspirées par les ombres laissées sur les murs par la population d’Hiroshima après l’explosion de la bombe atomique.

Dans la foulée de mai 1968, les messages politiques de la rue parisienne gagnent en poésie et en qualité graphique. Ils sont notamment le fait d’étudiants en philosophie, en littérature, en sciences politiques ou en art et font souvent preuve d’humour absurde ou d’un sens de la formule plutôt étudié : « Cache-toi, objet ! », « Une Révolution qui demande que l’on se sacrifie pour elle est une Révolution à la papa », « Le bonheur est une idée neuve », « La poésie est dans la rue », « La vie est ailleurs », « Désobéir d’abord : alors écris sur les murs (Loi du 10 mai 1968) », « J’aime pas écrire sur les murs », etc. (cf le livre Les murs ont la parole de Julien Besançon aux éditions Tchou). Ces slogans sont indifféremment écrits au pinceau, au rouleau, à la bombe de peinture (plus rare) ou sur des affiches sérigraphiées. C’est de cet affichage sauvage et militant que naît une tradition parisienne du graffiti à vocation esthétique.

À la fin des années 1960, les premiers tags, signés Cornbread et Cool Earl, apparaissent à Philadelphie. C’est aussi à cette époque que dans plusieurs pays des deux côtés de l’Atlantique, du fait notamment de la disponibilité d’aérosols de peintures "émaillées" (originellement destinées à la peinture d’automobiles), une partie des graffiti a gagné une vocation esthétique. C’est ainsi qu’en 1969 on voit les véritables débuts du graffiti à New York, avec Taki 183, Frank 207, Phase 2, Barbara 62 et Eva 62, Stay high 169, Joe 136, Julio 204 et des dizaines d’autres.

Le mouvement a été très spectaculaire dans le métro de New York dont les rames se sont subitement couvertes de noms. En quelques années, ces tags (signatures) se sont sophistiqués et sont devenus de véritables typographies, leurs auteurs ayant décliné l’écriture de leurs message (plus souvent leurs noms) afin d’en augmenter la visibilité ou d’en développer le style pour marquer ou s’affirmer par leur personnalité et pour faire partie de la mémoire collective ne serait-ce que dans leurs milieu, parfois au moins comme simple précurseur d’un style. Le but du graffiti étant au départ d’obtenir « the Fame », c’est-à-dire la célébrité, la reconnaissance des autres taggers ou graffers leur signifiant par là qu’ils existent ! Tous les moyens seront bons pour cela : la simple affirmation d’une identité [« Je me surnomme Taki, j’habite la 183e rue (dans le South Bronx, c’est-à-dire le quartier le plus mal aimé de la ville à cette époque) mon nom parcourt la ville tous les jours, j’existe ») s’est doublé d’ambitions plastiques, qui se sont révélées être un autre moyen de se faire remarquer ! Ce n’est plus seulement le graffeur le plus actif ou celui qui prend le plus de risques qui obtient une forme de reconnaissance, mais aussi celui qui produit les œuvres les plus belles. Très rapidement, des styles standardisés (lettrage "bulles", lettrage "wild style") et des pratiques ("top-to-bottom whole car", train dont une face est totalement peinte, fenêtres comprises ; "Whole Car Windows Down", train dont les fenêtres sont épargnées ; "throw-up", grand lettrage exécuté très rapidement et avec peu de couleurs ; etc.) se cristallisent. Des groupes (appelés "posses", "crews", "squads" ou "gangs"), comme la ville de New York en a toujours connus, se forment et permettent aux graffeurs de s’unir pour exécuter des actions spectaculaires (peindre plusieurs rames d’un train par exemple), pour ajouter un nom collectif à leur nom individuel mais aussi pour s’affronter entre groupes, de manière pacifique ou non.

Le phénomène est tel qu’en 1971 le très sérieux New York Times interviewe Taki 183. Un an plus tard a lieu la première exposition d’art consacrée aux graffiti-artistes, à la Razor Gallery de New York, avec des artistes sélectionnés par Hugo Martinez, sociologue à l’Université de New York, et les United Graffiti Artists. La même année John Lindsay, maire de New York, déclare la guerre aux graffitis, même si des graffiteurs de l’époque se rappellent que, malgré tout, les trains peints sous le mandat de ce maire ont parcouru la ville pendant des années. En mars 1973, dans le New York Magazine, un article de Richard Goldstein intitulé The Graffiti hit parade évoque le potentiel artistique du graffiti et lance le concours du plus beau graffiti du métro. De 1975 à 1977 ces deux années seront les plus prolifiques de l’histoire en termes de graffitis dans le métro de New York : les divers principes créatifs étaient arrivés à maturité, le nombre de graffiteurs ne cessait d’augmenter (mais la réponse de la Metropolitan Transportation Authority était bien trop molle pour endiguer le phénomène). Dans ce laps de temps, en 1976, Jean Baudrillard (sociologue et philosophe français, sa pensée avait fortement évolué depuis la publication, à la fin des années 1960, du Système des objets et de La Société de consommation, pour se concentrer sur la notion de « disparition de la réalité ») publie un essai consacré au graffiti, Kool-Killer ou l’Insurrection par les signes (in. L’échange symbolique ou la mort, Gallimard). Dans le même registre, mais en version humoristique, en 1979, dans le film comique Monty Python : La Vie de Brian, l’hébreu Brian est surpris par un centurion alors qu’il écrivait un slogan anti-romain sur un mur au centre-ville : ce Romain constate une erreur de grammaire latine et oblige Brian à copier cent fois la phrase correcte, ce qui le contraint à écrire sur tous les bâtiments de la place centrale.

Au milieu des années 1970, la culture du graffiti est plus ou moins figée dans son fonctionnement et dans ses productions. La culture hip-hop émerge alors du graffiti mais aussi d’autres formes d’expression nées en même temps : une nouvelle danse plutôt acrobatique (break dance), un genre musical à base de textes parlés (rap), de mixage de disques (dee jaying, scratch) et de fêtes en plein air (sound systems). À la fin des années 1970, le graffiti a été sévèrement réprimé dans le métro de New York et a commencé à se diffuser sur les murs des banlieues défavorisés de la ville avant d’essaimer dans d’autres grandes villes américaines (Los Angeles, Chicago, Philadelphie, Houston).

C’est à cette époque aussi que le milieu de l’art commence à se pencher sérieusement sur le sujet. Des graffiteurs "légendaires" tels que Lee Quinones, Seen, Futura 2000 ou Fab Five Freddy peignent sur des toiles. Des peintres qui ne sont pas spécialement issus des quartiers défavorisés de New York et qui ont généralement suivi un cursus classique en Arts ou en communication visuelle, intéressés par l’idée d’un art urbain ou d’un art clandestin, s’associent aux graffiteurs (comme Jenny Holzer, qui fera écrire ses "truismes" – vérités trop manifestes, qu’il est superflu de vouloir démontrer et qui ne valent même pas la peine d’être énoncés – à la bombe par Lady Pink) ou s’approprient leur pratique. C’est alors qu’en 1980 a lieu l’exposition New York New Wave organisée par Diego Cortez au centre d’art P.S.1 (Moma) à New York. Des artistes installés tels que Andy Warhol y côtoient des graffiti-artists tels que Seen ou des peintres inspirés par cette culture tels que Jean-Michel Basquiat. Un an plus tard s’ouvrent, toujours à New-York, les galeries Fashion Moda (3è avenue, dans le Bronx) et Fun Gallery (East Village), toutes deux consacrées à la promotion d’artistes issus du graffiti. On voit également la sortie du film Wild Style (de Charlie Ahearn), qui met en scène Lee Quinones et Lady Pink. Le documentaire Style Wars présente lui de nombreux artistes et met particulièrement en valeur Seen, Kase 2 (un graffiti-artist manchot), Dondi White ainsi que Cap, un graffiteur spécialisé dans le vandalisme des travaux des autres graffiteurs.

À la fin des années 1970, l’artiste Ernest Pignon-Ernest produit des affiches sérigraphiées, sans slogans, qu’il expose dans plusieurs grandes villes : "les expulsés" collés sur les murs de maisons en démolition et représentant à taille réelle des personnes tenant des valises ou un matelas, "Rimbaud" représentant le poète, jeune, toujours à taille réelle. Les sérigraphies urbaines d’Ernest Pignon-Ernest interpellent le passant et lui demandent quelle est la place de l’humain ou de la poésie dans la cité moderne.

Publicité spontanée (?)pour la marque de bombes de peinture Altona, par le graffiti-artist Bando (Paris, palissades du Louvre, 1984)

(photo de Jean-Noël Lafargue)

En 1981, Bando (artiste graffiti) importe "officiellement" le graffiti new-yorkais à Paris. Pour autant, Spirit, dès 1979, taguait Attica puis Panzer ou La Bande à Bonnot, son groupe de punk-rock, puis fonda le premier crew (groupe), les Paris City Painters avec Blitz et Asphalt (ils se renommeront La Force Alphabétick). Cette primeur peut également être disputée avec Epsylon Point, un peintre original, street-artist avant la lettre et n’ayant jamais eu peur de mélanger les techniques et les cultures : pochoiriste, graffiteur "new-yorkais", peintre plus traditionnel (il a commencé à peindre à la bombe en 1979 à Dijon, puis à Montpelier, avant de revenir à Paris en 1981). Pour se faire connaître, les groupes de musique punk-rock parisiens comme La Bande à Bonnot ou Lucrate Milk utilisent la bombe avec ou sans pochoir et les marqueurs sur tous supports. Leurs références artistiques sont le mouvement Dada ou CoBrA (Copenhague, Bruxelles, Amsterdam) et bien sûr la scène punk : The Ex en Hollande, The Clash à Londres ou Berurier Noir en France (quelques années plus tard, les premiers pochoiristes comme Blek le Rat ou Jef Aérosol continueront sur le même principe, leurs œuvres étant des peintures exécutées selon la technique du pochoir). Dès 1982, pour annoncer leur « premier supermarché de l’art », Roma Napoli et JJ Dow Jones du Groupe Dix10 placardent dans le quartier Beaubourg de grandes affiches aux personnages de comics/bd américains.

Miss.Tic (son nom emprunté au personnage de sorcière railleuse Miss Tick du journal de Mickey est dans l’esprit de ces années-là : beaucoup de jeunes peintres s’affublent de surnoms puisés dans les bandes dessinées, tels Placid et Muzo, les frères Ripoulin, les Musulmans fumants, Blek le Rat, Speedy Graphito, Paëlla Chimicos, Lulu Larsen, Cap’tain Cavern… une tendance gros bêta et irrévérencieuse en rupture avec l’intellectualisme abstrait ou métaphysique des décennies précédentes) se forme pendant plusieurs années au gré de travaux d’arts appliqués – décor de théâtre, maquette, photogravure –, puis part s’installer en Californie au début des années 80. De retour à Paris, à la suite d’un dépit amoureux, elle décide d’utiliser ce dissentiment comme une pratique artistique, avec le pochoir à la bombe comme technique, et les murs comme support. Bien que n’ayant suivi aucune formation en école d’art, l’aventurière en poésie ne manque pas de prétentions plastiques. Ses autoportraits, encore sommaires, sont rehaussés d’épigrammes à base de jeux de mots, de calembours, qui composent une chronique de son existence. Elle est la première à utiliser les murs pour raconter sa vie, ses désirs, ses ruptures sentimentales, ses travers, ses fantasmes, comme lieu d’expression directe et synthétique. Miss.Tic affirme une déclinaison bien à elle, en jouant sur les stéréotypes de la femme séductrice. Le fétichisme où se croisent la robe fourreau, le décolleté, les porte-jarretelles, les bas, les lanières, le fouet, les gants montants, vient percuter ses épigrammes poétiques. Ce contraste fait imploser l’expression aguicheuse du dessin. Son œuvre provoque un questionnement, foulant aux pieds les archétypes de la femme marchandise. Déjouant la fausse perfection de la publicité et les redondances du slogan, Miss.Tic interpelle, ce qui est l’essence même d’une œuvre. « Les images de femmes que je représente sont issues des magazines féminins, je les détourne. Je développe une certaine image de la femme non pour la promouvoir mais pour la questionner. Je fais une sorte d’inventaire des positions féminines. Quelles postures choisissons-nous dans l’existence ? ». Bien que vite repérée pour sa singularité, Miss.Tic reste pourtant en marge du milieu de l’art. Le pochoir est alors perçu comme un mode mineur : au mieux une œuvre éphémère, au pire une dégradation de bâtiments. Mais Miss.Tic n’est pas la seule à subir cet ostracisme. Les jeunes graffitistes sortis des années 80, comme leurs prédécesseurs que sont Ernest Pignon-Ernest, Ben, ou encore des artistes classés dans le Nouveau Réalisme tels Jacques Villeglé ou Raymond Hains sont méconsidérés. Il faudra longtemps avant que ce préjugé du milieu de l’art ne s’inverse.

Toutefois, outre les pochoiristes, de nombreux artistes s’intéressent à l’art urbain et clandestin, comme Jérôme Mesnager, auteur d’hommes peints en blanc qui courent sur les quais de la Seine, les VLP (Vive La Peinture : 3 étudiants des Beaux-Arts de Paris et de la faculté d’Arts Plastiques de Paris) qui investissent les palissades autour du trou des Halles en les recouvrant de fresques sauvages aux couleurs hyper-vitaminées. C’est aussi l’époque de la Figuration Libre (mouvement artistique apparu dans un contexte d’art "sérieux", minimaliste et conceptuel), une époque de créativité joyeuse et humoristique, née du Pop’art, du vidéo clip, du graffiti, souvent présente dans la rue, avec Robert Combas, les Frères Ripoulin (qui peignaient sur des affiches posées clandestinement), du groupe Banlieue-Banlieue qui commence ses actions en 1982 avec des performances pendant des expositions-concerts et colle en banlieue d’immenses fresques peintes sur papier kraft. Daniel Baugeste et Claude Costa (qui se faisaient enfermer la nuit dans le métro pour pouvoir en détourner les affiches), Hervé Di Rosa, Speedy Graffito, Paëlla Chimicos, etc. Outre la rue, les catacombes de Paris seront aussi à l’époque un lieu important du graffiti.

En octobre 1981 on peut lire le premier article consacré au graffiti new-yorkais dans la presse française (l’article « American Graffiti » est signé Pascaline Cuvelier dans Libération). En 1983, on voit une explosion artistique à Paris avec Saho, Skki, Lokiss, Scipion, TDK, Doc. Les premiers groupes sont les Paris City Painters, le Bomb Squad 2, le Bad Boys Crew. Il est d’ailleurs intéressant de noter que la plupart des premiers graffiteurs sont des parisiens des beaux quartiers, le mouvement mettant des années avant d’atteindre les cités ! Au printemps 1983, Blitz, Asphalt et Spirit peignent un métro parisien, ce qui est une première. L’année suivante, la RATP embauche le graffiti-artist américain Futura 2000 (un des grands pionniers de la peinture urbaine. Il accompagne l’explosion du Hip Hop au début des années 1980 en voyageant notamment en Europe où il peint pendant les démonstrations de break-dance du Rock Steady Crew, et les concerts de Grandmaster Flash ou d’Afrika Bambaataa. Échappant au cloisonnement, il participe aussi à une tournée des Clash et enregistre avec eux The escapades of Futura 2000. Aujourd’hui, il expose ses toiles dans le monde entier) pour sa campagne "Ticket chic, ticket choc" (des affiches détournées à la bombe). En 1985, les VLP organisent à Bondy (Seine-Saint-Denis), le long du canal de l’Ourcq, le premier rassemblement international de fresquistes, graffitistes et peintres de rue. Les murs et ponts sont recouverts sur plusieurs kilomètres. Le graffiti "new-yorkais" et sa culture hip-hop prennent définitivement le pas à Paris sur les formes plus proches du monde de l’art contemporain, lequel retourne, sauf exception, à ses galeries. Début 1986, les graffiti-artistes "hip hop" français (Lokiss, Scipion, Saho, Skki et Jacki) ont droit à leur première interview, par Le Matin. Le graffiti "new-yorkais" se trouve alors dans des lieux privilégiés comme les quais de la Seine, les palissades du Louvre ou du centre Georges-Pompidou, le terrain vague de Stalingrad/La Chapelle, puis s’étend progressivement aux cités des banlieues où la culture hip-hop trouve son second souffle en devenant plus populaire et moins bourgeoise.

En 1987 sort le livre Spraycan Art, de Henry Chalfant et James Prigoff : ce livre est important car il est le premier à montrer que le graffiti existe hors de New York, il traite d’autres villes américaines mais aussi de Paris, Barcelone, Amsterdam, Londres, ... La même année ouvre le premier musée des graffitis historiques, créé par Serge Ramond à Verneuil-en-Halatte dans l’Oise. Il regroupe plus de 3 500 moulages de graffitis de toute la France couvrant 10 000 ans d’histoire. Le musée propose une observation sociologique sur les mœurs et les mentalités, par le regard sur l’expression graphique et circonstancielle des humains de tous les temps. Il est un outil de travail pour les chercheurs, artistes, archéologues, sociologues et historiens. Il est, par le repérage temporel des objets exposés et la richesse iconique gravée, un support de méditation, dont l’onirisme ne peut s’exclure. En 1992 ouvrira le musée du graffiti ancien à Marsilly en Charente-Maritime. Le musée présente deux ensembles de pierres originales couvertes de graffiti. L’un provient de l’ancien moulin des Sables, à Charron (XVIIe-XVIIIe siècles) et le second de l’ancienne maison d’arrêt de La Rochelle, lieu de détention de marins étrangers (1799-1810). Les autres collections regroupent par thématiques de nombreux moulages de graffiti relevés dans la région avoisinante, dont une importante série de bateaux montrant l’évolution navale du XVIe au XIXe siècle. Le Clocher-Porche de l’église possède lui-même de nombreux signes gravés par des compagnons ou des pèlerins de passage. À travers les signes qu’ils ont tracés dans la pierre tendre de la contrée, les auteurs des graffitis nous ont laissé le témoignage de ce qu’ils ont vu, ressenti ou vécu : leurs préoccupations, leurs sentiments, leurs émotions, parfois leur peine ou leur désespoir.

À partir de 1988, selon le sociologue Alain Vulbeau, les "tags" deviennent insupportables pour la population parisienne : les articles des journaux n’en parlent en effet plus de manière bienveillante et dans l’opinion publique le vandalisme urbain a pris le pas sur l’art de rue. En ville, la multiplication des tags, des bombages, est perçue par les autorités comme l’une des expressions de l’insécurité : « Dire que la poésie (graffitée) est un sport dangereux est tout sauf accessoire » comme nous l’indique Miss.Tic ! D’ailleurs, en 1989, le dernier wagon graffité est mis au garage par la Metropolitan Transportation Authority à New York, achevant avec succès une campagne de 5 ans destinée à éradiquer le graffiti dans le métro de la ville. Cette campagne a coûté environ 250 millions de dollars.

C’est dans ce contexte tendu qu’en 1991 sort Paris Tonkar de Tarek ben Yakhlef et Sylvain Doriath, premier livre consacré aux graffitis parisiens. Pour que les choses soient claires, en 1992, une publicité de la RATP montrant un tag de Megaton avertit que « bien que nos galeries soient les plus fréquentées, certains modes d’expression n’y auront plus leur place » et lors d’un point presse, Jacques Chirac, maire de Paris, propose de réglementer la vente des bombes de peinture. Quelques semaines plus tard, à Bruniquel (Tarn-et-Garonne), des scouts éclaireurs de France engagés dans une opération de dépollution effacent des peintures rupestres datant de l’ère Magdalénienne (~ -15 000 ans) en croyant nettoyer des graffitis. En 1996, la société Keep America Beautiful Inc. et la compagnie Sherwin-Williams (fabriquant des bombes de peinture Krylon, légendaires dans le monde du graffiti) lancent un programme anti-graffiti : "Graffiti Hurts" (le graffiti fait mal).

En 1999, un sondage réalisé pour la SNCF fait état d’une opinion majoritaire contre les tags et graffitis qui sont associés à l’insécurité. Au même moment, ce sont les émeutes en banlieue et à Paris au sein même des manifestations étudiantes. L’insécurité est ressentie partout et par n’importe quel signe... Ce sondage sera donc le prétexte ou la raison, c’est selon, pour le procès que va engager la SNCF pour la censure des graffitis dans les magazines.

En 2003, la SNCF attaque en justice les magazines Graff’it !, Graff Bombz et Mix Grill, qu’elle accuse d’encourager le phénomène graffiti sur ses supports par la publication de photographies. Déboutée en première instance, la SNCF fait appel. Fin septembre 2006, la SNCF perd le procès en appel : les journaux, galeries, et consorts conservent le droit de montrer et diffuser des photos de graffitis mêmes vandales étant donné le fait que ceux-ci n’ont pas pour fin d’encourager à la dégradation mais bien de les relayer, avec la possibilité que ce soit un Art pour le public qui les regarde.

La fin de décennie 90 et les débuts 2000 sont marqués par la suprématie de l’art conceptuel, l’installation, le land art, la vidéo, le multimédia… Miss.Tic subit toujours, comme les autres figures de l’art mural, le scepticisme des marchands et des musées. Cependant, en 2002, son exposition à la fondation Paul Ricard Muses et Hommes marque un nouvel élan. Avec un brin d’arrogance et comme pour signifier une continuité avec les maîtres de la peinture, elle y réinterprète un certain nombre d’œuvres du patrimoine (Le Caravage, Rubens, Raphaël, Delacroix, David, Gauguin, Manet, Toulouse-Lautrec, Gustave Moreau…), rehaussées de charges critiques, de jeux de mots scabreux.

« Ce qui était dans les années 80 de la culture underground ou de la contre-culture est devenu une référence socioculturelle ». Miss.Tic et la génération d’artistes qui l’accompagnent ayant modifié peu ou prou nos repères esthétiques et moraux, les institutions commencent à accréditer certains artistes de ce mouvement.