S’il existe au monde un pays dans lequel un texte législatif protège la liberté d’expression de la manière la plus libérale, c’est bien les Etats-Unis, dont le premier Amendement de la Constitution, ratifié en 1791, dispose : « Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise le libre exercice d’une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse ou le droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre. »

S’il existe au monde un pays dans lequel un texte législatif protège la liberté d’expression de la manière la plus libérale, c’est bien les Etats-Unis, dont le premier Amendement de la Constitution, ratifié en 1791, dispose : « Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise le libre exercice d’une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse ou le droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre. »

Ces quelques lignes ont le mérite apparent de la clarté. Sans doute, en ne mentionnant que le Congrès, en d’autres termes le pouvoir législatif fédéral, le premier Amendement semblait ne pas se préoccuper des lois propres à chaque état ni des décisions du pouvoir exécutif. Toutefois, la Cour suprême a toujours considéré la supériorité de ce texte sur tous les autres, garantissant ainsi les libertés publiques. Toutes ces libertés bénéficient-elles d’une égale protection ? Curieusement, non. Un domaine échappe de plus en plus au champ d’application du premier Amendement : le message à caractère sexuel. Comble du paradoxe dans un pays qui doit détenir le record mondial de production de films pornographiques…

C’est ce que démontre Marcela Iacub dans un essai extrêmement documenté, De la pornographie en Amérique (Fayard, 300 pages, 20 €), un titre clin d’œil pour les lecteurs de Tocqueville. Cette juriste, chercheur au CNRS, s’intéresse depuis longtemps aux relations tissées entre les lois et la société ; elle s’est même fait une spécialité d’étudier les sujets les plus délicats touchant le domaine des mœurs, tels que la bioéthique, l’adoption par des couples homosexuels, la prostitution, le féminisme, la libération sexuelle, etc. Sa position libérale, voire libertaire – cette épithète, qui n’a rien de péjoratif, témoigne de son ouverture d’esprit – sur ces questions s’inscrit dans la lignée philosophique de John Stuart Mill et, de nos jours, de Ruwen Ogien.

De la pornographie en Amérique dresse de la liberté d’expression aux Etats-Unis un état des lieux qui surprendra bien des Européens, lesquels découvriront une nation où « On peut assister à des défilés nazis dans les rues des grandes villes, mais [où] il est impossible d’entendre le mot ʺfuckʺ à la télévision entre 6 heures et 22 heures [et où] le Ku Klux Klan peut menacer d’entrer dans le Congrès si l’on ne protège pas la race blanche, tandis que les danseuses n’ont pas le droit de se produire nues dans des cabarets même lorsque ceux-ci sont cachés à la vue des passants et que l’entrée est interdite aux mineurs. » On pourrait ajouter qu’en dépit d’un sens particulièrement aigu du patriotisme, les Etats-Unis ne condamnent pas l’outrage au drapeau (le fait de le brûler) alors qu’ils se montrent sourcilleux à l’excès devant ce qui ne relève que de « l’obscénité » ou, plus simplement, de « l’indécence », notion vague et fluctuante s’il en est.

Le droit américain étant jurisprudentiel, Marcela Iacub analyse minutieusement, tout le long de son essai, les différents arrêts de la Cour suprême comme autant d’étapes qui aboutirent au paysage juridique actuel. On y découvre qu’à l’origine, la théorie du « marché libre des idées » autorisa l’expression de toutes les pensées, des plus sérieuses aux plus farfelues et jusqu’aux plus extrémistes et aux plus choquantes, dans la mesure où l’on considérait qu’il fallait éviter que la majorité ne réduise au mutisme les minorités et, d’autre part, que, de la confrontation des idées, sortirait une forme de sagesse commune.

Cette conception ouvertement « morale et moralisante » allait connaître bien d’autres évolutions, toujours restrictives, celles-ci s’attaquant à la nudité publique (y compris dans des établissements proposant des spectacles de danse nue !), puis aux mots grossiers, le propos n’ayant besoin d’aucun contenu sexuel éveillant un intérêt lascif pour être « indécent ». Aujourd’hui, cette jurisprudence explique pourquoi les cérémonies des Awards musicaux, prétendues retransmises en direct, le sont en réalité en léger différé, afin de laisser aux censeurs le temps de remplacer les « fuck » et autres « shit » par des bips aussi incongrus que ridiculement pudibonds. Car la Cour ne reconnaît pas à ces mots leur acception exclamative et contextualisée, mais seulement leur sens littéral, confondant volontairement le « dire » et le « faire ». Pourtant, comme l’exprimait, non sans humour, Roland Barthes dans son ouvrage Sade, Fourier, Loyola, « Ecrite, la merde ne sent pas »…

Dans sa démarche, des plus intéressantes, l’auteure semble toutefois minimiser, sinon écarter, la dimension culturelle du puritanisme américain dans les évolutions de la jurisprudence de la Cour Suprême. Cet a priori offre sans doute matière à discussion. En effet, on ne peut exclure que le puritanisme qui sévit depuis longtemps outre-Atlantique ait pu influencer, voire motiver l’intention des juges dans le traitement discriminatoire qu’ils infligent aux messages à caractère sexuel alors que d’autres messages, politiques, violents, commerciaux ou haineux bénéficient d’une protection au nom du marché libre des idées. Il aurait été intéressant, par exemple, de vérifier s’il existait ou non un lien de corrélation entre les rapports de force politiques et religieux au sein des membres de la Cour et les arrêts plus ou moins rigoureux qu’ils rendirent depuis le milieu des années 1950. Il suffit de suivre le débat public qui accompagne chaque nomination d’un juge de la haute juridiction pour constater que les groupes de pression – en particulier la puissante nébuleuse chrétienne intégriste – ne cachent pas leur souci de voir des magistrats conservateurs siéger. Leur intérêt n’a rien d’innocent : ces groupes cherchent ouvertement à promouvoir une conception de la société ou de l’être humain qu’ils souhaiteraient imposer, et notamment à inverser la jurisprudence Roe vs. Wade (1973) pour laisser aux états le droit de légaliser ou non l’avortement (ce qui reviendrait à l’interdire dans près de la moitié des états).

Un parallèle avec l’histoire de l’art ne semble pas, ici, incongru. Il suffit de visiter les musées et les églises de Florence, où sont conservées parmi les plus belles peintures religieuses européennes, pour constater que les thèmes bibliques traités présentent souvent un caractère violent : on ne compte plus les scènes de décapitation, d’égorgement, d’assassinat, de massacres ou de martyres tels que décrits dans la Légende dorée de Jacques de Voragine. A l’opposé, les toiles qui auraient représenté des scènes trop sensuelles sont absentes ou ont été « caviardées » lors de la « croisade des feuilles de figuier » dont, entre autres, Masaccio et Michel-Ange firent les frais. Les seules concessions à la nudité sexuée se retrouvent dans le traitement pictural du Jugement dernier, mais il s’agissait alors de représenter des corps suppliciés afin, non de susciter le désir, mais de répandre la terreur parmi les fidèles. Ce qu’exprimait, une fois encore, Georges Bataille : « Dès l’abord, à l’entrée de ce monde d’un érotisme lointain, souvent brutal [le Moyen-âge], nous nous trouvons devant l’horrible accord de l’érotisme et du sadisme. » Ainsi, comme dans l’Amérique puritaine d’aujourd’hui, les représentations de violence et de mort restaient socialement acceptées, tandis que celles de la sexualité demeuraient proscrites, frappées du tabou absolu, comme si le « péché de luxure » était ou avait été le seul, parmi les sept supposés capitaux, que l’on voulait combattre et éradiquer à tout prix.

Citant, dans son essai, les opinions dissidentes de certains juges de la Cour suprême, beaucoup plus libéraux sur les questions de mœurs que leurs collègues, Marcela Iacub évoque notamment celle-ci, toujours d’actualité : « Si l’expérience dans ce domaine nous apprend quelque chose, c’est que la censure de l’obscénité a presque toujours été à la fois irrationnelle et arbitraire. » La censure en général l’est évidemment tout autant.

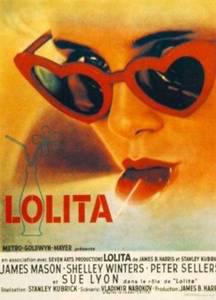

Illustrations : Marcela Iacub, photo D.R. - Panneau “No Sex” - Affiche de Lolita, film de Stanley Kubrick.