François-Joseph Navez (Charleroi, 1787-Bruxelles, 1869),

Jeune garçon songeur, 1831.

Huile sur toile, 44 x 56 cm, Paris, Musée du Louvre.

[cliquez sur l’image pour l’agrandir]

Les anathèmes des tenants de la modernité musicale ont fait, au XXe siècle, un nombre incalculable de victimes, immolées à leur volonté de faire table rase d’un héritage jugé avec autant de suffisance que de condescendance. La réputation de compositeur poussiéreux et ennuyeux qui s’attache encore à Camille Saint-Saëns (1835-1921) offre un excellent exemple du danger de lire le passé à la seule lumière des modes d’un aujourd’hui qui sera sans doute jugé demain avec une semblable sévérité. Je vous propose aujourd’hui de découvrir une des compositions de celui qui n’est pas que l’auteur de la Danse Macabre ou de la Symphonie avec orgue.

Saint-Saëns fut, comme Mozart, auquel il vouait une grande admiration, un enfant prodige qui donna son premier concert à dix ans et demi, le 6 mai 1846, y interprétant de mémoire, entre autres, deux concertos pour piano – le 3e de Beethoven et le n°6, KV 238 de Mozart – avec, en bis, une sonate de Beethoven (excusez du peu), inaugurant ainsi une brillante carrière dans le monde dont certains lui feront longtemps grief. En 1850, alors que ses essais de composition, entamés dès l’âge de trois ans et demi, s’étaient résumés à des danses pour piano et quelques mélodies, il se lança dans une aventure d’une toute autre envergure : l’écriture d’une symphonie. C’était faire preuve d’une double audace, en abordant fort jeune un genre que son aura de sérieux réservait aux musiciens confirmés et qui, s’il a été pratiqué, contrairement à ce que l’on entend encore trop souvent, de façon constante tout au long de la première moitié du XIXe siècle en France, y rencontrait une faveur moindre de la part d’un public tout entiché d’opéra italien. Même si on ne possède aucune trace documentaire de l’exécution de cette Symphonie en la majeur, que le compositeur décida de ne pas inclure dans le catalogue de ses œuvres, elle fut pourtant menée à bien et elle nous est heureusement parvenue.

Ce qui frappe à l’écoute de la Symphonie en la majeur, c’est bien la capacité que possède le jeune Saint-Saëns à équilibrer les forces qui sous-tendent l’œuvre, à canaliser l’effusion romantique en la faisant entrer dans un cadre classique tout en laissant libre cours à sa fantaisie. Le premier mouvement dans lequel coexistent des éléments issus de la tradition, comme l’introduction lente conçue comme un lever de rideau, et d’autres plus modernes, telle l’unification de l’Allegro vivace par des motifs récurrents qui lui confèrent un caractère cyclique, illustre un souci de fermeté architecturale qui sera toujours une des marques de fabrique les plus évidentes du compositeur. Cette exigence de tenue marque aussi l’expression des émotions, comme le prouve le mouvement lent, sans doute celui où l’influence germanique se fait la plus prégnante. Son lyrisme, qui dénote l’intérêt du musicien pour l’univers du chant, évite ainsi de tomber dans le travers du sentimentalisme, ses passages les plus sombrement dramatiques se trouvant tempérés par une atmosphère que les diversions créées par une écriture pour les instruments à vent très finement pensée (une constante dans toute la symphonie) allègent considérablement, aboutissant à une impression globale toute de demi-teintes qui évoque le XVIIIe siècle français – n’oublions pas que Saint-Saëns avait étudié de près les œuvres de Grétry. Les deux mouvements suivants démontrent les mêmes étonnantes aptitudes à offrir une synthèse cohérente entre modèles germaniques et esprit français : le Scherzo mêle ainsi le caractère aérien de ceux de Mendelssohn à une vigueur agreste, tandis que le Finale conjugue fourmillement mendelssohnien, explosivité beethovénienne, et souci d’élégance. Cette symphonie apparaît donc comme une œuvre d’une profonde unité organique, parfaitement maîtrisée de la première à la dernière note, dont la vigueur bondissante propre aux œuvres de jeunesse masque l’art avec beaucoup d’efficacité.

« J’ai revu dernièrement toutes ces petites compositions. Elles sont bien insignifiantes, mais il serait impossible d’y trouver une faute d’écriture » écrivait, à propos de ses valses et galops d’enfance, Saint-Saëns dans L’école buissonnière, un volume de notes et de souvenirs paru en 1913. La Symphonie en la majeur est une parfaite illustration de ce souci précoce de perfection formelle, mais elle se révèle, à l’écoute, bien loin d’être insignifiante. Outre ses grandes qualités musicales, elle est, en effet, un des maillons encore méconnus conduisant à l’émergence d’un véritable style symphonique français qui, en digérant les influences étrangères, finira par s’en détacher lentement et trouver sa propre voie dès le dernier quart du XIXe siècle.

Camille Saint-Saëns (1835-1921), Symphonie en la majeur

Orchestre national de l’ORTF

Jean Martinon, direction

Extraits proposés :

[I] Poco adagio – Allegro vivace

[II] Andantino

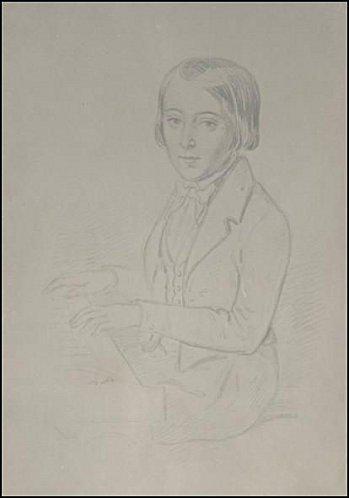

Illustration complémentaire :

Anonyme, Camille Saint-Saëns, 1846. Crayon sur papier, Paris, Bibliothèque nationale de France.