Cette collection est née car Polaroïd, à côté de la constitution d’une collection classique, a confié à des photographes, connus ou le plus souvent inconnus, des appareils et des films polaroïd en échange de photographies. L’idée était qu’avec un appareil révolutionnaire comme le polaroïd, on devait faire des photos révolutionnaires, inventives, différentes; et c’est bien ce qu’on voit ici. Dans

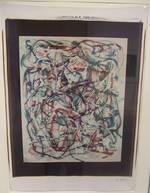

quelques cas, ce sont des appareils de très grand format qui étaient prêtés, pour quelques jours seulement et avec un technicien préposé aux opérations : comme le fait remarquer Bill Ewing, cela a sans doute nui à la créativité des artistes car, bien souvent, ces grands formats sont moins inventifs que les petits. Voici par exemple, ci-dessus à droite, de l’Américain

Skeet McAuley une composition de 1989 faite

de traînées de pâte dentifrice, de câbles électriques et de fils de couture qui se prend pour un Pollock (Pollack ?); en haut de l’image, il y a comme les fils d’un tapis, trace chimique du développement qu’il faut préserver et montrer comme un sceau. Parmi les grands formats, il y a aussi, ci-dessus à gauche, un Foodgram de

Robert Heinecken (1985) où celui-ci assemble comme pour un photogramme des morceaux de nourriture. Parmi les artistes connus, on peut aussi noter, ci-contre,

Luigi Ghiri qui, en 1981, assemble ce dessin antique et des formes de dessin industriel pour composer un personnage hybride.

Le grand format le plus intrigant est sans doute, à gauche, ce diptyque de

Melissa Shook,

Krissy en uniforme de girl-scout (1984) où le dédoublement partiel du corps de sa fille allongé démesurément et le collage des deux moitiés ont des résonances très contemporaines. Mais ce sont dans les petits polaroïds, faits souvent au

SX70, qu’on trouve en effet les images les plus intéressantes. La Suissesse

Monica von Rosen Nestler (à droite) commet le sacrilège de recadrer et d’ôter la sacro-sainte bordure blanche pour dramatiser ce paysage de forêt enneigée, beau comme un dessin chinois (1984).

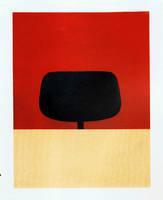

Le Hollandais

Rien Bazen réalise (à gauche) une composition abstraite avec trois fois rien, un bureau blanc, une chaise bleu sombre, un mur rouge (1977), presque un

Rothko. L’Américain

K. Edward Mitchell dans

Filtering light (1983; à droite) joue avec les transparences : bout de pellicule, filtres, dévideur de

scotch tape, papier coloré, petites taches noires, pour une composition abstraite du plus bel effet.

Un bon nombre de photographes travaillent avec la matière même de la photographie : ainsi le Belge

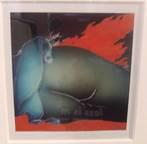

Damien Hustinx expérimente (ci-contre) en rephotographiant un polaroïd multicolore des dizaines de fois jusqu’à ce que la couleur disparaisse de l’image (1987). Le Turc

Sahin Kaygun (ci-dessous) peint à même la photo, ne laissant que le corps nu intact (1983) ou bien il gratte le polaroïd avant que l’image ne soit stabilisée, soulignant ici les courbes féminines, en épousant les contours comme

Tichy améliorant ses photos en y redessinant fesses et seins.

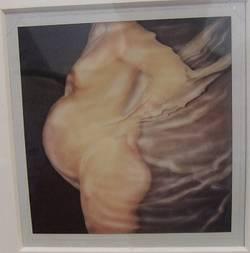

Un des chefs d’oeuvre de ce corps-à-corps avec l’image, de cette ambition de la modifier avant qu’elle ne soit figée, de cette volonté d’intervenir avec la main sur cette reproduction mécanique, de conserver un geste de dessinateur face au tout-pouvoir de la chimie est ce petit polaroïd d’Andreas Mahl :

les voiles qui cernent cette femme enceinte, qui lui donnent un dynamisme ailé des plus étranges sont le résultat de froissements et de frottements sur le film polaroïd à sa sortie de l’appareil. Le polaroïd a permis cette photographie en dépit de l’appareil, cette liberté du photographe refusant de se soumettre aux règles.

Je vous laisse enfin deviner ce que représente vraiment le polaroïd anonyme en haut de ce billet, ne vous fiez pas aux apparences.

Une autre exposition de polaroïds par de jeunes photographes du sud de la France se tient aussi à Arles pour quelques jours, sous l’égide de l’association Réponse par l’image. J’ai en particulier été surpris par ce deux polaroïd surréaliste de

Celia G. : comment fait-on de la surimpression ?

En conclusion, au-delà des problèmes de droit et de patrimoine, particulièrement complexes dans ce cas, cette exposition est l’occasion de voir comment l’innovation technique et la créativité artistique vont de pair.

Photos de l’auteur excepté von Rosen, Bazen et Mitchell.

Une partie de la collection Polaroïd (4500 photographies) avait été mise en dépôt au Musée de l’Élysée à Lausanne; son avenir est actuellement incertain, du fait des faillites de la société Polaroïd. L’autre partie de la collection était restée aux États-Unis (s’y étaient ajoutées les 1500 pièces confiées initialement à la Maison Européenne de la Photographie, mais que celle-ci avait renvoyées à Polaroïd, ne voulant plus assurer le coût de leur stockage) et elle vient d’être partiellement vendue aux enchères (des polaroïds, mais aussi beaucoup de photographies standards, en particulier par Ansel Adams). Le sort de la collection déposée au Musée de l’Élysée est entre les mains des financiers, des hommes de loi et des mécènes éventuels. Après l’exposition à Lausanne ce printemps, Arles est peut-être la dernière occasion de voir ces photographies avant qu’elles ne soient dispersées : Polaroïd en péril ! Quel dommage qu’il n’y ait pas de catalogue (ni de bons visuels disponibles, d’où mes médiocres photos pleines de reflets) !

Une partie de la collection Polaroïd (4500 photographies) avait été mise en dépôt au Musée de l’Élysée à Lausanne; son avenir est actuellement incertain, du fait des faillites de la société Polaroïd. L’autre partie de la collection était restée aux États-Unis (s’y étaient ajoutées les 1500 pièces confiées initialement à la Maison Européenne de la Photographie, mais que celle-ci avait renvoyées à Polaroïd, ne voulant plus assurer le coût de leur stockage) et elle vient d’être partiellement vendue aux enchères (des polaroïds, mais aussi beaucoup de photographies standards, en particulier par Ansel Adams). Le sort de la collection déposée au Musée de l’Élysée est entre les mains des financiers, des hommes de loi et des mécènes éventuels. Après l’exposition à Lausanne ce printemps, Arles est peut-être la dernière occasion de voir ces photographies avant qu’elles ne soient dispersées : Polaroïd en péril ! Quel dommage qu’il n’y ait pas de catalogue (ni de bons visuels disponibles, d’où mes médiocres photos pleines de reflets) !