“Gatsby avait foi en cette lumière verte, en cet avenir orgastique qui chaque année recule devant nous. Pour le moment il nous échappe. Mais c’est sans importance. Demain, nous courrons plus vite (…) Et nous luttons ainsi, barques à contre-courant, refoulés sans fin vers notre passé.”

Francis Scott Fitzgerald est à la littérature ce que Hopper représente dans l’histoire de la peinture : non pas un révolutionnaire mais un novateur. Il ne bouleversa pas les codes de la narration, comme Joyce ou Proust, mais apposa des formes nouvelles dans l’esthétique romanesque. Né en 1896, il appartint à cette génération qui grandit dans l’éclat d’une modernisation soudaine mais fut nourri de la nostalgie d’une époque dont il ne connut que les récits. Cette tension entre une modernité scintillante mais corruptrice, et un passé chargé d’innocence et d’idéaux, parcourt régulièrement le langage pop et constamment le style de nos deux artistes américains. L’influence du romantisme est ici déterminante, mais contrairement à ses hérauts, FSF fut fasciné par la modernité, ses symboles, ses élites, et ses travers.

FSF reçut une éducation élitiste en fréquentant de prestigieux établissements dont la célèbre université de Princeton, qu’il quitta néanmoins sans diplôme. Ceci explique en grande partie son style classique et humaniste, à la fois fluide et raffiné, hérité d’une Amérique qui regardait encore l’Europe avec admiration au début du XXème siècle. Le passé constituait l’objet d’étude principal et la référence morale ultime. Du moins jusqu’à la 1ère guerre mondiale.

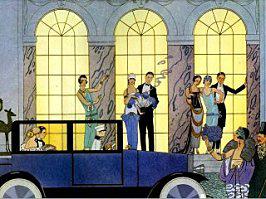

Mais FSF demeurait un enfant de son époque, subjugué par l’opulence nouvelle de sa nation et ses symboles : la fête, le luxe, les splendides villas, les Rolls, le champagne, le jazz, et bien entendu les femmes, ou sa femme plutôt, Zelda, l’étourdiront jusqu’à la chute. Acteur de cette clinquante débauche, l’auteur maudit contempla avec lucidité le matérialisme galopant de sa génération, et particulièrement de la haute société, dont les idéaux se trouvaient enfouis dans les anciennes tranchées de la 1ère guerre mondiale. Un monde nouveau apparaissait, déchiré entre l’insouciance d’une fête perpétuelle et les injonctions morales des ancêtres. Zelda incarna parfaitement cette tension, jusqu’à la schizophrénie totale, et inspira la plupart de ses chefs d’œuvres (Gatsby, Tendre est la nuit), et de ses peines.

L’écrivain ira jusqu’au bout de son inspiration en usant des belles lettres pour parler de l‘éphémère, des apparences, et du clinquant de son époque. Un esprit classique et romantique plongé dans la dolce vita des années 20. Mais un esprit bloqué dans le passé regardant le présent avec fascination ne peut que se dissoudre dans l’alcool, et mourir à 40 ans. Mais sa postérité léguera aux générations futures le testament d’une « génération perdue » ayant oublié sa perte dans les excès de « l’Ère du Jazz ». The show must go on.