Il m’aura fallu un peu plus de six mois pour oser affronter ce livre paru à la fin du mois d’août 2009,

incompréhensiblement oublié des prix littéraires de l’automne dernier, alors qu’il aurait pu prétendre aux plus hautes récompenses, autant, en tout cas, que certains des ouvrages qui ont alors

été couronnés. La blessure et la soif, deuxième roman de Laurence Plazenet, est un livre impressionnant, à cause de ses presque 550 pages, bien sûr, mais surtout par le caractère

abrupt de son chapitre liminaire où se succèdent le dépeçage d’un cadavre, la syncope puis le suicide d’une femme définitivement brisée, une averse vagabonde aux allures de fin du monde. Pour

peu qu’il s’accoutume au métal effilé de ces premières pages, le récit happe ensuite le lecteur et, comme un piège dont la morsure serait à la fois déchirante et salutaire, le maintient

entièrement captif.

« Je vous porterai en moi, comme vous me porterez en vous et ce baptême nous gardera du désespoir. À la

dernière heure du dernier jour, je jure que je penserai à vous, au milieu des prières ou à la face du soleil. Vous m’avez découvert la joie, les béatitudes qu’on cherche dans le temps et qui

sont au-dehors de lui. » 1650-1656, page 122

La France tremble sous les soubresauts de la Fronde. M. de La Tour, un noble crotté qui a choisi le camp que la

suite des événements désignera comme le mauvais, est victime d’un malaise sur les terres de Mme de Clermont. Dans la touffeur des premiers jours de l’été, une passion va commencer à enflammer

ce soldat déjà éreinté par les combats qu’il mène et cette jeune mère, mariée à un parent de M. de La Tour, chez laquelle la piété le dispute à la beauté. Rien ne paraît de cet amour que tout

condamne et le soldat foudroyé repart pour des combats qu’il juge dérisoires, traversant des abîmes de désolation, campagnes dévastées, villages pillés et brûlés, charognes se succédant comme

dans une immense danse macabre, spectre de la famine s’étendant partout. Paris finit par réunir ces amants qui ignorent tout de leur inclination respective ; ils s’aiment, se séparent, se

retrouvent, vivent dans la fulgurance, l’inquiétude et le danger. Un soir, celui-ci manque de les broyer. M. de La Tour, les mains éternellement tremblantes, s’enfuit alors de Paris, de France,

d’Europe.

« On n’est jamais hors des mondes qu’on déteste, pas plus qu’on ne rejoint la chambre lumineuse où l’on

aspirerait à être. Il n’y a pas de lieu pour l’homme. L’homme creux, l’homme vide comme les outres, n’a pour se jeter hors de lui que le Vide éternel. » 1656-1673, page

323

Au terme de

nombreuses péripéties, il finit par échouer en Chine, où règne la même confusion que celle qu’il pensait avoir laissée derrière lui. Se dépouillant peu à peu de ses attributs occidentaux, c’est

sur les berges d’un lac où vit, dans le plus complet isolement, Lu Wei, un mandarin hanté par le souvenir T’an Mei, femme violemment et suprêmement aimée puis perdue, comme par les atrocités

qu’il a dû affronter lorsque la dynastie des Ming a été balayée par les impitoyables conquérants Mandchous. Deux souffrances solitaires et jumelles réunies, contre toute attente, en une

improbable cabane perdue au milieu de nulle part, qui vont tenter, presque jusqu’à en mourir, d’oublier ce qui les torture dans l’anéantissement de soi, avant que se noue entre elles un

dialogue frôlant sans cesse le mutisme, dont la part terrestre s’envolera dans les fumées de la barque emportant le corps embrasé de Lu Wei, ultime autodafé, au sens plein du terme, de la

mémoire enfin libérée.

Une seconde fois, les chemins de la mer s’ouvrent devant M. de La Tour.

« Je voudrais bien pouvoir me dire à moi-même que je n’ai pas commis de crimes. Mais j’ai commis des

crimes et vous êtes le crime dont je me repens le plus et que je chéris absolument. Laissez-moi à ma vie cachée en Dieu. Laissez-moi dans mon néant. Laissez-moi décroître aux yeux du monde

comme aux miens. » 1673-1679, page 499

M. de La Tour est rentré en France, il trouve refuge et protection auprès d’un monastère que tout désigne, même

si jamais son nom n’est écrit, comme Port-Royal des Champs, dont on connaît la réputation tant d’austérité que de phare spirituel et intellectuel sous le règne du roi que l’on surnomme, un peu

trop rapidement sans doute, Soleil. Il y mène une vie érémitique, retiré dans une simple cabane au milieu des bois, entretenant avec la communauté des liens aussi tacitement profonds que

matériellement lâches. Malgré cette existence toute entière vouée à l’effacement, la nouvelle de son retour atteint Mme de Clermont qui sollicite une entrevue avec l’homme qu’elle n’a pu

oublier.

On ne résume pas un roman comme La blessure et la soif, ou, plus précisément, tout résumé que l’on en tenterait d’en faire s’apparenterait, à cause de tous les éléments que

l’on serait contraint d’écarter, à une plus ou moins complète trahison. Si l’argument essentiel du livre s’inscrit dans la longue tradition des histoires d’amour resplendissantes et

contrariées, il s’insère dans une trame historique parfaitement documentée et, ce qui n’est pas si fréquent, supérieurement vivifiée par Laurence Plazenet, universitaire spécialiste du

XVIIe siècle et, en particulier, de Port-Royal. S’ajoutent à ces éléments un vaste tissu de réflexions s’apparentant à des exercices spirituels, occidentaux comme orientaux, qui

contribuent à transcender le récit, en le détachant de tout ce qui aurait pu n’être qu’anecdotique. La langue qu’utilise Laurence Plazenet, décantée, ciselée, mais d’un lyrisme intériorisé

infiniment vibrant, à l’instar de celle des meilleures plumes du Grand Siècle, atteint, par une apparente simplicité qui fait presque oublier de quel souci d’exactitude elle découle, une réelle

poésie, d’autant plus intense qu’elle ne doit rien à une quelconque pose. Les mots se font ici musique, parfois traversée de dissonances extrêmement âpres qui font venir à la bouche des saveurs

amères, le goût de la terre ou du sang, parfois, au contraire, s’élevant en volutes jusqu’à une impalpable lumière proche de celle dans laquelle les peintres noient les saints extasiés ou les

paysages idylliques. De cette histoire que traverse la cruauté déchaînée des hommes et des éléments, de ce tumulte chaotique qui conduit quelquefois le lecteur au bord du malaise, de ces

ténèbres où la passion s’obstine à hurler, finit par sourdre une indicible sensation de paix, éclaircie d’autant plus irréelle que rien ne la laissait vraiment présager et qui signe, toute

contingence terrestre définitivement brisée, l’absolue victoire de l’amour.

La blessure et la soif est un roman aussi magnifiquement maîtrisé que bouleversant, où rôdent les

ombres de Madame de La Fayette, de Pascal, de Racine, de Quignard, et dont on ne sort pas complètement indemne. Je le conseille à tous ceux qui savent que l’oubli est une chimère et que

n’effraient ni les brûlures, ni les vertiges.

Laurence PLAZENET, La blessure et la soif, roman, 547 pages. Paris, Gallimard, 2009, ISBN : 978-2-07-012635-4

Accompagnement musical :

1. Jacques de GALLOT, dit Le Vieux (c.1625-c.1690), L’Amant Malheureux, Allemande en la

mineur.

Claire Antonini, luth à onze chœurs

Manuscrit Vaudry de Saizenay, Musique française pour luth baroque. 1 CD AS Musique ASM004. Ce disque peut être acheté en suivant ce lien.

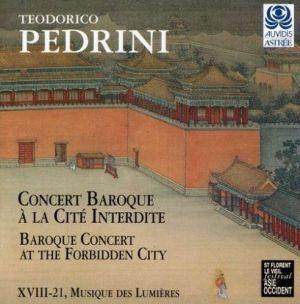

2. Joseph-Marie AMIOT S.J. (1718-1793), Premier divertissement chinois : Publication de la

victoire – Crochet à suspendre les pierres de yu.

XVIII-21, Musique des Lumières

Jean-Christophe Frisch, flûte

Concert baroque à la Cité Interdite, œuvres de Teodorico Pedrini et Joseph-Marie Amiot. 1 CD

Astrée-Auvidis E 8609. Ce disque peut être acheté en suivant ce

lien.

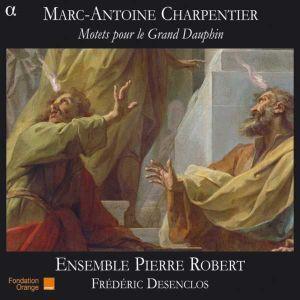

3. Marc-Antoine CHARPENTIER (1643-1704), Sola vivebat in antris, motet (H.373)

Ensemble Pierre Robert

Frédéric Desenclos, orgue & direction

Motets pour le Grand Dauphin. 1 CD Alpha 138. Ce disque peut être acheté en suivant ce lien.

Illustrations complémentaires :

Eglon Hendrik VAN DER NEER (Amsterdam, 1635/36-Düsseldorf, 1703), Paysage avec berger et bergère

(détail), sans date. Huile sur panneau de chêne, Bayreuth, Staatsgalerie im Neuen Schloss.

SUN HU (Chine, XVIIIe siècle), Dix vues du Lac de l’Ouest, sans date. Encre de Chine,

peinture et rehauts de couleurs sur soie, 24 x 24 cm, Paris, Musée Guimet.

Anonyme, École romaine, XVIIe siècle, Paysage avec un ermite, sans date. Huile sur toile, 70

x 67 cm, Chantilly, Musée Condé.