Les Etats-Unis sont la première démocratie moderne. La Révolution « a fait des Américains (en dépit de la persistance contradictoire de l’esclavage jusqu’au milieu du XIXe siècle) le premier peuple du monde moderne à posséder un gouvernement et une société réellement démocratiques »[1]. Les treize colonies devenues indépendantes en 1776 puis fédération en 1787 sont en effet la première « nation » moderne à avoir réussi ce qui faisait figure de quadrature du cercle politique jusqu’au XVIIIe siècle : la conjugaison de la souveraineté du peuple et du gouvernement représentatif grâce au fédéralisme notamment. Tocqueville explique ainsi cette exception américaine dans la Démocratie en Amérique : « L’Etat social des Américains est éminemment démocratique. Il a eu ce caractère dès la naissance des colonies ; il l’a plus encore de nos jours »[2]. Il ajoute : « Le grand avantage des Américains est d’être arrivés à la démocratie sans avoir à souffrir de révolutions démocratiques, et d’être nés égaux au lieu de le devenir. »[3] Si Tocqueville a su montrer en quoi la démocratie américaine était à bien des égards exceptionnelle et qu’elle pouvait aisément faire figure d’idéal, il en a aussi clairement exposé les limites et les risques. Qu’il s’agisse de la légitimité du choix du « peuple » et de ses conséquences, de la représentation des intérêts et des différences dans l’espace politique ou encore quant à l’efficacité de la décision dans le contexte démocratique.

Les Etats-Unis sont la première démocratie moderne. La Révolution « a fait des Américains (en dépit de la persistance contradictoire de l’esclavage jusqu’au milieu du XIXe siècle) le premier peuple du monde moderne à posséder un gouvernement et une société réellement démocratiques »[1]. Les treize colonies devenues indépendantes en 1776 puis fédération en 1787 sont en effet la première « nation » moderne à avoir réussi ce qui faisait figure de quadrature du cercle politique jusqu’au XVIIIe siècle : la conjugaison de la souveraineté du peuple et du gouvernement représentatif grâce au fédéralisme notamment. Tocqueville explique ainsi cette exception américaine dans la Démocratie en Amérique : « L’Etat social des Américains est éminemment démocratique. Il a eu ce caractère dès la naissance des colonies ; il l’a plus encore de nos jours »[2]. Il ajoute : « Le grand avantage des Américains est d’être arrivés à la démocratie sans avoir à souffrir de révolutions démocratiques, et d’être nés égaux au lieu de le devenir. »[3] Si Tocqueville a su montrer en quoi la démocratie américaine était à bien des égards exceptionnelle et qu’elle pouvait aisément faire figure d’idéal, il en a aussi clairement exposé les limites et les risques. Qu’il s’agisse de la légitimité du choix du « peuple » et de ses conséquences, de la représentation des intérêts et des différences dans l’espace politique ou encore quant à l’efficacité de la décision dans le contexte démocratique.

Les Pères Fondateurs américains ont inventé à la fois la république et la démocratie modernes, réconciliant les deux régimes distingués par Aristote.[4] Les Américains ont non seulement pensé mais réalisé ce que chacun s’accordait à trouver impossible depuis l’Antiquité. Leur innovation institutionnelle est d’importance parce qu’elle permet à la fois la liberté et la stabilité, parce qu’elle s’appuie, physiquement, sur un territoire étendu et une population nombreuse et, institutionnellement, sur la représentation et sur le plein consentement des gouvernés. Cette république démocratique repose sur la souveraineté absolue d’un peuple représenté dans chacun des pouvoirs du gouvernement : exécutif, législatif et judiciaire. Ce choix écarte donc d’un même mouvement le gouvernement mixte classique (lié à la représentation de la souveraineté partagée d’une société de corps différenciés) et la démocratie directe. Il est aussi celui de la prise en compte du fait du pluralisme moderne, c’est-à-dire de la multiplicité et de la division des intérêts individuels, de l’accent mis sur les libertés et de la primauté de la propriété : « Par faction, j’entends un certain nombre de citoyens, formant la majorité ou la minorité, unie et dirigée par un sentiment commun de passion ou d’intérêt, contraire au droit des autres citoyens, ou aux intérêts permanents et généraux de la communauté (…) La diversité dans les facultés des hommes, qui est à l’origine des droits de propriété, n’en est pas moins un obstacle insurmontable à l’uniformité des intérêts. La protection de ces facultés est le premier objet du gouvernement. De la protection des facultés différentes et inégales pour l’acquisition de la propriété, résulte immédiatement l’inégalité dans l’étendue et la nature des propriétés ; et de leur influence sur les sentiments et les opinions des propriétaires respectifs, résulte la division de la société en intérêts différents et en partis différents. »[5] Il s’agit bien d’une « science politique nouvelle (pour) un monde tout nouveau »[6], de la capacité de concevoir et de bâtir une unité politique sur la diversité humaine, sociale et territoriale dont la modernité reconnaît non seulement l’existence mais la valeur – illustrée par la devise officielle des Etats-Unis : E pluribus unum – grâce à la construction d’un système constitutionnel de séparations des pouvoirs supérieur à celui de Montesquieu puisqu’il assure notamment l’existence d’un véritable pouvoir judiciaire et d’une structure territoriale fédérale, tout en étant fondé sur une souveraineté populaire unique – illustrée elle par les premiers mots de la constitution américaine : We the People.

Tout n’est pas pour autant réglé dans cet élan initial. Si la période qui va de la fondation constitutionnelle des Etats-Unis à la Guerre de Sécession permet d’asseoir la légitimité de la nouvelle démocratie sur un « peuple américain » de plus en plus nombreux et divers, elle ne permet pas pour autant d’en finir avec la plaie ouverte que représente l’esclavage des Noirs dans les états du Sud. Les premiers à s’opposer à ce compromis constitutionnel sont les Antifédéralistes. Ils craignaient que la mise en place d’un pouvoir central ne vienne corrompre les principes vertueux de la petite république de citoyens libres qu’ils assimilent aux états fédérés et donne le pouvoir aux élites libérales du Nord-Est. Ils sont battus lors de la Convention constitutionnelle de Philadelphie en 1787. Toutefois le conflit sur la nature même de la nouvelle démocratie perdure dans l’affrontement entre certains des Pères Fondateurs au tournant du siècle. Il oppose le « parti fédéraliste » derrière John Adams et Alexander Hamilton aux « républicains » rangés derrière Thomas Jefferson et James Madison. Ces derniers s’insurgent notamment contre les restrictions de libertés décidées contre les soutiens de la Révolution française dans les années 1790 et contre la création d’une banque et d’une monnaie fédérale dont la politique est décidée par les intérêts industriels et commerciaux du Nord.

Après 1800 et l’élection de Jefferson à la présidence – il réduit l’activité de l’Etat fédéral au nom du républicanisme –, ce sont les questions internationales et l’expansion territoriale qui occupent principalement les esprits, conduisant peu à peu à une forme d’union nationale qui met de côté les questions de la période précédente (poids et légitimité de l’Etat fédéral) sans les régler pour autant. L’élection d’Andrew Jackson, héros de la guerre de 1812 contre l’Angleterre en 1828 grâce, pour le première fois, à une partition géographique du vote (le Sud et l’Ouest contre le Nord qui s’équilibrent désormais démographiquement) et à de nouvelles méthodes de campagne, conduit à une phase d’approfondissement de la démocratie en attribuant au peuple un rôle qui dépasse la simple désignation des élus. Jackson crée le Parti démocrate afin de consolider une victoire acquise à partir des votes d’une coalition hétéroclite et sur la base d’un discours anti-élite et égalitariste. Il n’en reste pas moins propriétaire d’esclaves, démontrant ainsi, par l’exemple, que malgré une modernisation économique assumée, une croissance démographique dynamique et son entrée de plain-pied dans l’âge démocratique, la nation américaine est profondément divisée en deux « humanités distinctes » selon le mot de Tocqueville : celle d’un Sud aristocratique et esclavagiste, et celle d’un Nord plus égalitaire et industrieux. Il s’agit aussi d’une division de l’héritage révolutionnaire revendiqué par les deux camps.

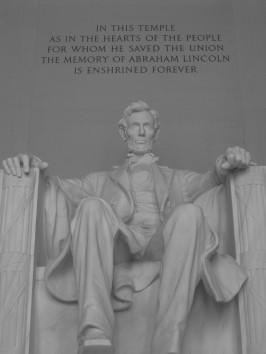

Les questions en suspens (l’esclavage, la nature de l’Union et le droit des Etats) sont finalement tranchées à l’occasion de la Guerre de Sécession (1861-1865). Sous la conduite d’Abraham Lincoln – créateur du Parti républicain contemporain (Grand Old Party), élu président sur un programme anti-esclavagiste en 1860 et assassiné en 1865 – les états de l’Union (le Nord-Est), victorieux, imposent l’abolition de l’esclavage (XIIIe Amendement à la Constitution américaine), la reconnaissance de l’égale protection de la loi à tous les citoyens (XIVe Amendement) et la primauté du pouvoir de l’Etat fédéral sur celui des états fédérés. Toutefois, dans les onze états du Sud qui ont fait sécession à partir de 1861 et qui ont donc été vaincus, la ségrégation raciale entre Noirs et Blancs selon le principe separate but equal se met rapidement en place avant d’être reconnue par la Cour Suprême des Etats-Unis en 1896 (arrêt Plessis v. Ferguson). Il faudra attendre l’arrêt Brown de 1954 pour voir cette jurisprudence renversée et les lois de 1964 et 1965 sur les droits civiques pour que l’égalité juridique entre Noirs et Blancs devienne réalité – l’égalité économique et sociale restant toujours à conquérir pour la majorité de la population noire américaine.

A la fin du XIXe siècle, la démocratie américaine dominée politiquement par un Parti républicain rangé aux côtés des intérêts industriels et commerciaux, est confrontée avec la montée en puissance de l’économie du pays et l’afflux considérable de main d’œuvre immigrée à une double tentation : la soumission grandissante du pouvoir politique aux grands intérêts privés et la mobilisation d’une part croissante de la population contre l’immigration massive venue non plus majoritairement de l’Europe du Nord protestante mais des pays d’Europe méridionale et centrale et d’Asie. Une législation antitrust inaugurée par le Sherman Antitrust Act de 1890 entend rendre au peuple le contrôle de son économie. C’est dans ce sens que la présidence la plus emblématique de cette période, celle de Theodore Roosevelt (1901-1908), verra se développer une version à la fois « populiste » (qualificatif positif dans son acception américaine) et « progressiste » (l’étiquette politique qu’il a adoptée) de la démocratie américaine, impliquant un mélange de régulationisme économique et de volontarisme politique qui renforce le rôle du Président.

Cette tendance au renforcement de l’institution présidentielle tant en politique intérieure qu’étrangère sera constante tout au long du XXe siècle – certains auteurs parleront même de « Présidence impériale » (Arthur Schlesinger) –, en particulier sous les mandats de Franklin Delano Roosevelt (1932-1945) qui a été confronté à la fois à la crise économique de 1929 et à la Seconde Guerre mondiale. C’est dans ce contexte qu’à l’exemple d’autres pays, au lendemain de la Première Guerre mondiale et après des années de lutte des Suffragettes, les femmes obtiennent le droit de vote en 1920 (XIXe Amendement). Dans les années 1930, la crise conduit l’Etat fédéral à intervenir massivement dans l’économie (New Deal) et le débat démocratique à se déplacer autour du modèle social. Ce cadre perdure jusqu’aux années 1960 qui sont marquées à la fois par la fin de la ségrégation et la mise en place d’un Etat providence plus développé (programmes d’assurance-maladie Medicaid et Medicare). Ce modèle d’une démocratie politique, économique et sociale apaisée sera d’ailleurs érigé en modèle dans les sciences sociales américaines à travers les thèses de « l’exceptionnalisme » (Seymour Martin Lipset) ou du « consensus libéral national » (Louis Hartz) notamment.

A la fin des années 1960, ce « modèle » est toutefois remis en question à l’occasion de la Guerre du Vietnam par un vaste mouvement de contestation (jeunes, féministes, minorités…) de la domination de la société américaine par les valeurs blanches, masculines, consuméristes, patriarchales… Cette contestation tous azimuts atteint aussi bien la légitimité que le représentativité du système démocratique américain. Le pluralisme de la diversité des intérêts qui en était le fondement – suivant le modèle madisonien des factions – évolue peu à peu vers un pluralisme de la différence des identités (identity politics) mis en avant par les minorités ; et bientôt, en réaction, par une large minorité blanche très active autour d’un retour radicalisé à la religion et aux « valeurs » qui va peu à peu coloniser le Parti républicain en le radicalisant contre les Démocrates, parti des minorités et de la défense de l’Etat social (Welfare). Cette transformation de la nature même du pluralisme et donc de la nature de la démocratie américaine a conduit à une polarisation plus forte autour des deux grands partis démocrate et républicain. Les présidences de la période récente : Ronald Reagan (1980-1988), George Bush père (1988-1992), Bill Clinton (1992-2000), George Bush fils (2000-2008) et Barack Obama (depuis son élection en novembre 2008) ont connu ainsi été le théâtre d’affrontements d’une virulence inédite autour notamment des « valeurs » culturelles et sociales (Culture Wars) : le rôle de la puissance publique, les questions de mœurs et de comportement sexuel, la peine de mort, le port d’arme ou encore les questions liées à la vie (avortement, euthanasie, cellules souches…). Le Président Obama a d’ailleurs fait campagne en 2008 sur le thème de l’unité plutôt que de la division sans toutefois pouvoir, une fois élu, réaliser une telle unité sur les projets qu’il a défendus, en particulier celui de la réforme de l’assurance-maladie. Cette évolution soulève d’importantes interrogations sur le devenir même de la démocratie américaine confrontée à une série de problèmes structurels de légitimité, de représentativité et d’efficacité qui évoquent les limites et les dangers signalés par Tocqueville il y a presque deux siècles.

Ainsi dans le récent débat sur l’assurance-maladie, la question de la légitimité démocratique a-t-elle, de nouveau, été posée à propos du poids des groupes de pression et d’intérêt (lobbies) dans la démocratie américaine. Le Centre for Responsive Politics a calculé que les seuls lobbies officiellement enregistrés comme tels avaient dépensé 3,5 milliards de dollars en 2009, un record dû notamment au débat sur la santé – l’ensemble des dépenses de lobbying, toutes organisations confondues, à Washington serait proche de 10 milliards de dollars. Cette question se pose également au regard d’autres aspects de la démocratie américaine. L’issue controversée du scrutin présidentiel de 2000 à la suite du fameux épisode de recomptage des voix en Floride a montré les faiblesses de l’organisation matérielle du vote et l’inégalité d’accès au scrutin : machines à voter de piètre qualité, procédures d’organisation du scrutin et de contestation des résultats opaques, fraudes électorales, etc. En termes de représentativité, là aussi la démocratie américaine reste lestée d’importants défauts. Ainsi, par exemple, si la longue marche des Noirs pour les droits civiques a longtemps été le point de fixation d’une promesse démocratique non réalisée, on doit aujourd’hui constater que la représentation des minorités ethno-raciales passe essentiellement par un découpage électoral qui fige de nombreuses circonscriptions et districts (des candidats issus des minorités pour les minorités et des candidats blancs pour les « Blancs ») en les privant de toute compétition électorale ouverte entre les deux partis notamment. Seules les primaires intrapartisanes autorisent un choix, par définition limité, à l’électeur.

C’est toutefois l’efficacité de la démocratie américaine qui a été le plus souvent mise en cause ces dernières années alors même que cette notion a précisément servi de justification aux nombreux arrangements avec les principes de légitimité et de représentativité. La question de la démocratie directe en est un bon exemple. Elle était crainte par les Pères Fondateurs, notamment Madison, qui lui préféraient le gouvernement représentatif conformément à l’enseignement de l’histoire antique (la république romaine avait vécu plus longtemps que la démocratie athénienne…). Or l’expansion territoriale américaine au XIXe siècle en même temps que l’insatisfaction grandissante face à la confiscation des pouvoirs par les représentants des lobbies économiques et des intérêts particuliers a conduit le mouvement progressiste à la fin du XIXe siècle à promouvoir l’idée de démocratie directe sur la base du référendum d’initiative populaire, à l’image de la pratique suisse. En 1898, le Dakota du Sud devint le premier état à l’adopter suivi de plusieurs autres dont la Californie en 1911. Il s’agissait de pallier les « écarts » – corruption notamment – des institutions représentatives. Mais la montée en puissance des mouvements conservateurs anti-impôts en Californie en particulier – en 1978, les Californiens adoptent par référendum la « proposition 13 » qui requiert une supermajorité législative pour le vote de toute augmentation d’impôt alors que dans le même temps tout un ensemble de référendums engageant de nouvelles dépenses sont régulièrement votés conduisant cet Etat au bord de la faillite – a transformé ce contre-pouvoir en véritable pouvoir concurrent des législatures d’Etat. Les initiatives sont lancées par des organisations civiques ou des lobbies agissant pour des intérêts privés. Même les gouverneurs utilisent à leur profit cette pratique pour contourner les législatures lorsqu’il y a blocage. Si bien qu’aujourd’hui, on considère largement aux Etats-Unis que ce genre de pratiques est au service de ces intérêts particuliers qu’elles devaient initialement combattre.

Autre problème d’efficacité, celui de la difficulté d’une majorité pourtant conséquente – celle des Démocrates qui détiennent la Présidence et les deux chambres du Congrès depuis 2008 – à faire aboutir leurs projets, au premier rang desquels celui de l’assurance-maladie. Les Pères Fondateurs ont en effet organisé les institutions de telle manière que le pays ne subisse pas la « tyrannie de la majorité » selon la célèbre formule de Madison reprise par Tocqueville : séparation et l’équilibre des pouvoirs ; composition du Sénat (deux sénateurs par Etat sans considération du nombre d’habitants) ; possibilité pour tout sénateur de bloquer un projet de loi avec lequel il n’est pas d’accord simplement en prenant la parole sans s’arrêter pendant un débat (ce que l’on nomme filibustering)… Or aujourd’hui, en raison de la Standing Rule XXII adoptée en 1917, 41 sénateurs peuvent bloquer n’importe quel projet de loi – il faut une « super majorité » de 60 voix pour empêcher l’obstruction. Et s’ils viennent des Etats les moins peuplés des Etats-Unis, cela veut dire que seulement 10% de la population américaine peut empêcher une loi d’être adoptée. Les institutions américaines poussent donc au gouvernement par consensus (que l’on appelle bipartisan), où, schématiquement, les deux camps doivent s’entendre pour faire avancer les projets-clefs. C’est précisément ce genre de consensus qui est devenu beaucoup plus difficile à obtenir en raison de la polarisation entre les deux camps et la division radicale sur les grands sujets de société notamment, comme on l’a souligné plus haut. C’est là le Nœud gordien du fonctionnement de la démocratie américaine : les institutions inventées au XVIIIe siècle par les Pères Fondateurs qui en protègent le sens profond et l’originalité sont aussi celles qui l’empêchent de fonctionner dès lors que les enjeux divisent trop profondément le peuple et les partis qui le représentent.

Notes

[1] G. Wood, “Democracy and the American Revolution” in Democracy. The Unfinished Journey (508 av. J.-C. – 1993), Oxford, Oxford University Press, 1992, p. 91.

[2] De la démocratie en Amérique, vol. I, Ière partie, chapitre 3, p. 95 (citations dans l’édition d’André Jardin, Paris, Gallimard, 1986 [1835]).

[3] Ibid., vol. II, IIe partie, chapitre 3, p. 147.

[4] Voir la célèbre classification des régimes d’Aristote dans Les Politiques (vers 330 av. J.C.), Livre III, 7, 1279a.

[5] James Madison, « Fédéraliste n° 10 » in Alexander Hamilton, John Jay et James Madison, Le Fédéraliste, tr.fr., Paris, LGDJ, 1957 (rééd. Economica, 1987), p. 67-69. Les Federalist Papers (Le Fédéraliste) est un recueil d’articles publiés dans les journaux new-yorkais en 1788 en faveur de la ratification du texte voté par la Convention de Philadelphie de 1787. Ils ont été rédigés par trois des Pères Fondateurs, défenseurs du point de vue « fédéraliste ». Ce texte est devenu un classique qui livre l’esprit d’une constitution dont la lettre est particulièrement succincte. Voir pour une analyse de ce texte : L. Bouvet et T. Chopin, Le Fédéraliste. La démocratie apprivoisée, Paris, Michalon, 1997.

[6] De la démocratie en Amérique, vol. Ier, introduction, p. 43.

–

Texte à paraître sous une forme légèrement modifiée comme chapitre d’un ouvrage général sur les Etats-Unis aux Editions Sciences Humaines.

–

Classé dans :Etats-Unis