Des chantiers écrasés de chaleur de l’Afrique du Sud aux allées sombres du quartier du Bowery à New York, Lionel Rogosin a été l’un des pionniers du film documentaire indépendant américain. Doté d’un courage indéniable, filmant souvent sans aucune autorisation officielle et assisté d’une équipe très réduite, ses films ont su capter, à l’instar de ceux de son contemporain Jean Rouch, l’esprit, l’absurdité, la dureté d’époques particulières sans jamais tomber dans le voyeurisme. A l’occasion de la nouvelle sortie en salle de deux de ses films les plus emblématiques, Come Back Africa et On the Bowery, KUB3 vous propose d’en savoir plus sur ce grand monsieur.

Des enfants soufflent dans des penny whistles, ces flûtes à deux sous bricolées, et accompagnent de leurs sifflements joyeux un jeune Noir à l’air concentré, une vieille guitare en bandoulière qui reprend Teddy Bear d’Elvis Presley. Autour d’eux s’attroupent des badauds, flics baraqués à la mine sérieuse, ados blancs de bonne famille aux cheveux gominés, vieux noirs au sourire franc, côte-à-côte sur un large trottoir poussiéreux de Sophiatown, Afrique du Sud. Nous sommes en 1959 et Lionel Rogosin, jeune réalisateur américain, capture dans un rare moment de grâce une scène de rue joyeuse, dans une ville sévère, soumise depuis 1948 à l’Apartheid.

Car Come Back Africa, c’est d’abord ça : un des premiers films documentaires jamais tourné, sans autorisation ni visa de la part d’une administration soucieuse de son image, inspirée de l’expérience néo réaliste italienne (pensons à Rome Ville Ouverte de Rossellini, tournée quelques semaines seulement après la fin de la guerre, malgré la pénurie de pellicule, dans une situation sociale tendue).

Rogosin filme les pérégrinations de Zacharie (le prophète, celui qui personnifie la mémoire de Dieu en hébreu), l’éternel étranger à la recherche d’un travail dans la ville-pieuvre de Johannesburg. Mineur, domestique, apprenti garagiste, commis de cuisine… Chaque nouveau métier est l’occasion pour Rogosin de montrer une nouvelle facette du racisme tranquillement installé de l’époque. Un racisme d’autant plus perfide qu’il est devenu bureaucratique, avec l’exigence d’un permis de travail pour les niggers, et les clichés qui émaillent les rapides entretiens d’embauche, servis à l’envi par des employeurs trop heureux de trouver de la main d’œuvre aussi docile.

Mais n’allez pas croire à un quelconque misérabilisme de la part de Rogosin : Zacharie et ses compagnons d’infortune sont de véritables Pieds Nickelés, faisant des tours du centre ville dans les belles voitures américaines données en révision au garage où ils travaillent, sifflant le whisky caché sous les piles de pulls des ménages blancs où ils sont employés, barbotant la bouffe dans les restaurants.

Le titre, Come Back Africa, est mystérieux. S’agit-il de retrouver une identité, de quitter l’aliénation du travail et de l’apartheid et de la domination blanche ? On pense au magnifique texte de Jean Genet :

« Tu es là, Afrique aux reins cambrés, à la cuisse oblongue ? Afrique boudeuse, Afrique travaillée dans le feu, dans le fer, Afrique aux millions d’esclaves joyeux, Afrique déportée, continent à la dérive, tu es là ? Lentement vous vous évanouissez, vous reculez dans le passé, les récits de naufragés, les musées coloniaux, les travaux des savants, mais je vous appelle ce soir pour assister à une fête secrète. C’est un bloc de nuit, compact et méchant, qui retient son souffle, mais non son odeur, vous êtes là ? Ne quittez pas la scène sans mon ordre. Que les spectateurs vous hypnotisent. Tout à l’heure nous descendrons parmi eux… ». (Les Nègres)

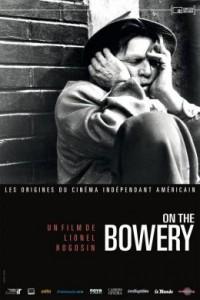

Dans On the Bowery, filmé trois ans plus tôt, en 1956, Rogosin s’attache à filmer la pauvreté du quartier du Bowery. Les temps ont bien sûr changé à New York, mais à l’époque ce coin était l’équivalent du Châtelet au Moyen Âge : un quartier d’une grande pauvreté parsemé de taudis minables, fréquenté par nombre de sans abris et dont Herbert Huncke, le voyou écrivain de la Beat Generation, nous a laissé le plus vif témoignage.

Ray, cheminot vagabond, se perd dans le Bowery. Il tombe sur une bande d’alcooliques, et se fait voler sa valise au matin, après une nuit bien arrosée. Sa dérive n’en sera que plus triste. Comme le personnage de Zacharie à Johannesburg, Rogosin filme ici un homme seul, petit à petit broyé par la ville-pieuvre. Le repos et la cachette n’existent pas, tout est ici chausse trappe et piège, comme dans les décors biscornus, pleins d’ombres et de mystères, de l’expressionnisme allemand des années 1920.

Deux films-clés à redécouvrir, qui ont pour nous ouvert la voie au cinéma-vérité des années 60 et à son chef d’œuvre, Don’t Look Back, filmant à l’épaule la tournée anglaise de Bob Dylan en 1965.

Pour l’anecdote, rappelons que Lionel Rogosin ouvrit en 1960 un cinéma dans Greenwich Village, le quartier bohème de New York, qu’il appela Bleecker St. Cinéma et qui fut l’un des premiers à passer les films de la Nouvelle Vague française. Jean Luc Godard, recevant des mains d’un groupe de critiques américains un prix pour son œuvre dans les années 1990, eu cette jubilatoire - et révélatrice - pique : « donnez le plutôt à Bleecker Street cinéma ».

Come Back Africa et On the Bowery, ressortis en salle le 21 avril 2010

Crédits photos : © Carlotta Films