J’ai trouvé cette expression dans un article du Monde récemment, c’est une locution latine qui se traduit comme on l’entend (presque) : « dieu issu de la machine ». D’origine théâtrale, se dit « au sujet d’une personne qui arrive, d’une façon impromptue, à la fin de la pièce et par qui le dénouement s’effectue. » (wikipédia)

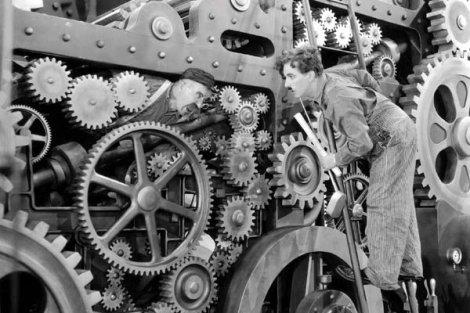

Ce dieu là moi il me fait penser révolution industrielle, Chaplin et les temps modernes. La machine qui vient libérer l’homme de la pénibilité du travail, et qui finit par l’abrutir… Questionnons le sens de cette affirmation aujourd’hui. Quelle valeur et quelle place notre société accorde-t-elle au travail ?

Tout d’abord, on se rend bien compte que les cadences infernales, cela existe encore. Sous ses formes « classiques » ainsi que sous des formes beaucoup plus vicieuses, qui participent à un état de mal-être. La vague de suicide à France Télécom a encore récemment remis sur le devant de la scène les nombreuses questions que suscitent la gestion moderne et ses impératifs. Quelques uns de ses termes de référence sont d’ailleurs très évocateurs: gestion en JAT (« juste-à-temps »), hyper-flexibilité, multi-tasking…

Nul besoin non plus de crier au loup, je ne remet pas en cause toutes les méthodes de gestion de l’entreprise, qui permettent bien souvent d’accroître leur efficacité à créer de l’emploi, produire, innover… Mais il me semble nécessaire de réaffirmer la place primordiale de leur dimension humaine.

Il faut se rappeler que ceux qui souffrent le plus sont souvent aussi ceux qui ne sont pas ou plus en position de réellement se faire entendre. L’avènement de la société de services, qui compte pour 3/4 des emplois en France aujourd’hui, va renforcer ce constat en générant deux effets secondaires. Elle va disperser géographiquement les individus (qui ne sont plus regroupés sous le toit d’une même usine), ainsi que dans leur fonction sociale (on ne se reconnaît plus dans le métier du voisin). On assiste ainsi au délitement du sentiment d’appartenance à un groupe, qui va de pair avec la chute des taux de syndicalisation.

Deuxième remarque : d’un point de vue strictement économique, il n’est pas aberrant de se poser la question de « la fin du travail », à la manière de Jeremy Rifkin. Celui-ci envisage que la « nouvelle économie », celle qui s’appuie sur l’informatique, ne soit plus capable de créer suffisamment d’emplois productifs à long terme. Peu importe en fait que l’on accepte son analyse, le maintien d’un taux de chômage élevé pendant plusieurs décennies suffit à crédibiliser le questionnement.

Alors, pourrait-on organiser la vie en société sans travail ?

Non, on ne peut se cantonner à considérer le travail uniquement à travers le prisme de notre civilisation consumériste. Celle-ci évolue ; faisons-là évoluer ! Le travail, qu’il soit productif ou pas, est un facteur essentiel d’épanouissement de chacun : il rythme nos vies (y compris par rapport au hors-travail, le loisir), leur donne un sens en inscrivant un projet dans un collectif.

Si l’on considère que la cohésion d’une société vaut plus que l’enrichissement maximal potentiel de ses individualités, il suffit d’effectuer un déplacement de nos priorités du mieux-avoir vers le mieux-être pour créer du travail en quantités suffisantes. On libère en effet la place pour une économie plurielle, qui « produit » du « capital social » en se fixant des objectifs de services à la collectivité plutôt que de profit. Le travail est au centre de ce dispositif social et solidaire.

On fait d’une pierre deux coups en mettant à contribution les individus qui n’ont pas leur place dans le système productiviste actuel – bien souvent malgré eux –, vers la construction d’une société plus harmonieuse. Avant tout plus humaine.

C’est l’immense espoir du deus ex machina : l’homme est libéré de la contrainte aliénante du travail pour en faire un créateur de sens.