« Chronique d’une débâcle annoncée » ... Voilà encore comment l’on raconte, en son soixante-cinquième anniversaire, la défaite de 1940. Il semble donc définitivement admis que la France a été vaincue non par la Blitzkrieg allemande mais par l’esprit d’abandon que les historiens vont chercher, qui dans les lois du Front populaire, qui dans la dénatalité, qui dans le cynisme intellectuel ou la faillite du régime parlementaire. Mais en entrant dès l’été 1940 dans le petit jeu des interprétations ontologiques qui varient selon la chapelle à laquelle on est rattachée, les Français s’interdisent de voir la Bataille de France, entièrement masquée par l’imagerie d’Epinal d’une filmographie surabondante, et enseignée tout à la fois comme un cataclysme et comme un non-événement. Curieuse contradiction, puisque l’impact et les conséquences que l’on sait tiennent précisément au fait que son issue était imprévisible à ses contemporains.

Car « les Français auraient pu assez facilement trouver à leur déroute militaire des explications par les circonstances. C’est le contraire qui s’est produit : tout le monde ou presque a choisi de rapporter la défaite à des causes fondamentales, d’y voir une justice immanente, une évaluation objective, irrécusable et exhaustive de l’état du pays (1). » Or cette thèse de la punition, qui fut celle de Vichy et celle de Roosevelt, est toujours la thèse dominante malgré les réévaluations récentes qui nous viennent, encore une fois comme souvent sur cette période, des historiens étrangers (2). Car rien n’était simple, et la première question à résoudre, et à laquelle on ramène encore les causes de la défaite, fut bien entendu celle des chars.

La querelle des chars

On sait que l’idée de l’arme blindée, traitée par divers auteurs au cours des années vingt et trente, a buté sur l’opuscule du colonel Charles de Gaulle, Vers l’armée de métier, publié en 1934. Or il ne faut pas perdre de vue que l’apparition du char représentait une véritable révolution : « Instrument de combat par excellence, et exclusivement tel, comment sa technique, ses capacités pouvaient-elles s’évaluer autrement que par un effort de prospective (3) ? » Peut-on réduire la guerre au char ? Dans un contexte où ce qu’on appelait l’anticipation marquait tous les esprits, chez des civils et des militaires élevés à Jules Verne puis H.G. Wells, c’est bien ainsi que le débat est posé. « On a beau vivre au siècle de la vitesse, un empire ne peut se conquérir avec des panzerdivisionen », écrit encore La Croix le 29 mai 1940, alors que le piège de Dunkerque s’est refermé.

Un char est un équilibre insatisfaisant entre plusieurs paramètres : blindage, canon, vitesse et autonomie, le char réussi est le moins mauvais compromis. Or à cette date, le moteur ne peut supporter le poids d’un blindage utile tout en donnant au char la même vélocité que la cavalerie. Pourtant, c’est bien le moteur qui est l’élément novateur : « Dans un char, le moteur est une arme tout autant que le canon » (Heinz Guderian). D’où l’arbitrage fait par les Allemands en faveur de la vitesse, sacrifiant l’armement et le blindage, car « ils commencèrent par développer une tactique des chars et seulement ensuite, la technologie correspondante (4). »

Cette tactique remonte à 1918, lorsque Ludendorff comprend la vanité d’une stratégie de rupture générale ; il cherche alors une victoire rapide et le démembrement plutôt que la destruction de l’adversaire. D’où une méthode proche de celle utilisée en mai 1940 : courte préparation d’artillerie et envoi simultané des troupes d’assaut (Stosstruppen) dans les points faibles, avec contournement des zones d’appui solides dont la réduction est confiée aux troupes de seconde vague, l’accent étant mis sur l’initiative et la flexibilité. « Nos lignes en échelon ne sont pas tournées. Mais elles ne sont pas continues, l’Allemand s’infiltre. L’infiltration est son fort. Il a l’œil. A la moindre fissure, il se glisse, il en a l’habitude : campagnes de Serbie, de Russie, de Roumanie (5). » Car tout ceci est parfaitement connu et compris dès cette date, cette tactique d’infiltration étant alors baptisée du nom du général von Hutier qui l’a employée une toute première fois le 1er septembre 1917 à Riga, et elle sera dupliquée de nouveau contre les Italiens à Caporetto avec le terrifiant succès que l’on sait. Ce sont d’ailleurs les Français qui en ont esquissé les fondements dès 1904 avec les généraux Négrier et Kessler puis, après les échecs de 1914 de la stratégie offensive prônée par le commandant de Grandmaison, en 1915 avec le capitaine André Laffargue.

L’apparition des blindés invalide-t-il cette théorie, si ceux-ci s’avèrent capables de percer un front solidement tenu ? Guderian lui-même le pense un moment, partageant l’erreur du général Estienne, du colonel de Gaulle, et du général autrichien von Eimannsberger qui publie lui-aussi en 1934 Der KampfwagenKrieg. Mais les Allemands ne s’y essaieront que rarement, et Guderian admettra que l’infanterie, dès lors qu’elle utilise à bon escient ses capacités de feu défensif et les avantages que lui offre le terrain, peut tenir contre des chars livrés à eux-mêmes qui ne peuvent briser cette résistance (6). C’est très exactement l’objection répétée à Charles de Gaulle : il en percevra toute la pertinence à la tête de sa 4e DCR, devant la poche d’Abbeville qu’il tentera dramatiquement de réduire fin mai 1940.

« Taper dans du mou »

Marc Bloch l’avait bien vu (7) : les blindés ne sont jamais aussi efficaces que lorsqu’ils se faufilent là où il n’y a déjà rien ni personne. « Entre 1919 et 1939, une révolution militaire s’était produite. La tactique d’infanterie, développant le procédé d’infiltration, s’était assouplie. Selon les expressions mêmes qu’employaient les officiers de la Reichswehr, la notion de front disparaît et l’on parle désormais d’ubiquité du front, d’ordre dispersé, de la tactique des missions spéciales. Cette évolution donne un rôle essentiel à l’individu, ou au tout petit groupe, hautement spécialisé, supérieurement entraîné, agissant de sa propre initiative (8). » Ainsi, dès la fin de la première guerre, « les ingrédients essentiels de la Blitzkrieg étaient déjà présents sur le champ de bataille. Les Allemands avaient apporté l’art de l’infiltration et de l’action de choc, les Alliés avaient introduit le char (9). » De là le hiatus ; les Allemands ont la bonne stratégie et il leur manque le char mais surtout, dira Ludendorff, le camion équipé de bandages pneumatiques, pour que les premières expériences de 1918 soient efficientes ; et les Français, c’est l’inverse.

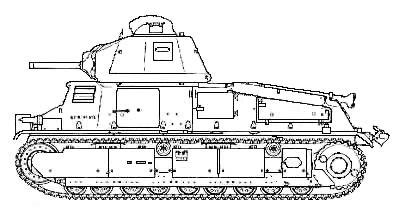

Car ceux-ci, qui ont inventé l’instrument avec le Renault FT-17, constatent qu’il est lent, et même lorsque les progrès techniques auront enfin donné aux chars la vitesse qui leur manque en 1918, ils hésiteront tout autant sur la possibilité du percement d’un front par des chars de rupture que sur l’exploitation et la poursuite par des chars de cavalerie. Et se dotent de deux types d’engins (malgré les tentatives de chars « duals ») et de deux types de divisions : les Divisions Cuirassées de Réserve et les Divisions Légères Mécanisées. Les Allemands, eux, ont tranché en faveur des seconds. Et le stupéfiant de l’affaire, c’est que c’est la France qui créera dès 1935 l’instrument adéquat avec le Somua S-35, rapide mais suffisamment blindé et bien armé, et la DLM à laquelle il était destiné (10).

Ainsi, alors que les panzerdivisionen constituent l’instrument bricolé d’une tactique éprouvée, elles sont vues en France comme le progrès bien illusoire d’une nouvelle modernité encore à venir, modernité que l’on croit d’ailleurs davantage trouver dans le mythe d’anticipation de la guerre aérienne, que Wells, puis Douhet ont popularisé, et qui marque la littérature et le cinéma de cette époque. Le char paraît donc, paradoxalement, désuet dans les années trente, c’est l’arme de 1918 et elle n’offre pas les mêmes possibilités que l’avion, et surtout n’exerce pas la même fascination. En attendant, l’état-major, qui ne démord pas de ce qu’il croît être le paradigme incontournable de la guerre de masse, ne comprend pas que le moteur va en fait permettre de revenir en arrière, à la guerre napoléonienne.

L’erreur du colonel de Gaulle

Ou plutôt il le comprend trop bien, car ce n’est pas le char qui pose le plus de problème, c’est l’idée qu’un tel instrument va ressusciter la surprise tactique qui met à bas la grande stratégie, que va renaître l’événement qui s’alimente sans cesse de sa propre dynamique, l’initiative individuelle et intuitive qui détruit tous les schémas théoriques, tous les plans d’état-major, toutes les matrices de prise de décision, et piétiner ce beau jardin à la française qu’on entretient dans les écoles de guerre. C’est bien une philosophie de l’action qui inquiète, « une éthique de l’inadvertance, une morale de l’inattendu, par quoi le camp le plus assuré de la domination est condamné à voir toujours la défaite surgir là où il s’y attend le moins (11). » Or dans ce retour à l’art de la guerre, qui « consiste à faire naître l’occasion et à inventer le prétexte », disait Napoléon, les technocrates et les planificateurs, qui s’imaginent détenir une science exacte et pouvoir économiser la guerre, n’auront plus d’autre place que celle d’exécutants. Les projets du colonel de Gaulle sont donc vécus comme une agression, comme les junkers de l’OKH voient dans le lobbying de Guderian rien de moins qu’une tentative de dépossession de leur pouvoir de logiciens.

Mais Charles de Gaulle voit bien toute l’ambivalence de cette machinisation : il n’est pas seulement un théoricien de la guerre blindée, il est également un penseur de la machine et des dérives totalitaires qu’elle engendre. La guerre machinisée risque d’entraîner les belligérants dans une montée incontrôlable aux extrêmes, sans autre objectif que l’anéantissement de l’adversaire, sans limite dans les moyens employés, la machine, insensible aux frictions et sans état d’âme face à la mort, imposant son rythme au soldat, au diplomate, à l’industriel, et même à l’intellectuel. De Gaulle est sur la même ligne que Bernanos, concernant le monde des machines. La guerre totale n’est plus une guerre mais la fin de toute pensée. C’est précisément cette part de régression qui séduira le nazisme. Or, tout en cherchant à la conjurer, de Gaulle peut donner l’impression de l’anticiper, lui qui a pourtant bien compris que le nazisme, loin d’être l’élan vital bergsonien qu’y voient les éternels laudateurs de la force, n’est qu’un principe de mort. Et il ne faut pas négliger le fait que ses détracteurs, nourris aux mêmes lectures que lui et qui font un blocage psychologique sur le symbole que représente le panzer gris frappé de la balkenkreuz, partagent souvent les mêmes préventions mais que, tels des autruches, ils cherchent à éviter la catastrophe en refusant même de l’envisager.

Et l’idée qu’une des garanties sera que la guerre reste l’affaire des citoyens et non des machines, conduit au refus de la professionnalisation d’un corps blindé de 100.000 hommes. « Niet ! » pour une armée de métier tout comme pour une armée à deux vitesses, va répondre Maxime Weygand : « Niet ! », répondent également tous ceux qui, à gauche ou à droite, fantasment sur le boulangisme, car ce serait forger l’instrument du coup d’Etat permanent. Mais au final, si l’on fait la liste de ces objections contradictoires, rien d’insurmontable. Pourtant, on le sait, ça coince. C’est Léon Blum, qui en cinq ans passa de l’opposition résolue au ralliement complet tout en regrettant que de Gaulle n’ait pas pris les précautions utiles pour éviter toute « confusion redoutable (12) », qui avait mis le doigt sur le vrai problème de la rhétorique gaullienne, qui posait et poserait encore problème aujourd’hui : un projet de guerre préventive.

Le « scandale » de la guerre préventive

On ne discutera pas ici du concept général parce qu’il ne s’agit pas exactement de cela chez de Gaulle, et qu’il est inexact d’écrire que « la décision gaullienne de se tenir dans la permanente virtualité d’un état de guerre tranche par son originalité, elle s’oppose à l’horizon de la Der des der qui barre les réflexions des élites du XXe siècle (13) ». C’est réduire abusivement la pensée gaullienne de jeu de pouvoir et de rapport de force à la seule confrontation armée, c’est surtout oublier que c’est une position purement contingente qu’adopte de Gaulle : s’il s’insurge contre une Fin de l’Histoire trop précoce (14), c’est qu’il a compris que de l’autre côté du Rhin vociférait un pouvoir dictatorial en train de convertir une grande nation industrielle au projet criminel de faire régner la terreur, et qu’ainsi ce barbare, qui proclamait sa volonté de mettre fin à toute trace de civilisation, détenait les moyens de mettre son projet à exécution.

Même si la guerre préventive se justifia sans aucun doute à ce moment unique et non reproductible de l’Histoire, le scandale fut grand à l’époque : « l’intervention préventive » prônée par Vers l’armée de métier était induite par cet « instrument de manœuvre préventif et répressif » qu’était l’armée blindée, et c’est ce que Léon Blum a immédiatement discerné. Et c’est logique : la meilleure manière de créer la surprise, c’est d’attaquer le premier. Cette prise de gage préventive, cette défense en avant qui se doit d’être aussi brusque que le sera l’agression qu’elle tente de prévenir, cette impérieuse nécessité de la première frappe, le colonel de Gaulle la tempère pourtant lors de son entretien de 1936 avec le nouveau Président du conseil, la présentant alors comme une réponse à la marche des Allemands sur le Danube ou la Vistule. Mais Blum se souvient-il que son interlocuteur prônait la violation de la neutralité helvétique par le passage en force des cantons suisses frontaliers de la France (« Que Lyon soit menacé à travers le territoire suisse, sa protection est à Genève (15) ») ?

Tout le refus de suivre de Gaulle est là : adopter le principe d’un corps blindé, c’est modifier la politique étrangère de la France. La querelle des chars – « ma » querelle, disait-il – est indissociable de l’objectif politique. Aussi lorsque l’état-major « chipote » sur l’armée mécanisée au motif que la France n’a aucune volonté expansionniste, il dit peut-être une bêtise, mais une bêtise logique. Si les Allemands ont des divisions blindées, c’est normal, ils veulent leur revanche, mais la France n’étant pas dans la même posture, elle n’a pas besoin de cette arme d’agression.

Et Léon Blum reflète l’opinion générale lorsqu’il déclare à la tribune de la Chambre des députés le 15 mars 1935 qu’un tel instrument militaire se prêterait à des « entreprises stratégiques », en réponse à Paul Reynaud qui tente de vendre le projet comme « l’armée de la SDN », idée qui provoque d’ailleurs l’approbation du leader socialiste de son banc de député : « Sur ce point, il a raison ! ». Car, expliquera-t-il par la suite, « l’armée telle que l’avait conçue le colonel de Gaulle, ces divisions rapides, irrésistibles, invulnérables, toujours prêtes à se frayer une voie au-delà des frontières comme une escadre cuirassée prend la mer, constituait par excellence l’instrument efficace de la sécurité collective (16). » Mais toute la dialectique du monde n’empêchera jamais que l’agresseur est toujours tenu responsable d’une guerre.

La mauvaise réputation

Cette mauvaise réputation, c’est celle de la défensive, sur le compte de laquelle les Français mettent toujours la responsabilité de la défaite. Or ce n’est pas elle, défendue de Clausewitz à Aron, qui fait problème, étant la posture naturelle des nations qui entendent pérenniser leur puissance en évitant tout accident. Jaurès la défendait, stigmatisant l’offensive comme la réaction compulsive de ceux qui ne savent pas quoi faire d’autre, mais bien avant lui le duc de Rohan, quoique fervent partisan de l’offensive, n’en concédait pas mois que la position d’attente en camp retranché « empêche l’ennemi de vous contraindre à vous combattre que quand il vous plaît. » L’essentiel étant toujours « de ne combattre que quand on veut », puisque comme l’écrivait Xenophon, « l’art de la guerre n’est en définitive que l’art de garder sa liberté ». Non, ce qui pose problème dans l’entre-deux guerres, c’est l’idée que l’accroissement spectaculaire de la puissance de feu a définitivement enterré la guerre de mouvement au profit du front continu. C’est devenu à partir de 1918 un dogme. Lorsque le général Estienne écrit à Philippe Pétain en date du 3 avril 1922, qu’il serait déraisonnable d’envisager une guerre dans la forme connue pendant les quatre années du conflit, le récipiendaire annote : « Le général Estienne s’avance beaucoup en affirmant que nous ne connaîtrons plus la guerre de position. » Et il s’y tiendra encore en 1939 dans la fameuse préface de l’ouvrage du général Chauvineau titré Une invasion est-elle encore possible ? : « On perçoit encore certaines tendances à reprendre la doctrine de la guerre de mouvement… L’expérience de la guerre a été payée trop cher pour qu’on puisse revenir aux anciens errements... Le front continu est à la fois fondé sur les leçons de l’Histoire et sur les propriétés techniques des armes et des fortifications... (Il) n’est pas un accident passager dont on peut se débarrasser comme d’une habitude néfaste. »

Or cette stratégie de la primauté du feu n’est que l’overwhelming force adoptée par les Etats-Unis dès le Field Service Regulation de 1924 (document qui n’est qu’une simple traduction des instructions du général Pétain de 1917) qui sert toujours de paravent à la foi, héritée des années vingt et trente comme ne cessent de s’en alarmer nombre d’observateurs militaires de part et d’autre de l’Atlantique, que toute guerre peut être conduite donc gagnée, comme si la démonstration de puissance valait victoire sans que l’on ait à « jeter les dés ». La France, en avance sur les autres puissances militaires de ce point de vue, ne croit plus, à l’heure de la planification industrielle et des prémices du management, à la guerre improvisée. L’erreur, qui fonde les critiques actuelles sur l’inadaptation des armées occidentales à la « guerre asymétrique », est donc ancienne. Erreur, parce qu’il y a surtout des contingences plus fortes que ces anticipations, et s’il est « un lieu commun de dire que la guerre aujourd’hui terminée – ou qui paraît l’être – fut une guerre des peuples, et non plus seulement une guerre d’armée,... cette forme nouvelle de guerre n’en a pas changé l’essence (17). »

Mais côté allemand, que dit-on, alors que de Gaulle rompt des lances avec les vieilles peaux de l’état-major et de l’Ecole de guerre ? Exactement la même chose. Frieser commence son ouvrage sur le « faux-mythe » de la Blitzkrieg (voir note 2) par ce qui pourrait lui tenir lieu de conclusion, et cite les rapports des états-majors allemands à la veille de la guerre, tous unanimes dans la lignée de Ludendorff, et de son ouvrage qui fait alors grand bruit sur La guerre totale : on ne gagne pas une guerre en remportant des batailles, et c’est la puissance seule qui compte. Or qu’elle soit économique, humaine, industrielle, financière, commerciale, coloniale, énergétique, celle-ci est du côté des démocraties impériales adossées à leurs flottes, leurs empires, leur or et aux usines américaines. Elles vaincront parce que effectivement elles sont les plus fortes. Inutile donc de rejouer les Cent-Jours, avertissent les généraux : l’Allemagne a définitivement échoué en 1918, elle sait déjà comment cela se terminera et il ne peut en être autrement. Elle peut toujours gagner une bataille, puis une autre, puis une autre encore, elle finira inéluctablement par perdre la guerre. Le général de Gaulle ne dira finalement pas autre chose le 18 juin 1940.

La décision de l’arme blindée

Rien n’était donc simple et rien ne l’est encore, puisqu’il faut trancher entre des hypothèses tout à la fois critiquables et pertinentes, que seul un avenir improbable pourrait valider. Et les démocraties prennent très vite conscience qu’elles se trouvent là démunies et, pour dire le mot, en état de relative infériorité sur les dictatures ; car alors que les réticences et les résistances y sont aussi importantes, la décision y est prise par un seul homme qui l’impose au nom du Führerprinzip.

Il ne faut pas croire en effet que Guderian soit plus écouté que de Gaulle : « Les généraux allemands sont diablement retardataires en 1939. On sait aujourd’hui qu’ils ne croyaient pas plus aux chars que les nôtres, ni ne consacrent leurs pensées à la future guerre motorisée. La lutte que mène Guderian contre les culottes de peau de la vieille école serait une lutte désespérée si Hitler ne lui accordait un appui immédiat total (18). » Décision arbitraire du dictateur mais qui n’explique pas tout. Car « comment ne pas être frappé par le ton et l’ampleur du débat entre généraux allemands, attitude inimaginable chez les chefs militaires français, domestiqués d’une part par la rémanence des conflits politiques du début du siècle, d’autre part par la prépondérance des schémas d’école (19) ? » Etrange retournement, où c’est un Etat totalitaire qui bouillonne d’idées et où la décision se fait, et des régimes parlementaires qui s’assoupissent dans le conformisme et la peur de risquer un pari sur l’avenir et l’incertain. Charles de Gaulle pensa trouver dans le Front Populaire la réponse républicaine aux fascismes : « Dans le grand trouble qui agitait (en 1936) la nation et que la politique encadrait dans une combinaison électorale et parlementaire intitulée : Front populaire, il y avait, me semblait-il, l’élément psychologique qui permettait de rompre avec la passivité. Il n’était pas inconcevable qu’en présence du national-socialisme triomphant à Berlin, du fascisme régnant à Rome, du phalangisme approchant de Madrid, la République française voulût, tout à la fois, transformer sa structure sociale et réformer sa force militaire… Mais l’élan s’enlisait vite dans la vase parlementaire (20). »

Ce n’est pourtant pas la démocratie représentative qui échoue, ce sont ses dysfonctionnements qui bloquent le jeu normal des institutions, c’est sa captation par une classe politique qui confisque et bloque les mécanismes de responsabilité. Le suffrage universel n’y jouant plus son rôle sélectif, le meilleur qu’on ait inventé à ce jour, en plaçant the right men at the right place avec mandat de décider, l’essence du pouvoir politique, qui est ce mystère de la décision, est oublié alors que, écrit Marc Bloch, la Convention Nationale, ce parangon du régime d’assemblée, eut fait d’un de Gaulle son général en chef (21). Et il ne suffit pas pour cela de gouverner par décret-loi. C’est « ce problème de l’autorité dont on parle toujours et qui est bien plutôt, pour employer le terme propre, le problème de la décision », constatait amèrement Léon Blum à la Chambre des députés le 17 mars 1938.

Riom toujours recommencé

A cette date la France était tombée dans le piège de l’accumulation de puissance : avoir de tout en grande quantité, sans savoir très précisément à quoi cela va bien pouvoir servir. C’est ce que de Gaulle tente d’expliquer à Blum lors de leur rencontre : « Nous allons construire autant d’engins et dépenser autant d’argent qu’il nous en faudrait pour l’armée mécanique, et nous n’aurons pas cette armée (22). » La loi de programmation de l’automne 1936, qui tentait de compenser les retards coupables pris par les gouvernements précédents, n’était pas pour autant une décision de nature stratégique, sauf pour ce qui concerne l'aviation : on réorganisa les industries aéronautiques et d’armement et puis on produisit, on amassa, on stocka du matériel moderne et dans bien des domaines supérieur à ce que produisait le Reich, mais, à l'inverse de ce dernier, sans avoir défini de doctrine d'emploi.

« Plus que le nombre... », dira de Gaulle le 18 juin 1940. Ce nombre, quel est-il, au juste ? A part dans le secteur de l’aviation tactique, les armées françaises, britanniques, belges et hollandaises disposent le 10 mai 1940 de moyens comparables, si ce n’est supérieurs à ceux alignés par le IIIème Reich. Les nombreux ouvrages publiés et les sites dédiés à cette période ont établi des cartes, des dessins, des croquis comparatifs entre les matériels et les potentiels alliés et allemand, ainsi que la liste des ordres de bataille des belligérants. On peut toujours ergoter sur des retards de production côté français et l’insuffisance de certaines dotations, c’est oublier que rien n’est jamais parfait et surtout que, en face, ce n’est pas vraiment mieux (23).

Mais pour les chars ? A l’époque, on ne le savait pas avec précision ; aujourd’hui on connaît les chiffres de dotation et de production pour ainsi dire à l’unité près. La question du supposé manque de chars est réglée depuis longtemps : la France en possédait et en produisait davantage et de meilleure qualité, le 10 mai 1940, que l’Allemagne. Et contrairement à ce que l’on croit, les blindés français « utiles », les Somua S-35, les Hotchkiss H-39, les Panhard 178 à roues ou les B1-Bis sont presque tous endivisionnés. De nombreux ouvrages exposent la supériorité des Français dans le domaine des chars, par la qualité, le nombre, le poids total et le calibre de leurs canons – mais en passant un peu vite sur la tare majeure des tourelles APX servies par un seul homme et leur cadence de tir réduite (à noter toutefois l'effort de standardisation, les chars B1-bis, D-2 et S-35 étant tous équipés de cette même tourelle à canon de 47 mm antichar, le meilleur de l'époque), ainsi que sur la mauvaise conception des réservoirs ou sur la faiblesse des transmissions. Et même si le roulement, les chenilles étroites ou la faible assise des engins français trahissaient la filiation de chars français avec l’antique Renault FT-17, par rapport à des PzKpfw III et IV allemands qui pourront être continuellement modernisés et réarmés par la suite, pour être utilisé jusqu’à la fin de la guerre, la conclusion est évidente : « The Germans panzer arm took the field on 10 may 1940 under-armoured, outgunned and outnumbered (24). »

Il est vrai que tout est affaire d’arbitrage, et que côté allemand le blindage et le canon sont sacrifiés au profit de la vitesse, choix opéré dès la fin des années vingt dans les polygones d’essais secrets en URSS. Du coup, les deux tiers des chars allemands ne sont pas des engins de combat, tout juste de reconnaissance armée. Certains historiens comme Frieser suggèrent ainsi d’écarter définitivement du décompte les Panzers I d’entraînement, qui n’étaient que de petites automitrailleuses à chenilles, pour intégrer en revanche côté français les Panhard 178, véritables engins de combat à roues dignes ancêtres de nos ECR et AMX 10-RC. Mais Edouard Daladier n’avait-il pas déjà fait exactement la même objection dès le procès de Riom ?

Si l’on opère ainsi, on enlève en gros 500 chars côté allemand pour en rajouter à peu près autant côté français. Les Alliés auraient alors eu une supériorité de presque deux contre un en matière de blindés. Il faut pourtant moins de cinq semaines aux Allemands pour entrer dans Paris, le 14 juin 1940. La raison en est que la décision militaire fit autant défaut durant ce mois tragique que la décision stratégique avant-guerre. Mais il est, là encore, si facile de réécrire le passé...

« Allah ! qui me rendra ma formidable armée (25) ? »

A suivre…

(1) Paul Thibaud, « La République et ses héros », in revue Esprit, janvier 1994.

(2) « France capitulated in 1940 because its armies were defeated in battle. Many writers on the fall of France do not accept this simple-seeming assertion, for they portray defeats on the battlefield as the last gasp by a nation already doomed. The defeat of France by Germany was not, then, foreordained. » Ernest R. May, Strange Victory, Hitler’s Conquest of France, 2000. Mais l’ouvrage de référence est désormais celui de Karl-Heinz Frieser, Blietzkrieg-Legende. Der Westfeldzug 1940, 1995, traduction française Le mythe de la guerre-éclair. La campagne de l’Ouest de 1940, 2003.

(3) Jean Auburtin, Le colonel de Gaulle, 1965.

(4) Frieser, op. cit.

(5) Albert Londres, Le Petit Journal, article du 3 avril 1918.

(6) Heinz Guderian, Achtung ! Panzer ! 1937, traduction anglaise 1992.

(7) Marc Bloch, L’étrange défaite, 1940, réédition 1990.

(8) Raymond Aron, article de mai 1942 in Chroniques de guerre (La France Libre), 1940–1945, réédition 1990.

(9) Charles Messenger, La Seconde Guerre mondiale, « Atlas des guerres », 1999 ; voir également, The Art of Blitzkrieg, 1976, réédition 1994.

(10) DLM : 10.500 hommes dont un régiment complet d’infanterie portée, 160 chars de combat, 60 chars de reconnaissance, 40 automitrailleuses, 475 véhicules tous terrains, 1.200 véhicules de transports routiers, 1.500 motocyclettes, des batteries de 25 et 47 mm antichars, de 75 mm, un groupe d’observation aérienne, etc…

(11) Gilles Tordjman, « Une morale de l’inadvertance », postface à L’art de la guerre de Sun Tzu, 1996.

(12) Léon Blum, Mémoires, 1940, édition 1955.

(13) André Glucksmann, De Gaulle, où es-tu ? 1995.

(14) « Il s’agissait de sécurité éternelle, nous voulions des siècles de sécurité, aller vers la fin du monde et le jugement dernier dans la sécurité. » Jean Giraudoux, Pleins Pouvoirs, 1939, réédition 1994.

(15) Charles de Gaulle, Vers l’armée de métier, 1934.

(16) Blum, op. cit.

(17) Charles de Gaulle, La défaite question morale, texte de 1927 ou 1928, édité en 1975. Le général Estienne, dans sa fameuse conférence de Bruxelles du 7 mai 1921 sur l’armée blindée, parlait de la même guerre depuis 3.000 ans, et il faut ici citer Stendhal : « Tous les trente ans, selon que la mode fait donner plus d’attention à telle ou telle recette pour battre l’ennemi, les termes de guerre changent et le vulgaire croit avoir fait un progrès dans les idées quand il a changé les mots. » Henri Beyle (Stendhal), Mémoires sur Napoléon, 1837, réédition 1932.

(18) Pierre et Renée Gosset, La deuxième guerre. Les secrets de la paix manquée, 1951. Voir également Jacques Benoist-Méchin, Soixante jours qui ébranlèrent l’Occident, 1956, réédition 1981.

(19) Claude Paillat, Le désastre de 1940, la Guerre éclair, 1985.

(20) Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, 1954.

(21) Bloch, op. cit.

(22) De Gaulle, op. cit.

(23) « The (German) army which achieved such an unexpected triumph in the early summer of 1940 was so badly equipped and as reluctant as any either army to adopt new ideas… » Clive Pontivy, 1940. Myth and Reality, 1991.

(24) John Delaney, The Blitzkrieg Campaigns, 1996.

(25) De Gaulle, op. cit.

Jean-Philippe Immarigeon © Revue Défense Nationale, juin 2005 (version longue)

A l’exception de l’inscription de son lien, la reproduction de cet article, par impression et reprographie, et sa mise en ligne sur quelque support que ce soit, intégrales ou partielles, sont interdites (art. L.122-4 et 5 du Code de la propriété intellectuelle) sauf autorisation.

Commentaires Lien Texte