Cette chronique est dédiée à Steve Mac Queen, né un 24 mars, il y a 80 ans.

Cette musique pour lui, avec toute mon affection..

Je ne veux pas être moderne à tous prix, cette chronique tardive (elle aurait dû être en ligne mercredi...) en témoigne. D'abord et pour commencer, à l'époque de Steve Mc Queen, le cinéma était encore magique. On n'y vendait pas de pop corns, ni de sodas, les grandes salles avaient leur bar, le cinéma était permanent (on pouvait rester pour une séance supplémentaire), les films sortaient, soit dans les "salles d'exclusivité", soit, lorsque le film s'y prêtait, dans le réseau art et essai, soit, pour certains films de genre (notamment "exotiques", mais aussi érotiques) dans des salles ou réseaux spécialisés. Les choses étaient diversifiées.

Vendredi, j'ai voulu voir Soul Kitchen, dont j'avais remarqué la sortie la semaine dernière. Pour des raisons que je n'expliquerai pas (je ne suis pas ici pour raconter ma vie), je l'ai vu dans une salle UGC près de l'Odéon. Il y a quelques semaines, j'avais évoqué les frasques de ce réseau et la propension de sa direction à faire intervenir la police pour un oui ou pour un non (CLIQUER ICI pour lire).

Le film était diffusé (en 1ère semaine) par ce multiplexe dans une sorte de couloir mal foutu, avec un décrochement du côté de l'écran flanqué de 4 sièges. Écran de taille très modeste. Sièges placés de façon à ce qu'un nain assis devant vous cache une partie de l'écran. Comme ce genre de salle attire les cons (je sais, j'y étais), un géant vient s'assoir juste devant moi. J'avais du mal à voir le plafond; Je change de place et après le désagrément des bande-annonces hyper rapides des films nuls qui seront programmés les semaines suivantes, le film démarre. Son plat. Mono. Comme à l'époque de Steve Mac Queen, sauf qu'à cette époque, le prix des places des salles en mono était en proportion. Là, c'était 10 € (environ) et aucune réduction pour nos amis âgés. En plus, c'est vrai que ce genre de salles attire les cons (j'y étais) et un quarteron de gourdasses qui hurlaient de rire à chaque fois que le cuistot tournait la sauce (ça se passe dans un restaurant) ou que le héros se cassait la figure (il a une hernie discale, ha-ha) ou se faisait piquer son restaurant ou sa meuf glaçait un peu l'atmosphère (même s'il y a rire et rire, comment engueuler des gourdasses qui ont payé cher leurs places pour se bidonner un bon coup avec les copines, histoire d'attendre Camping 2 ?).

Donc, des conditions dégueulasses, tant pis pour moi, j'avais qu'à éviter UGC, ses yeux de fouine et son menton fuyant, pour un film par ailleurs très très sympa. Malgré ce contexte, j'ai éprouvé une empathie étonnante pour ces personnages que Frank Capra n'aurait pas reniés. C'est un film prenant, émouvant, drôle et pas con, sans effet particulier, avec un vrai scénario, de vrais personnages et une ambiance particulière, celle des squats allemands où, c'est vrai, on aimerait bien passer un moment de contusion mentale.

FILMS DE LA SEMAINE

film français de Claire Denis (2008, 01h42)

scénariste : Marie Ndiaye - Claire Denis

directeur de la photographie : Yves Cape (Hadewijch, Persécution)

avec Isabelle Huppert, Isaach de Bankolé, Christophe Lambert (???), Nicolas Duvauchelle, William Nadylam, Adèle Ado, Ali Barkai, Michel Subor

production : Why Not Productions (Samson et Delilah, Blissfully yours, Non ma fille...)

coproduction : France 3 Cinéma - Wild Bunch - Les Films de la Terre Africaine

distribué par Wild Bunch Distribution

film projeté dans 90 cinémas

Synopsis : Quelque part en Afrique, dans une région en proie à la guerre civile, Maria refuse d'abandonner sa plantation de café avant la fin de la récolte, malgré la menace qui pèse sur elle et les siens.

Ici, on aime Claire Denis, son cinéma rigoureux et culotté, qui n'a peur ni de montrer les corps, ni d'exprimer leur violence. Le corps noir, le corps blanc, les excès, la cruauté jusqu'au difficilement supportable (le sang qui se déverse, troublement érotisé, des corps de Trouble every day) dessinent un cinéma parfois dérangeant, exceptionnellement personnel. Alors, quand, après une carrière déjà nourrie, commencée derrière Makavejev (et son cultissime Sweet movie), Wenders et Jarmush, elle s'associe à l'une des plus belles écrivaines françaises, Marie Ndiaye et à la plus belle actrice que ce pays ait porté depuis Romy Schneider, (faut-il citer la grande, immense et définitive Isabelle Huppert ?) on ne peut qu'attendre, la langue pendante, le début de la séance. Tout en s'interrogeant sur l'intérêt réel de ressusciter Christophe Lambert d'entre les absents où, au moins, il ne promenait pas son sourire niais.

La presse est quasi unanime. Même si une très grosse prod ricaine fait de l'ombre, White material est LE film de la semaine pour Libé, Les inrocks, Critickat, Télérama (qui boude la 3 D alicio-burtonienne), mais pas Métro, ni 20 minutes, tiens ?... On verra pour la presse critique mensuelle.

Quelques extraits d'articles :

L'inrocks J.B. Morain ne cache pas son admiration et note : "S’esquisse lentement, au sein d’un cinéma pourtant attentif aux détails concrets (la culture du café, la mise en marche d’un groupe électrogène, l’argent bien sûr qui s’échange, se soutire, se vole), une vision aussi politique, romanesque, mythologique (le massacre des enfants) que métaphysique, qui n’appartient qu’à Claire Denis, et nous gratifie de films si beaux, si inspirés, si nourris, si rapides aussi (il faudrait étudier de près l’art tout en ruptures et en ellipses de Claire Denis) : la terre est à tous, nous ne nous appartenons pas les uns aux autres, nous sommes libres et prisonniers en même temps, d’aller où le vent nous pousse".

Olivier Séguret note dans Libé : "White Material relève d’une lisibilité nouvelle dont on a déjà perçu les signes dans 35 Rhums, précédent film de Claire Denis. Celle lisibilité n’exclut pas la persistance, au cœur des images, d’un au-delà qui est la marque de la cinéaste. Dans la sphère simple et limpide de ce film tiré d’un trait, une bulle d’opacité flottante se maintient, où persiste un secret clôt sur lui-même. C’est comme si le cinéma de peintre qu’a toujours pratiqué Claire Denis s’enrichissait d’une nouvelle couche, évoluait dans une nouvelle période. On y respire l’air frais d’une ouverture (peut-être est-ce celui apporté par sa co-scénariste, l’écrivain Marie NDiaye) mais aussi une forme renouvelée de ce mystère poétique particulier que Claire Denis partage avec certains cinéastes (Sharunas Bartas, Pedro Costa, Leos Carax, Lisandro Alonso…) qui sont aussi, souvent, ceux qu’elle admire. [...] Toute solitaire qu’elle soit, Claire Denis s’est toujours cherché des frères, des sœurs, des amis : NDiaye cette fois [...] Son White Material n’est pas un « truc de Blancs ». C’est une perle noire".

Dans Télérama, Louis Guichard (qui aime le film, contrairement à Jacques Morice qui trouve le film "légèrement poseur") insiste sur l'apport d'Huppert : "Maria est d'autant plus captivante qu'elle ressemble à Huppert, où à l'idée qu'un cinéphile peut s'en faire. Une femme qui refuse de céder la place, d'abandonner un centimètre carré de son territoire. Mais aussi une étrangère (comme toutes les stars) qui veut croire et faire croire aux autres - en l'occurrence les Africains, les Noirs - qu'elle est comme eux, proche d'eux, alors qu'elle ne l'est pas".

film américain de Tim Burton (2009, 1h49)

scénario : Linda Woolverton (des Studios Disney : Le roi lion, La belle et la bête...)

chef décorateur : Robert Stromberg (Avatar)

directeur photo : Dariusz Wolski (Pirates des Caraïbes, pour Disney)

compositeur Danny Elfman (Wolfman, Hotel Woodstock)

avec Mia Wasikowska, Johnny Depp (Pirates des Caraïbes, pour Disney), Michael Sheen

Difficulté : comment ignorer l'historique rendez-vous entre Tim Burton et Lewis Caroll, entre celui qui aimait le cinéma qui fait dériver l'imaginaire et celui qui aimait les très jeunes filles, jusqu'à écrire pour l'une d'entre elles le plus beau récit de chute ? Comment émettre des réserves devant le dernier produit du William Burroughs du kitch, sans passer pour un horrible snobinard de la rue Champo ?

Hé bien voilà : je ne suis pas spécialement attiré par le dernier loukoum ketchup et crème fraîche des Studios Disney et je ne suis pas le seul. En fait, dans la presse un peu sérieuse, seul Libé, sous une plume que Gérard Lefort a trempée dans un sirop fraise-grenadine qui anesthésie sa vachardise légendaire, trouve son compte dans le re-remake des aventures d'Alice : "Tim Burton, très peu savant en psy mais très fort en cinéma, se devait d’inventer sa façon originale d’en découdre avec un déjà-vu d’autant plus universel qu’il concerne pratiquement tous les habitants de la planète Terre. A savoir les nombreux lecteurs de Lewis Carroll, mais surtout les millions de milliards de spectateurs qui ont «déjà vu» la version «officielle» qu’en donna en 1951 le dessin animé des studios Disney.

Entourloupe en abîme, le déjà-vu est strictement le sujet de cette Alice : je me souviens de rien ou, au contraire, je me souviens de tout, comme définitions concurrentes mais pas incompatibles de la folie. A ce titre, Alice est le récit d’un grand embouteillage mental. Les personnages sont fidèles au rendez-vous du souvenir : lapin pressé, chapelier fou, reine Rouge, reine Blanche, lièvre de Mars, chat du Cheshire, chenille bleue, soldats en cartes à jouer, en pièces d’échiquier…"

Télérama supplie Burton de revenir à un cinéma qui toucherait à nouveau les adultes. Serge Kaganski, pour Les inrocks, s'est ennuyé ferme, mais on ne se trempe jamais dans le lait Burton pour rien : l'expérience lui permet de théoriser le cinéma dans une veine qui me séduit et, presque, me remplit d'émotion : "Tim Burton en 3D : Digital, Dispendieux mais surtout Disgracieux. (...) Mais si la perfection technologique peut éventuellement susciter de l’admiration (et encore, même cela est discutable : la 3D amuse cinq minutes, guère plus), déclenche-t-elle de l’émotion ? Dans le cas de cet Alice, c’est clairement non. Burton et ses équipes semblent avoir dépensé une telle débauche d’énergie volontariste pour faire un film magique, merveilleux, qu’il ne distille absolument aucune magie, aucune féerie, aucune poésie. Plus que jamais, on songe à Pialat quand il disait “c’est le cinéma lui-même qui est magique, qui est un effet spécial”. Et en effet, aucune scène d’Alice ne déclenche ce que peut parfois produire l’enregistrement par une caméra (analogique ou digitale, peu importe) d’une émotion intense sur un visage humain".

UNE REPRISE

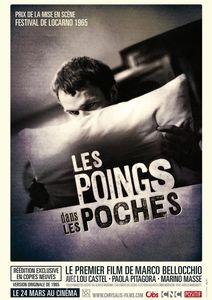

Italie, 1965(I Pugni in Tasca )

film italien de Marco Bellocchio (1965, 1h47)

scénario : Marco Bellochio

compositeur : Ennio Morricone

directeur de la photographie : Alberto Marrama

directeur de production : Ugo Novello

distribution : Chrysalis Films

avec Lou Castel, Paola Pitagora, Marino Masse

Synopsis : Horreur dans la famille. Une famille renfermée sur elle-même, où fermentent les maladies héréditaires, les amours coupables, les haines hypocrites : une mère aveugle, littéralement et symboliquement ; une déliquescence fin de race, sombrant dans l'épilepsie et l'idiotie congénitale ; un jeune homme amoureux de sa soeur, assassinant sa mère et son frère : tels sont le cadre, le climat, le fil dramatique de ces Poings dans les poches.

On avait un peu oublié Marco Bellochio jusqu'à ce que son Vincere nous rappelle, l'année dernière la force son cinéma. Lui-même avait contribué à créer la distance, avec des productions oubliables telle sa révision pipée du Diable au corps avec Marushma Detmers à l'ouvrage.

N'ayant pas revu le film, je m'en tiens à une lecture rapide de la presse pour essayer de vous donner envie, plutôt que de vous précipiter sur la dernière boursouflure burtonienne, de vous plonger dans un univers violent, radical et qui, au minimum, a la capacité de vous surprendre.

Le Monde (Isabelle Regnier) : "Premier film de l'Italien Marco Bellocchio, réalisé à tout juste 26 ans, Les Poings dans les poches fit l'effet d'une déflagration dans son pays, lors de sa sortie en 1965. Il marqua le début d'une radicalisation politique du cinéma italien à laquelle allaient contribuer d'autres cinéastes comme Pier Paolo Pasolini ou Bernardo Bertolucci." (...) "Génialement interprété par Lou Castel, extraordinaire de bizarrerie souffreteuse, et dont c'était le premier vrai rôle au cinéma, cet adolescent épileptique va méthodiquement accomplir un carnage parmi les siens."

Les inrocks (Amélie Dubois) : "Par quel visage, quel paysage, quel écart de conduite commencer pour évoquer le premier film, à couper le souffle, de Marco Bellocchio ? Ses plans, hyperréactifs, fulgurants et aussi incontrôlables que les personnages, obéissent à une effervescence folle. " et plus loin : " Bellocchio excelle à créer des zones de flottement pour en faire des terrains glissants, amorcer des saillies mortelles. On doit en grande partie ce sens du dérapage au montage, virtuose, propice à créer des formes accidentées et lyriques, des ruptures et accélérations de mouvement permanentes. Se dégagent de tout cela une cruauté cinglante et une beauté presque innocente, portées par l’interprétation impressionnante de Lou Castel (dont c’est le premier grand rôle au cinéma), qui prête ses traits d’enfant boudeur au personnage d’Alessandro, épileptique révolté et incestueux aux sombres desseins. Il est troublant de voir à quel point l’écriture et l’univers du cinéaste italien sont déjà bien affirmés, révélateurs d’un esprit critique aiguisé envers son pays, la famille et la religion, et d’une esthétique vive, contemporaine, parfaitement à l’écoute de son sujet. "

Et Ferenczi dans Télérama : "Quarante-cinq ans plus tard, le film frappe encore. Pas seulement par sa superbe photo en noir et blanc et ses gros plans hyper expressifs, mais surtout par sa force vénéneuse, très dérangeante. Elle s'incarne en Alessandro, rebelle d'une famille en lente décomposition, bien décidé à faire sauter le verrou qui l'entrave. Lou Castel, qui débute ici et qu'on verra ensuite chez Garrel ou Fassbinder, lui prête son étrangeté, son imprévisibilité".

Je me dis que la modernité au cinéma n'est pas affaire de technique.

FOCUS

FOCUS PARISIEN

CLIQUER SUR L'AFFICHE

Un peu tard peut-être, pour cette manifestation devenue classique, mais qui se termine ces jours-ci...

FOCUS LYONNAIS

CLIQUER SUR L'AFFICHE

pour tout savoir sur la rétro Minelli

et les autres actualités de l'impeccable Institut Lumière

en accédant à sa revue Rue du Premier Film.