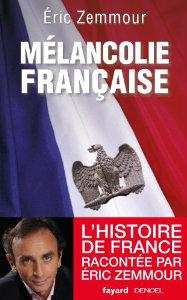

La faramineuse polémique accompagnant la publication du nouveau livre d’Eric Zemmour sera-t-elle préjudiciable ou propice à l’ouvrage ? Cette hystérie médiatique fera mieux vendre sans doute Mélancolie française , et l’éditeur doit se frotter les mains ; mais toute publicité n’est pas bonne à prendre, si elle brouille la teneur d’un livre et l’image de son auteur.

La faramineuse polémique accompagnant la publication du nouveau livre d’Eric Zemmour sera-t-elle préjudiciable ou propice à l’ouvrage ? Cette hystérie médiatique fera mieux vendre sans doute Mélancolie française , et l’éditeur doit se frotter les mains ; mais toute publicité n’est pas bonne à prendre, si elle brouille la teneur d’un livre et l’image de son auteur.

Ce serait dommage, car Mélancolie française, outre un beau titre, est un bon livre en son genre. On aurait tort, appâté par le buzz, de se jeter sur le dernier chapitre, ses sombres constats et prophéties avec l’immigration incontrôlable pour thème : ce chapitre est amené par les huit précédents, au fil desquels l’auteur opère un vif travelling de notre histoire depuis le démantèlement de la Gaule romaine jusqu’à nos jours. Il y retrace les heurts, bonheurs et malheurs de la France dans son ambition millénaire d’« unifier l’Europe autour d’elle ». Telle est la ligne de force de l’ouvrage, et le sens de la « mélancolie » puisque Zemmour juge désormais obsolète cette ambition : «C’est de cet échec, de ce renoncement, que nous ne nous remettons pas. Cette blessure saigne encore, même si on fait mine de ne pas voir le sang couler (…) Comment trouver un rôle dans la distribution mondiale, alors qu’on n’a plus le rôle-titre, qu’on pressent même qu’on aurait dû, et pu, le conserver, et que ce déclassement vous meurtrit, même si on dissimule cette meurtrissure derrière une autodérision qui va jusqu’à la haine de soi ?»

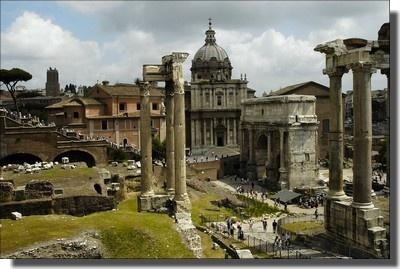

Dans le premier, « Rome », Zemmour décèle, après la chute de l’Empire et les invasions, « une inexpugnable nostalgie pour l’unité originelle » qui de Clovis à Richelieu taraude ce peuple jusqu’à la reconstitution de la Gaule romaine : « Le traité de Westphalie de 1648 donnait les clés de l’Europe à la France. (…) Mille ans d’effort. L’essentiel était fait.» Mais le XVIIIe siècle égrène, de traité en traité, le renoncement de la nouvelle Rome devant une nouvelle « Carthage » (titre du chapitre 2), l’Angleterre . Traité d’Utrecht, traité d’Aix-la-Chapelle, traité de Paris : « La paix avait un prix : la sujétion de Versailles à Londres. » Napoléon (« L’Empereur », chapitre 3) reprend le flambeau, reconstitue la Gaule romaine et l’empire de Charlemagne : « Des frontières naturelles on passa à l’unification de l’Europe » ; et pour répondre au libre-échange conçu par Albion comme « une guerre, une mission sacrée », l’Empereur invente le blocus continental : « L’Angleterre a vu la mort en face.» Mais Waterloo, mais le terrible traité de Vienne de 1815 qui nous ramène à la France de Louis XV : le destin change de mains, c’est désormais l’heure du Germain, du « Chancelier » (chapitre 4), Bismarck, Guillaume II, un partage du monde sans la France : « A l’Allemagne, l’Europe ; le monde à l’Angleterre. » Notre empire colonial ne sera que « de substitution », et notre rêve d’une nation de cent millions de Français d’un bord à l’autre de la Méditerranée sombrera dans l’évidence de l’impossible mixtion.

Mélancolie française s’inscrit dans la lignée des livres de réflexion historique inspirée par l’amour de notre pays (on pense, par exemple, à L’âme de la France, de Max Gallo). Certes toute interprétation de l’histoire est subjective : celle d’Eric Zemmour l’est sans doute en maints endroits ; et sa « mélancolie », il faut le souhaiter, désespère peut-être un peu vite de notre génie du rebond. Mais, comme l’auteur le dit lui-même avec ce ton doux-amer dépourvu de lyrisme incantatoire qu’il maintient tout au long des ces 250 pages suggestives sans lourdeurs érudites (on regrette tout de même l’absence de notes, appendice et bibliographie) : « L’histoire qu’on raconte remplace l’histoire qu’on ne fait plus. L’histoire est convoquée en majesté pour nous rappeler notre passé glorieux, alors que le présent n’est plus à la hauteur », et que l’avenir est angoissant.

Arion