On pourra dire ce que l’on veut sur la photographie en France, ses heures de gloire sont assurément derrière. Qui sait citer UN photographe de reportage ? Peu ou prou. Maintenant que les seuls reportages visibles dans les canards parlent soit des soldats en Afghanistan soit du suivi de campagne d’un élu de l’arrière-pays auvergnat, nous sommes bien pauvres, « négatifement » parlant.

Et pourtant, la gloriole des années passées se trémousse encore de ci de là dans nos galeries, s’essoufflant pour certains, ravivant la flamme des anciens pros du clic-clac pour d’autres. La flamme est bien présente à la fondation Cartier-Bresson (que Pierre Assouline qualifie d’œil du siècle). Ce bâtiment archi mal-construit fait au moins l’honneur de montrer les vestiges imagés du siècle dernier.

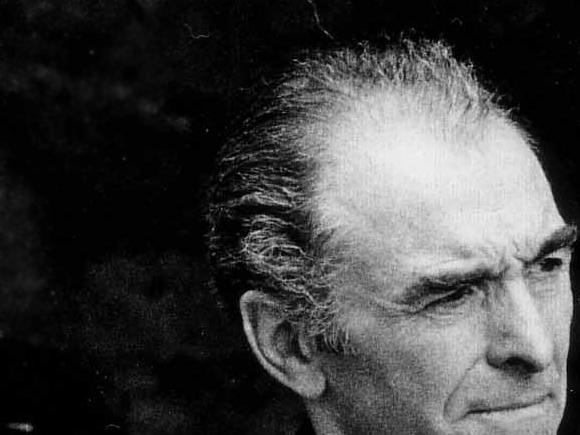

« Robert Doisneau, du métier à l’oeuvre » met en scène, dans une logique imparable,… Robert Doisneau.

C’est drôle non ? Un mythe qui met en scène un autre mythe.

Et à voir la queue gigantesque (et extensible) qui traînait des pieds, alors même qu’il ne reste que quelques semaines à vivre à cette manifestation… on se dit que la culture de la peloche attire encore.

Bref, deux étages sur Robert Doisneau. Les clichés n’ont rien d’extraordinaire, mais ont le chic pour dénicher les perles des anciennes banlieues. A l’époque où les prostituées remplaçaient les tagueurs et les bidonvilles les HLM, force est de constater qu’on est à la limite d’une vie de rêve, désormais.

Doisneau a ce plus pour, époque à part, capter le potin du coin de la rue et mettre en scène l’inintéressant. Un objectif de luxe, du pognon, une destination de rêve… tout cela ne suffit pas à faire une belle image. C’est ce qui transpire chez Robert Doisneau, et plus généralement dans le courant humaniste du dernier siècle.

Au lieu de ronger son frein derrière les gens qui miment un intéressement extraaaaordinaire pour chaque photographie, précisons que l’exposition ne suit pas un ordre chronologique. Ce qui veut donc dire : pas de début, pas de fin, pas de périodes, pas de courants… rien, nada. On vogue donc d’image en image, en se figeant devant une image d’un pas léger et bondissant dès qu’une place se libère dans le manège des visiteurs. Au contraire, pour ceux qui aiment imiter le mouton (bééhh), vous pouvez rentrer dans une des salles, vous mettre à la file… et c’est parti : 9-2, 9-3, 9-4…

C’est lent, c’est monotone et sacrément triste… toutes ces banlieues qui s’égrainent. Pis, lorsqu’elles sont pluvieuses, brouillardeuses et en noir & blanc…

Pour faire simple, c’est une exposition qui se regarde et s’apprécie différemment selon le mode de visite. C’est fort hein ? Deux expositions en une.

Plus généralement, une exposition d’un reporter de la rue est toujours intéressante : au-delà de la qualité intrinsèque des images, elle permet de découvrir ce à côté de quoi nous passons tous les jours.

La morosité n’est pas quelque chose d’invisible, seulement si énorme qu’on ne le voit plus… sauf en image.

Pour causer « infos pratiques », la fondation a ce chic pour être très, mais alors très, mal foutue. Les salles sont minuscules, pas assez éclairées (oui je sais, il ne faut pas abîmer le papier !), l’escalier en colimaçon bordélique.

Bref, un vrai Cartier de Leicatombe.

Mais tant que l’art est là…

Plus d’informations sur : http://www.henricartierbresson.org