Samedi 27 février, 20 h. Malgré le vent et la pluie, une foule de gens habillés en rouge et noir se presse devant le Grand Rex. Rassemblement des fans de Jeanne Mas ? Que nenni. Ce soir a lieu l’unique projection française - et la première en Europe - d’Under Great White Northern Lights, le documentaire consacré à la tournée canadienne des White Stripes. Hartzine s’est glissé au troisième rang.

Samedi 27 février, 20 h. Malgré le vent et la pluie, une foule de gens habillés en rouge et noir se presse devant le Grand Rex. Rassemblement des fans de Jeanne Mas ? Que nenni. Ce soir a lieu l’unique projection française - et la première en Europe - d’Under Great White Northern Lights, le documentaire consacré à la tournée canadienne des White Stripes. Hartzine s’est glissé au troisième rang.

Sugar never tasted so good

A notre entrée dans le cinéma, les premières notes de “Jimmy The Exploder” résonnent dans la salle, et tout le monde commence déjà à piaffer d’impatience. La projection du film n’est pourtant pas prévue pour tout de suite. On a d’abord le droit à une petite mise en bouche constituée de cinq clips marquants du groupe, projetés dans l’ordre chronologique décroissant : “Conquest” (Diane Martel, 2007), “Icky Thump” (The Malloys & Jack White, 2007), “Blue Orchid” (Floria Sigismondi, 2005), “The Hardest Button To Button” (Michel Gondry, 2003), et enfin “Seven Nation Army” (Alex & Martin, 2003). Et si l’on est très content de revoir ces excellentes vidéos sur écran géant, on se demande un peu pourquoi certaines ont été évincées de la sélection finale, comme les excellentes “Fell In Love With A Girl” ou “I Just Don’t Know What To Do With Myself”, respectivement réalisées par Michel Gondry et Sofia Coppola. On est pressé de voir le documentaire, certes, mais on aurait volontiers patienté un peu plus longtemps pour voir l’intégralité des clips. Apparemment, les organisateurs sont pressés, et ça s’enchaîne si vite qu’on manque de s’étouffer avec notre pop-corn.

I can’t wait

La lumière à peine rallumée, Olivier Cachin débarque en effet sur scène, manifestement un peu stressé. C’est lui qui a la lourde tâche d’interviewer Emmet Malloy, le réalisateur du documentaire, et Mike Sarkissian, son producteur, venus exprès de Los Angeles pour les beaux yeux des Parisiens. On n’apprendra pas grand chose de cet entretien expédié à la hâte et avec un accent anglais digne d’une vache espagnole, si ce n’est qu’Under Great White Northern Lights est, aux dires de Malloy, très fidèle à la réalité de cette tournée de 2007 et que pas grand chose n’a été coupé au montage. Ce dernier revient également sur la difficulté à filmer une tournée à la fois si ambitieuse et si modeste : rappelons que les White Stripes, pour leur premier passage sur les terres canadiennes, avaient décidé de ne pas réserver leur venue aux grandes villes et à leurs immenses salles ; il a donc fallu parcourir le pays en long, en large et en travers pour filmer le duo dans les endroits les plus improbables - on ne vous en dit pas plus pour l’instant, place au rockumentaire.

The union forever

Entre ces épisodes étranges, on retrouve les White Stripes et leur son énorme sur scène, et je crois qu’aucun mot ne pourrait décrire assez bien ce qu’il se passe entre ces deux-là et le public. Pendant que Meg se balance devant sa batterie, possédée mais sous contrôle, Jack torture sa guitare et sa voix pour en tirer le blues le plus violent jamais inventé. Le concert à l’hôtel Savoy de Nova Scotia (14 juillet 2007), à l’occasion duquel le groupe célèbre ses dix ans, apparaît comme particulièrement dantesque, même si le documentaire n’en dévoile qu’à peine deux minutes. Il a par ailleurs été filmé dans son intégralité pour le DVD Under Nova Scotian Lights, pour l’instant disponible exclusivement dans le coffret collector et hors de prix commercialisé sur le site des White Stripes. On espère sincèrement pouvoir l’acquérir séparément bientôt car non, aucun mot ne pourra remplacer cette vision, mais notre compte en banque a tout de même ses limites.

Pourtant, les mots, ce n’est pas ce qui manque à Jack, toujours prompt à s’exprimer sur le groupe lors des séquences d’interview qui entrecoupent le documentaire. Un passage en particulier révèle le travailleur acharné, ambitieux et jamais totalement satisfait qu’il est : “Dix ans plus tard, on travaille toujours dans la même boîte. Une partie de moi en a marre de se forcer à bosser à l’intérieur de cette boîte, de devoir créer des choses dans cette boîte, mais je me dis que quelque chose de bien pourrait en sortir. [...] Parfois, il faut juste se forcer à aller bosser, et peut-être que quelque chose de bon va en découler. Il faut parfois se forcer, réserver cinq jours de studio intensif et se forcer à composer l’album dans ce laps de temps. Les contraintes de travail et de temps peuvent donc te rendre créatif. Au contraire, se dire qu’on a tout le temps, les moyens et l’argent du monde pour faire un album peut tuer toute créativité. Sur scène, j’utilise les mêmes guitares que j’utilisais il y a dix ans. J’aime me compliquer la vie le plus possible sur scène. Par exemple, si je fais tomber mon médiator, je dois traverser la scène pour aller en chercher un nouveau, je ne veux pas en avoir dix de collés sur mon pied de micro. Je mets les claviers aussi loin que possible sur scène pour faire l’effort de bouger. Mes guitares sont vieilles et se désaccordent tout le temps… Ce sont plein de petites choses pour créer et garder une certaine tension sur scène. On n’utilise pas de setlist non plus pour que chaque concert ait sa vie propre. C’est important car sinon, quand on est organisé, réglé, accordé, prévu à l’avance, que les techniciens s’occupent de tout, des balances, etc., tout est parfait… Donc il ne peut rien se passer ! Tu enchaînes alors ces shows ennuyeux dans les stades, tous les mêmes, les uns après les autres”. Amen. Que le peuple soit rassuré : les White Stripes ne sont pas morts, car Jack White n’abandonne jamais.

She just doesn’t know what to do with herself

Si les fans n’apprendront rien de neuf grâce au documentaire (amateurs de potins s’abstenir), ce dernier offre en revanche l’occasion de mieux cerner le rôle de Meg White, difficile à définir d’habitude à cause de sa très grande discrétion. Même ici, son portrait ne se dessine qu’en négatif, écrasée qu’elle est par l’ombre de son génial ex-mari. Elle s’exprime extrêmement peu, et quand elle prend la parole, le volume de sa voix est tellement bas qu’Emmet Malloy a été obligé de sous-titrer en anglais chacune de ses interventions - d’après ses dires, Jack aurait bien rigolé à l’annonce de ce subterfuge. Impitoyable Jack. Il prend tout de même le soin, à la fin du film, de préciser que c’est elle qui est discrète, et que ce n’est pas lui qui monopolise volontairement l’attention lors des interviews. La pauvre Meg, intimidée par la caméra qui se braque subitement sur elle, n’a pas grand chose à répondre à son partenaire qui lui demande de s’expliquer : “Je suis une personne silencieuse… Qu’est-ce que je peux dire d’autre ? [...] Ça n’a rien à voir avec toi [Jack].” Au fur et à mesure du déroulement du film, on se prend de sympathie pour cette femme dont on voit le mal qu’elle a à s’imposer au sein du groupe. Il est vrai que cohabiter avec une personnalité aussi imposante que celle de Jack White ne doit pas être facile tous les jours, et on doit avoir vite fait de se sentir un moins que rien comparé à lui. Ce dernier ne perd apparemment pas une occasion de la malmener, parfois de façon un peu cruelle, si bien que l’on a du mal à discerner la limite entre l’affection qu’il lui porte et l’exaspération que provoque son mutisme (”Pardon, quoi ? Personne ne peut jamais entendre un mot de ce que tu dis. Pardon, tu disais ? Et voilà, maintenant elle ne veut plus le répéter”). Et pourtant, le bruit que fait cette “personne silencieuse” sur scène ! Si elle paraît très effacée dans le quotidien du groupe - pour ce qu’on peut en voir ici, du moins - elle reprend la place qui lui revient à chaque concert et fait partie intégrante de la musique des White Stripes, malgré sa contribution quasi-nulle aux compositions. Il faut donc rendre à Meg la place qui lui revient : elle n’est pas la potiche incapable de jouer plus de trois notes que certains ont cru pouvoir remplacer en deux temps, trois mouvements. Elle est simplement une personne discrète, qui ne prend aucun plaisir à s’autocommenter - et puis Jack le fait déjà bien assez. On espère sincèrement qu’elle aura un jour la force de revenir sur scène nous faire profiter de son coup de pied incroyable et de son jeter de cheveux imparable. Et puis, comme le dit un des morceaux des White Stripes, “Truth doesn’t make a noise” [La vérité ne fait pas un bruit].

Red rain

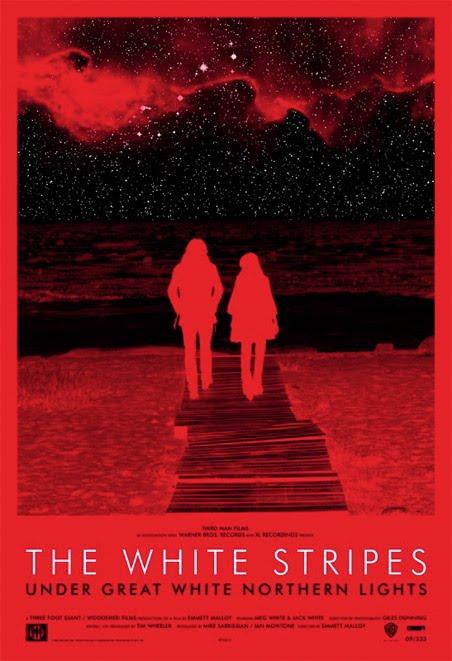

Ce ne serait pas rendre justice à ce documentaire que de ne pas dire un mot de ses choix esthétiques. Le film, entièrement tourné en 16 mm (format utilisé jadis pour les scopitones), alterne le noir et blanc, le noir et rouge et la couleur. Cette dernière, rarement utilisée, est très pâle, et met l’accent sur les trois couleurs emblématiques des White Stripes, le noir, le blanc et le rouge. Cette façon très sobre d’envisager la couleur pour mettre uniquement l’accent sur les teintes significatives rappelle le film injustement méconnu de Jean Giono, tiré du livre du même nom, Un Roi sans divertissement. Dans ce dernier, tourné en couleurs, émerge seulement le rouge, qui joue un rôle à part entière dans l’histoire. On retrouve cette cohérence esthétique chez Emmet Malloy qui, habitué aux goûts des White Stripes dont il a déjà réalisé deux clips avec son frère Brendan - “Icky Thump” et “You Don’t Know What Love Is (You Just Do What You’re Told)” - colle parfaitement aux exigences de ces control freaks de l’image. Malgré le montage parfois chaotique, on ne peut qu’admettre que cette image sublime au grain émouvant ne pouvait pas mieux correspondre au son du groupe. Avant la projection, Malloy a d’ailleurs admis avoir réalisé un “documentaire à l’ancienne, comme la musique des White Stripes”.

Si les fans seront forcément ravis par Under Great White Northern Lights, les autres apprécieront d’avoir suivi pendant une heure et demi le duo dans cette immense et atypique tournée et savoureront les extraits de concerts savamment choisis. Les White Stripes sont un groupe à part, c’est certain, et ils ne manquent pas de nous le rappeler avec ce documentaire filmé à l’ancienne et forcément imparfait, mais qui dame le pion à toutes les productions froides et sans goût dont on nous assomme tous les jours. La dernière scène, filmée dans un noir et blanc profond et contrasté, exprime l’évidence qui se dessine depuis 1999 et la sortie du premier album de Meg et Jack. C’est cette relation sourde entre les deux ex-amants, l’incroyable compréhension télépathique et physique qui existe entre eux sur scène, la souffrance inavouée de Meg, et surtout cet amour latent qui font des White Stripes un groupe hors pair. Certes, ils n’ont pas inventé grand chose de plus que la réinterprétation d’un blues aussi modeste que féroce. Certes, leur musique est simplissime. Mais quand ils reprennent la “Death Letter” de Son House au piano, épuisés et collés l’un à l’autre, c’est beau à pleurer.

Toutes les citations des White Stripes sont extraites du livret - fait à la va-vite, mal traduit et pas très ami avec l’orthographe, mais utile quand même - distribué au Grand Rex et faisant office de sous-titres en français.