Il arrive parfois que l’espace dans lequel est présentée une exposition soit en parfaite harmonie avec le propos que le commissaire veut tenir. C’est le cas sur la mezzanine du Quai Branly où l’anthropologue Philippe Descola (successeur de Claude Léviy-Strauss au Collège de France) présente La Fabrique des Images (jusqu’au 17 juillet 2011). La seule faiblesse de cette exposition est peut-être son titre, qui place d’emblée le visiteur dans une approche type ‘histoire de l’art’; or le discours tenu ici ne peut se réduire à la vision esthétique à laquelle nous sommes habitués et c’est faire un grave contresens que s’y limiter (lire plutôt ici). Il s’agit ici plus de compréhension du monde et de la représentation induite, que de fabrique d’images. Le parcours très linéaire de l’exposition commence par une table des matières, puis se déroule sur quatre chapitres et finit par une synthèse comparative.

La vision de Descola est très analytique et peut paraître simpliste au premier abord : il construit une grille, non pas pour tout expliquer, mais pour classer et comprendre. De manière très simplifiée, il s’agit de la perception des humains et des non-humains, en termes de caractéristiques physiques et morales. Tout est dit, et rien n’est dit.

Dans la vision occidentale moderne du monde, humains et non-humains ont une continuité physique : évolution des espèces, darwinisme, molécules du corps. La séparation entre eux est morale : seuls les humains ont une conscience, un esprit, une âme, ils sont faits à l’image de Dieu. Descola nomme naturalisme cette vision d’un monde objectif, articulant différences morales et ressemblances physiques; il l’illustre par des tableaux européens, comme cette

Sainte Madeleine lisant (du

‘Maître des figures de femmes à mi-corps’, 1525/50) peinture de l’âme de la sainte et, dans la veduta, imitation de la nature. Certes, les objets symboliques présents ici, horloge et ciboire, tirent le sens de ce tableau vers une interprétation plus analogique, vestige de la symbolique médiévale, mais on voit bien ici la représentation d’un monde organisé selon ces principes.

Cette section (la deuxième de l’exposition dans le parcours) s’étend aussi sur les débuts de l’autoportrait, qu’il soit authentification (Jean Fouquet en 1450) ou autocélébration (Dürer en 1500), manifestation de l’art en train de se faire (même si, comme je le

mentionnais il y a quelques jours, l’autoportrait remonte en fait aux miniaturistes du XIIème siècle, et singulièrement à deux femmes, Guda et Claricia, cette dernière nonchalamment allongée, les cheveux tressés). Un autre aspect de cette représentation est l’effort de compréhension de l’intériorité physique,

écorchés, rayons X, chronophotographie, IRM. Alors qu’on s’interroge sur la mort de

Descartes par empoisonnement, une ’sculpture/montage’ de

Paul Richer en 1913 fait entrer le crâne du philosophe dans son buste : démonstration convaincante, mais qu’est devenue l’âme dans ce monde qui s’éloigne de la religion ?

La première section s’attache à une représentation inverse du monde, l’animisme, où humains et non-humains ont la même intériorité mais des différences physiques : le tigre et l’homme sont en fait identiques, mais sous des apparences différentes, le corps n’est qu’un vêtement habillant de mêmes intériorités. Les objets les plus emblématiques dans cette section sont les masques à transformation, animal sous un angle de vue, humain sous un autre : l’apparence est ambigüe, car il n’y a pas de distinction dans la pensée, seulement dans l’aspect. Une image peut en cacher une autre (et on peut se relier là à des courants sous-jacents dans l’art occidental). Les petites figurines animales en os du détroit de Behring permettent ainsi de rester en relation avec l’esprit de l’animal, de même que les somptueuses coiffures de plumes amazoniennes (

couronne baniwa, 1960/72) permettent de s’approprier les qualités physiques des animaux, de se faire passer pour eux comme dans un camouflage rituel.

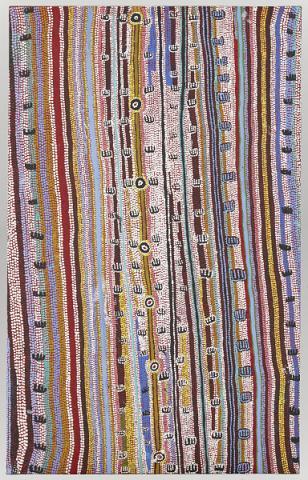

Le totémisme ensuite est la représentation d’un monde où caractéristiques physiques et morales sont communes aux humains et aux non-humains selon la famille totémique à laquelle ils appartiennent sans discontinuité. Ce sont principalement les Aborigènes australiens qui vivent dans cette culture du rêve, de l’unité englobante avec esprits et plantes. Les images-cartes qui en résultent sont des vues verticales du monde, contant une histoire, montrant des codes (

Rêve du feu, par

Darby Jampijinpa Ross, 1990).

La dernière section nous amène dans un monde où chaque être est différent et unique, tant moralement que

physiquement : le monde est alors fait d’analogies, de correspondances, d’affinités, de réseaux, de rhizomes qui organisent le désordre foisonnant, associent des singularités, tissent des liens. C’est le cas des symboles relevés auprès de Sainte Madeleine lisant, des chimères héraldiques ou fantastiques, des contes de fée où les crapauds se transforment en princes et vice versa, ou des kachinas hopis pour enseigner les mythes aux enfants. On retrouve ici Arcimboldo, les types de l’art antique et du haut moyen-âge, mais surtout l’art chinois où la peinture a pour principal but de montrer la correspondance harmonieuse entre l’homme et le monde (

Pèlerinage au bâton, par

Zha Shibiao, XVIIème siècle) et non de donner un point de vue, une perspective.

Ces correspondances se traduisent par des répliques, des enchâssements, des mises en abyme, des motifs de fractales. L’exemple décliné ici (article du catalogue par les époux Roberts) est le portrait du

Cheikh Ahmadou Bamba, saint homme mouride dont l’unique photographie de 1913 est la base de portraits (par

Assane Dione, 2002, à gauche sur la photo), de fresques, de posters et de calligrammes peints sur verre (

Serigne Gueye, à droite).

La conclusion, pédagogique et stimulante, contraste paysage analogique (chinois) et objectif (hollandais du XVIIème), masque à métamorphose animiste et chimère composite analogique, portrait naturaliste (Houdon) et analogique (buste romain), et corps humain inscrit dans le divin (analogisme médiéval) ou dans sa propre mesure (naturaliste Renaissance).

C’est peu dire que cette exposition est riche, qu’on ne l’épuise pas en une visite (mais vous avez encore seize mois pour la voir) et qu’il faut lire le catalogue (mais la section sur la photographie est décevante). Elle peut paraître trop orientée selon un certain schéma de pensée, pas totalement congruent avec l’histoire de l’art (comment l’art contemporain peut-il entrer dans ces schémas ? où mettre Pollock par exemple ? ou Soulages ?). Il faut la voir comme une proposition ouverte d’étude des différentes perceptions du monde (des ontologies, pour être pédant, ou précis) plus que comme une étude fermée des images et de leur fabrique stricto sensu. Mais la visite en est en tout cas un plaisir intellectuel et visuel sans pareil.

Photos courtoisie du Quai Branly, excepté photos 2 et 6 de l’auteur.