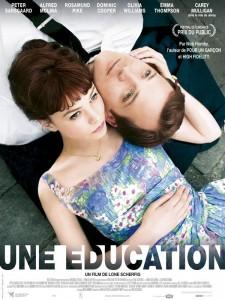

Vous croyiez que l’Angleterre, dès 1961, fut conquise par la Beatlesmania et ses hordes de groupies en folies ? Grave erreur. On s’emmerdait sec dans l’Angleterre post-churchillienne. Une Education, film d’une belle finesse, rafraichit les mémoires…

Twickenham, Londres, 1961. Jenny, élève brillante, est lycéenne dans une école privée dans laquelle elle prépare difficilement son entrée à Oxford. Fille unique, elle se sent à l’étroit dans sa famille, marquée comme toute la société de l’époque par l’austérité de la reconstruction de l’après-guerre. Ses seules évasions sont la musique et les livres en français, au grand dam de son père, qui ne veut “entendre que les gouttes de sueur sur les livres” en rentrant du boulot.

Un soir, en sortant de sa répétition, son violoncelle à la main, elle fait la connaissance d’un type d’âge mur, David, qui au volant d’une singulière Bristol anglaise “produite à très peu d’exemplaires”, lui propose de la ramener chez elle. Intriguée, elle va peu à peu faire connaissance avec cet homme charmeur et au tempérament si différent de la grisaille quotidienne. Commence alors dans l’Angleterre corsetée de l’après-guerre une histoire d’amour entre Jenny et David, qui va l’emmener à Oxford, puis lui faire découvrir Paris et ainsi faire son “éducation sentimentale” chère à Flaubert. Jusqu’au jour où…

Si le film plaît, c’est bien sûr d’abord par la vitalité du jeu de la jeune anglaise, Crey Mulligan, tourbillonnante de charme, et qui éclipse le vieux routard de Peter Sarsgaard (David). On se plaît à plonger dans la reconstitution minutieuse de l’Angleterre morose du début des années 1960, celle des anoraks beiges, du racisme omniprésent (Jenny parle de “niggers”, et même si le mot n’a pas la même connotation qu’aujourd’hui, on sent la surprise de la jeune fille à voir David fréquenter des Noirs), tout comme des dîner des prétendants fébriles chez les parents des jeunes filles.

Parfois, le cliché agace, en particulier l’escapade à Paris, Tour Eiffel carte postale, et pique-nique avec nappe à carreaux et vin rouge devant Notre Dame. Mais n’est ce pas la vision fantasmée parisienne de Jenny qui est ainsi représentée ? De son côté, David, dandy aux rentrées d’argent mystérieuses, intrigue et se rend attachant par son personnage d’Arsène Lupin foireux (le vol du tableau à la sauvette), et de James Bond de seconde zone (le coup de la banane…).

Toutefois, le vrai intérêt de ce film réside dans le fait d’avoir su capter une époque, celle d’avant l’explosion du rock venu des Etats-Unis, et de sa réappropriation par les jeunes anglais, Beatles et Rolling Stones en tête. Mais nous sommes en Angleterre et la ville qui fait rêver n’est pas encore Londres, mais Paris : Jenny écoute des disques de Juliette Gréco, rêve de cigarettes russes et d’effluves Chanel. Les scarabées grattent encore à la Cavern dans leur brumeux Liverpool, les parents flippent et admonestent les jeunes filles de ne pas fréquenter de “teddy boys”, et le pays s’emmerde.

On se laisse finalement bercer par ce film, et-ce jusqu’à la demi-heure finale où tout bascule, où les frustrations et les non-dits de la société anglaise de l’époque reviennent comme le coup de kick d’une moto Triumph pour laisser abasourdis les protagonistes et les spectateurs, ne rendant que plus fort le coup de tonnerre de la libération pop des mois à venir.

En salles le 24 février 2010

Crédits photos : © Metropolitain FilmExport