Pièces d’identité (Grasset, 1335 pages, 29 €), le recueil que vient de publier Bernard-Henri Lévy, deviendrait-il une victime collatérale de l’affaire Botul ? On a, en effet, abondamment évoqué dans la presse De la guerre en philosophie, le court essai où se trouve la référence malheureuse que l’on sait à un philosophe imaginaire. En revanche, le second opus ne paraît avoir, pour le moment, attiré que quelques chroniqueurs. Il est vrai qu’une lecture attentive de ce pavé en rebutera plus d’un. Il est vrai aussi qu’après le papier que lui a consacré samedi dernier Ségolène Royal dans Le Monde, la tâche se révèle encore plus difficile. Rivaliser avec cette fiche de lecture, remarquable de mièvrerie, excellente dans la platitude, brillante d’indigence intellectuelle et, au passage, exceptionnelle dans l’art de promouvoir son ego (23 occurrences de « je » et de « moi »), relève du défi. De plus, l’atmosphère qui règne aujourd’hui autour des écrits de BHL n’invite guère à s’exprimer : porter sur ceux-ci un regard qui ne serait pas béatement admiratif expose en effet à se trouver classé parmi la « meute » des « roquets » (comme l’affirme Ségolène Royal), voire à être soupçonné d’antisémitisme, comme le laisse entendre le biographe indulgent du « philosophe », Philippe Boggio, à moins que l’auteur lui-même n’évoque, comme il l’avait fait naguère à propos d’un commentaire au vitriol de Pierre Vidal-Naquet, «un rapport de police philosophique».

Pièces d’identité (Grasset, 1335 pages, 29 €), le recueil que vient de publier Bernard-Henri Lévy, deviendrait-il une victime collatérale de l’affaire Botul ? On a, en effet, abondamment évoqué dans la presse De la guerre en philosophie, le court essai où se trouve la référence malheureuse que l’on sait à un philosophe imaginaire. En revanche, le second opus ne paraît avoir, pour le moment, attiré que quelques chroniqueurs. Il est vrai qu’une lecture attentive de ce pavé en rebutera plus d’un. Il est vrai aussi qu’après le papier que lui a consacré samedi dernier Ségolène Royal dans Le Monde, la tâche se révèle encore plus difficile. Rivaliser avec cette fiche de lecture, remarquable de mièvrerie, excellente dans la platitude, brillante d’indigence intellectuelle et, au passage, exceptionnelle dans l’art de promouvoir son ego (23 occurrences de « je » et de « moi »), relève du défi. De plus, l’atmosphère qui règne aujourd’hui autour des écrits de BHL n’invite guère à s’exprimer : porter sur ceux-ci un regard qui ne serait pas béatement admiratif expose en effet à se trouver classé parmi la « meute » des « roquets » (comme l’affirme Ségolène Royal), voire à être soupçonné d’antisémitisme, comme le laisse entendre le biographe indulgent du « philosophe », Philippe Boggio, à moins que l’auteur lui-même n’évoque, comme il l’avait fait naguère à propos d’un commentaire au vitriol de Pierre Vidal-Naquet, «un rapport de police philosophique».

Il faut enfin avouer que rendre compte d’une compilation d’articles, de conférences, d’entretiens accumulés depuis quatre ans, traitant les sujets les plus divers, des plus sérieux aux plus futiles, réunis en outre de façon assez disparate, n’a rien d’aisé. Les textes sont supposés avoir été classés selon un plan déterminé ; pourtant, leur abondance, sur des thèmes souvent identiques, connexes ou croisés, entraîne d’innombrables redites qui, au fil des chapitres, finissent par lasser le lecteur le mieux disposé.

La première section, « Etat civil », en offre un exemple saisissant ; il s’agit, sur 120 pages, d’une sorte d’autoportrait joyeusement complaisant. Les références aux exploits et aux livres précédents de l’auteur y abondent, répétées à l’envie et émaillées d’autant de satisfécits. Certaines pourront choquer : « Mon ʺDaniel Pearlʺ, par exemple. L’expérience très bizarre que ce fut d’entrer dans la peau d’un mort, de vivre à la place de ce mort, puis de décristalliser, de revenir à la surface. » Le romancier a, certes, tous les droits (et le « romenquête » se pose comme un hybride qui permet de se dédouaner de toute rigueur), mais j’avoue que ce passage, où l’auteur décrit par le menu les prétendues pensées de ce journaliste martyr au moment où ses assassins le décapitent, ce mélange obscène de captation d’âme et de nécrophagie intellectuelle, donne volontiers la nausée au lecteur qui imagine ce que sa veuve, Marianne, a pu éprouver devant ces pages.

Heureusement, d’autres moment invitent au rire, comme lorsque BHL se proclame fier de son film, Le Jour et la Nuit (qualifié lors de sa sortie de « l’un des plus mauvais films depuis 1945 » par Les Cahiers du cinéma) en ajoutant ailleurs : « Une des choses qui ont dérouté, dans Le Jour et la Nuit, tient probablement au fait qu’il a été tourné et monté comme j’écris. » C’est pourtant bien ce que la critique et le public avaient compris. Et, s’il s’agissait d’une œuvre philosophique, on peut toujours se dire qu’elle devait traiter du néant. Plus impressionnante semble l’expertise géopolitique du « philosophe » qui nous explique, parlant du président Bosniaque Izetbegovic : « Je l’ai conseillé. J’ai passé des nuits, dans son palais austro-hongrois du centre-ville de Sarajevo, à discuter stratégie militaire et politique. Je l’ai amené chez le pape à Rome. Je l’ai amené chez le roi d’Espagne, chez Margaret Thatcher à Londres ou, justement, chez François Mitterrand. » « L’homme qui murmurait à l’oreille des grands de ce monde », voilà qui pourrait peut-être faire un bon long métrage, finalement, la prochaine fois ! Plus sérieusement, dans ces pages, seul un portrait assez réussi, mais très bref, de Jacques Lacan mérite que l’on s’y arrête.

Après cette mise en bouche, le véritable corps du livre apparaît entre les pages 123 et 408 ; une section intitulée « Le Génie du judaïsme », dans laquelle l’auteur, s’appuyant notamment sur Sartre, Lévinas, Benny Lévy, Edmond Fleg et Rosenzweig, développe deux thèmes qui permettent un vrai débat d’idées. Il y proclame d’abord l’universalité des textes judaïques sacrés et profanes (en particulier du Talmud) dont il affirme qu’ils n’ont rien de vieux grimoires, que leur contenu reste d’actualité et qu’ils pourraient beaucoup apporter au monde d’aujourd’hui. Cet argument est tout à fait recevable ; il serait en effet réducteur d’écarter des textes au seul motif de leur origine. La véritable question est toutefois de savoir jusqu’où l’inspiration de ces écrits pourrait mener dans le cadre de la vie publique. Car, même si BHL affirme qu’ils ne sont pas réductibles à la religion – ce que l’on peut facilement admettre –, s’il pense que le judaïsme ne s’apparente pas vraiment à une religion – notion probablement plus complexe – il n’en reste pas moins que les 613 commandements de la Torah qui en découlent existent, et qu’ils constituent à eux seuls une forme de « code civil » qui s’oppose, sur de nombreux points, au Code civil français et aux règles de vie sociale qui sont les nôtres. Chacun peut, s’il le souhaite, respecter ces commandements dans le cadre privé; il en va bien différemment dans la sphère publique.

Cette réserve paraîtrait secondaire si le thème complémentaire abordé par BHL ne concernait pas la notion de « Juif d’affirmation » ou « Juif de souveraineté », vivant pleinement, voire ostensiblement, sa religion, qu’il oppose au « Juif de négation » ou « Israélite » du XIXe siècle. L’auteur se livre à propos de ce dernier à une charge violente. Il n’a pas de mots assez durs contre ce « Juif du XIXe siècle », en d’autres termes celui qui, dans le respect des Lumières et de la Révolution de 1789, s’était efforcé de s’assimiler à la société française, celui que Jean-Claude Milner appelle le « Juif de savoir », qui avait privilégié le logos au mythos (ou la Loi), pour reprendre la distinction de Platon, celui qui s’était volontairement sécularisé, qui avait fait sienne cette phrase de Maimonide, le grand commentateur de la Torah du XIIe siècle, phrase que l’auteur qualifie d’« ahurissante » selon laquelle : « la loi qui s’applique à chacun est la loi du pays où il vit ». Aux yeux de BHL, ce « Juif de négation » ne représente qu’un « judaïsme qui est forcément vide puisqu’il s’est systématiquement vidé de tout ce qui n’était pas compatible avec l’identité républicaine [oui, vous avez bien lu !] », un judaïsme « peureux, obsédé par la peur de créer ou faire renaître l’antisémitisme, presque honteux » dont l’archétype serait Raymond Aron.

Or, qui était Benny Lévy ? Un ancien leader maoïste sous le pseudonyme de Pierre Victor, qui devint le secrétaire de Sartre avant de rejoindre une yashiva, puis de s’établir à Jérusalem pour y étudier les textes du Judaïsme et diriger l’Institut d’études lévinassiennes, cofondé avec Alain Finkielkraut et… Bernard-Henri Lévy. Beaucoup, qui reconnaissaient en lui [Benny Lévy] un intellectuel brillant, le décrivirent ensuite comme étant devenu un Juif fondamentaliste. BHL conteste ce trait de sa personnalité : « Benny n’était pas un fondamentaliste. Ce n’était même pas un orthodoxe. […] un Benny loin, très loin, de cette raideur qui va avec le sectarisme ». On serait prêt à le croire s’il n’y revenait si souvent dans son livre. D’ailleurs, j’ai en mémoire les propos d’une journaliste qui était allée interviewer Benny Lévy sur son lieu d’études, et qui avait été choquée que celui-ci laissât la porte du bureau dans lequel ils se trouvaient ouverte, au prétexte (manifestement intégriste) qu’un homme et une femme ne pouvaient rester dans une même pièce la porte fermée ! Voir dans ce geste une attitude en accord avec la valeur d’égalité des sexes relèverait de la fiction. Et voilà qui laisse penser que le Talmud, en fonction de qui l’étudie, n’est peut-être pas nécessairement la « machine […] de pulvérisation de tous les fanatismes » que BHL présente.

La section suivante traite de littérature. On y trouvera quelques chapitres consacrés à Romain Gary, Alberto Moravia, Robbe-Grillet, Kundera et Jean Genet. Ensuite, il est question, pêle-mêle, du Mal, de Sartre, de Lévinas. Une poignée de pages traitent de l’art, incluant quelques lignes sur L’Origine du monde de Gustave Courbet qui m’ont bien fait rire… Toute une section est dédiée aux Etats-Unis, dont la description de la tournée de promotion de l’auteur, narcissique et inutile, une chronique consacrée à la « culotte de Sarah Palin » et la découverte de Barack Obama bien avant son élection, dont l’auteur ne se montre pas peu fier.

Les chapitres se succèdent et, comme à la Samaritaine, on y trouve presque tout. Une touche de Voici, grâce à une conversations avec Sharon Stone ou le récit d’un dîner avec Ségolène Royal, un petit voyage allumé, avec cette histoire, relatée par Philippe Boggio, dans sa biographie du « philosophe », de stigmates qui auraient marqué ses mains après que Dominique de Villepin lui eut déclaré (sans rire ?) : « Vous êtes un Christ sans plaies ». On éprouve le sentiment de toucher le fond en lisant un entretien avec Frédéric Beigbeder où les deux complices comparent en toute simplicité leurs hôtels respectifs à l’Ile Maurice, à New York ou à Saint-Paul de Vence, et où les remarques fusent, passionnantes, dont celle-ci, du romancier de 99 F : « C’est fascinant parce qu’on se dit : ʺil va à Gaza sous les bombes et puis à l’Ile Maurice juste après.ʺ » Fascinant, en effet. Et surtout consternant. Heureusement, un beau texte (pp. 1006-1017) consacré à la laïcité parvient à tirer le lecteur de son ennui ou de son agacement, mais ce n’est que pour mieux retomber dans des papiers purement polémiques, tels ceux que j’avais déjà évoqués ici, sur l’affaire Siné ou l’affaire Polanski.

Comme est contraire à l’éthique d’un intellectuel de ne pas vérifier ce qu’il écrit tout en se livrant à des affirmations péremptoires. La philosophie à l’estomac, en quelque sorte, pour paraphraser Julien Gracq. Certaines erreurs sont de détail, qui trahissent simplement un manque de rigueur (et l’absence, a priori, de relecteurs chez Grasset) : p. 433, Education Européenne, le premier roman de Romain Gary, est rebaptisé « Jeunesse européenne », p. 718, l’auteur attribue à Michael Moore le film Fahrenheit 451 (que tourna en réalité François Truffaut en 1966, d’après le célèbre roman de Ray Bradbury) alors que le film de Moore, qui obtint la palme d’or en 2004, s’intitulait Fahrenheit 9/11, par référence au 11 septembre. D’autres erreurs démontrent que le « philosophe » est, certainement, expert en tout, sauf en technologies spatiales : p. 394, il est ainsi question du « spoutnik [sic] Apollo » lancé vers la lune en 1969 – ce qui réjouira la NASA – un Apollo « se délestant de sa base, de ses ailes », comme si la capsule avait été un avion ! Passons.

Car d’autres erreurs semblent moins innocentes : Ainsi, aux pages 283 et 406, BHL définit Sabra et Chatila comme le « massacre par des Libanais chrétiens de centaines de Libanais musulmans », alors que, dans ces deux camps de réfugiés situés dans une zone à l’époque sécurisée par l’armée israélienne, les victimes de ce massacre, perpétré en effet par les Phalangistes chrétiens, étaient des Palestiniens, et non des Libanais musulmans. Cette « bourde » est autrement plus sérieuse que ne l’était l’affaire Botul. Au mieux, elle démontre une méconnaissance du sujet, au pire, elle cherche à porter un discrédit supplémentaire sur un Liban dont l’équilibre interne, où politique et religion se mêlent, reste on ne peut plus fragile. Page 910, BHL évoque encore un « Etat palestinien qui serait une base avancée de l’Iran », faisant un surprenant amalgame entre sunnites et chiites, Hamas et Hezbollah.

D’autres fois, on se demande si ces erreurs ne relèvent pas de la simple malveillance. Page 1188, il est question de Jean-Paul II, « cette force de la nature succédant au vieux [sic] Jean-Paul Ier ». Pourquoi un tel mépris envers un pontife, certes étrangement éphémère, mais qui se voulait avant tout pasteur et avait entrepris d’assainir les finances du Vatican de leurs dérives mafieuses (ce que se gardera bien de faire son successeur pendant des années) ? Et puis, lors de son accession au trône, Jean-Paul Ier n’avait que 65 ans. Au moins y-a-t-il là quelque chose de rassurant : dans 4 ans, nous pourrons donc parler du « vieux BHL » (puisqu’il a 61 ans) sans encourir les foudres de ses thuriféraires. Page 1325, c’est au tour d’André Malraux de faire les frais de la malveillance béhachélienne : selon le « philosophe », l’écrivain serait devenu ministre du Général « quand il [n’écrivit] plus de romans, quand son imagination [fut] tarie. » L’auteur de la Condition humaine fut ministre en 1945, puis de 1958 à 1969 ; pendant cette période, il publia plus de vingt ouvrages, dont l’ensemble de ses écrits sur l’art. On a connu des imaginations moins fertiles. Notons enfin, p. 1201, cette remarque perfide sur Robert Linhart, chef maoïste dont Benny Lévy fut le lieutenant avant de lui succéder : « sauf que lui, Linhart, l’était, fou, vraiment fou, interné en mai 1968, à la façon de notre maître à tous […] Louis Althusser. » Linhart fut, en effet, interné à cette période, comme le raconte sa fille Virginie dans un bel essai. Mais comparer sa dépression à la folie d’Althusser, qui tua sa femme en l’étranglant, a quelque chose d’odieux qui ne grandit pas l’auteur d’un tel raccourci. Faut-il voir dans cette mauvaise action un soutien subliminal de BHL à son ami Benny Lévy, que leur compagnon de lutte de l’époque, l’architecte Roland Castro, décrit comme « un esprit extrêmement malin, au sens diabolique », qui aurait profité de sa maladie pour marginaliser Linhart ?

Heureusement, quelques dénominateurs communs unissent les deux ouvrages : un égotisme omniprésent, une posture victimaire, un refus de toute remise en question et ce comique involontaire que j’évoquais dans une précédente chronique. Cela commence dès la page 11, avec le titre d’un entretien : « Lévy ? Les vies ? ». On se gausse ; Boby Lapointe n’eut pas fait mieux. Mais ce calembour à deux sous n’est rien comparé au réel morceau de bravoure drolatique inclus entre les pages 1204 et 1207 : un article sobrement intitulé « Vivre au Carlyle ». BHL y décrit le palace new-yorkais, en bordure de Central Park, dans lequel il descend habituellement. Le texte, quoi qu’il ne fut manifestement pas écrit dans ce but, est à mourir de rire. Extrait : « C’est mon ami Daniel Toscan du Plantier qui m’y amena, pour la première fois, à la fin des années 70, alors qu’il vivait avec Isabella Rossellini. Beaux fantômes. Ombres chères. Ma femme, Arielle Dombasle, entonnant a capella, avec le concierge de jour, un air de bel canto. Aimable lieu. » Aimable livre aussi.

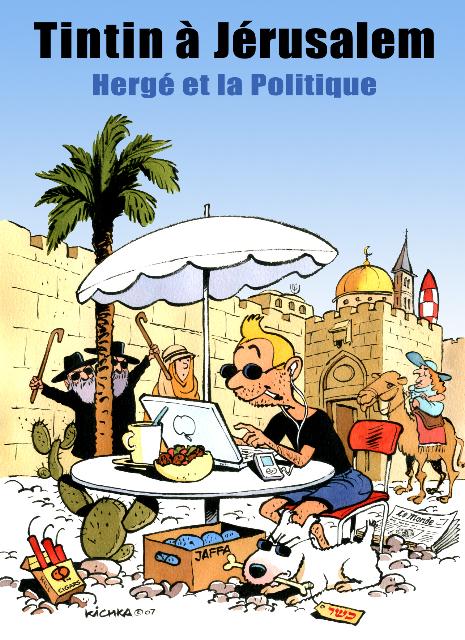

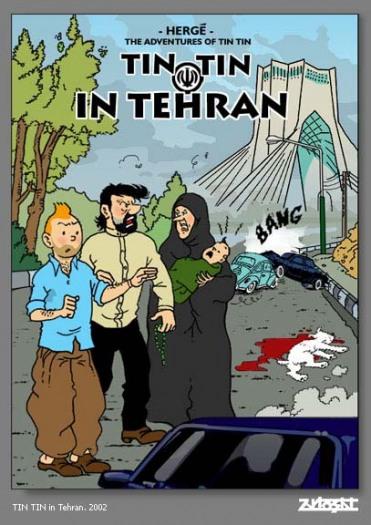

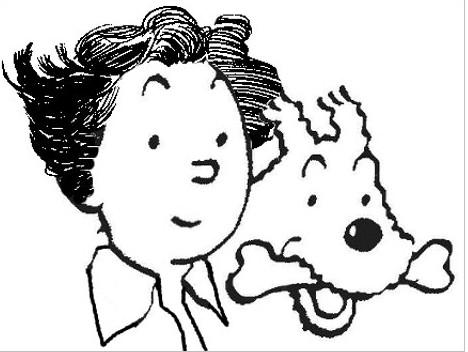

Illustrations : Tintin à Jérusalem © Michel Kichka - Tintin à Téhéran © Zartosht Soltani - BHL Tintin.