Vous êtes pianiste et compositeur de formation, pourquoi avoir choisi la forme du roman pour vous exprimer ?

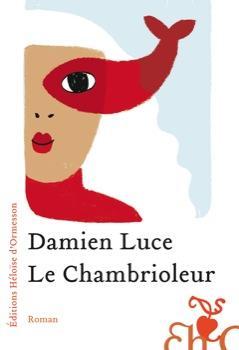

Vous êtes pianiste et compositeur de formation, pourquoi avoir choisi la forme du roman pour vous exprimer ? Le goût du conte, celui de modeler des personnages qui m’échappent, celui de l’évasion, m’ont tout naturellement poussé vers une forme narrative. Le Chambrioleur fut d’abord une Nouvelle que j’ai développée non seulement en la nourrissant d’intrigues, mais surtout en explorant les états d’âme de ses acteurs, leurs faiblesses, leurs troubles, leurs blessures. Pour moi, ce qui fait un roman, au-delà de sa structure, ce sont les êtres qu’il contient. C’est la conscience humaine qui fait le récit. Être romancier, c’est être un peu marionnettiste, en espérant insuffler à ses pantins l’illusion de la vie. Ma passion pour le théâtre a sans doute également sa part dans mon écriture. Je vois le roman comme une pièce dont je confierais au lecteur la mise en scène, l’éclairage, les décors...

Entre la musique et l’écriture, laquelle de ces deux disciplines vous semble-t-elle la plus universelle ?

Du point de vue de l’auditeur ou du lecteur, l’universalité de la musique semble évidente. Sans vouloir tomber dans le cliché, la barrière de la langue est difficilement franchissable, et un texte traduit perd souvent de sa force, comme un arbre qui pousserait moins bien sous un climat étranger. Du point de vue de l’auteur ou du compositeur, c’est l’écriture qui est la plus immédiate. La musique est un langage plus complexe, plus technique, et met en jeu un savoir- faire qui, hélas, ne fait pas l’objet d’un enseignement précoce, et ne devient spontané qu’après un long apprentissage. Un jour, peut-être, on enseignera très tôt la musique aux enfants, et ils la manieront aussi bien que les mots.

Quelle différence faites-vous entre votre travail de musicien et votre travail de romancier ?

Dans la pratique, je me considère avant tout comme musicien, tout simplement parce que c’est ma première formation. La musique exige une grande discipline, une pratique quotidienne. Le travail du piano structure véritablement mes

journées. Cela m’est nécessaire. Je ne pourrais pas écrire sereinement sans cela. Mais les jours sont longs (ou sont « ronds »)… Et l’écriture, prend tout naturellement sa place. Cette place est beaucoup plus évasive, moins définie. Et d’ailleurs, je n’écris pas tous les jours. Cette fameuse discipline qui fonctionne si bien pour le piano ne m’est pas ici d’une grande utilité. Je ne sais pas m’asseoir à une table en me disant : « écrivons un peu. » Je m’y suis essayé plusieurs fois : je cogite quelques minutes, et je finis toujours par contempler le globe terrestre posé sur mon bureau et qui me sert de lampe. Lorsque j’ai fait douze fois le tour du monde, et pour peu que mes chats s’en mêlent, j’abandonne. Je passe beaucoup de temps à laisser mûrir mes idées. Parfois même, je n’écris rien pendant plusieurs mois, à part quelques bribes de phrases sans queue ni tête.

Mais ce temps-là (ou plutôt ce contretemps) est un passage obligé. Lorsque je me réveille de cette «hibernation littéraire», j’écris de manière assez intensive. En somme, j’aborde la musique et la littérature très différemment. Par exemple, je compose toujours au piano. Ce « bureau noir et blanc» m’est indispensable. Il est vrai qu’il ne porte pas de globe terrestre pour me distraire… Mais il y a souvent un chat endormi dessus !

Votre roman est très musical dans sa construction, avec des pauses, des suites de notes rapides. L’avez-vous écrit en transposant les règles que votre travail de pianiste et de compositeur vous ont apprises ?

Pas consciemment, non. Je ne pense pas qu’on puisse réellement transposer les règles de la musique vers l’écriture littéraire, du moins pas de manière convaincante. D’ailleurs, même si j’aime à lancer des passerelles entre les arts, je me méfie des mélanges. Il est beau de faire se côtoyer différentes formes artistiques, à condition que chacune garde ses contours, ses couleurs. On y perd un peu en les plongeant dans un même chaudron où elles se diluent, et l’on obtient souvent une espèce de bouillon assez fade. En revanche, j’accorde une grande importance au « nombre» (comme dirait Mauriac) d’un récit. Mais cette cadence est avant tout littéraire, et tient davantage de la scansion que de la musique. Après tout, la musique n’a pas le monopole du rythme.

Comment sont nés les personnages de Jeanne et de Paulin ?

Jeanne et Paulin sont nés de la situation où je les ai mis. Pour moi, c’est toujours la situation qui crée le personnage, un peu comme au théâtre. N’en déplaise à nos professeurs de français, (nous avons tous des souvenirs d’interrogations écrites : «Définissez le caractère de Monsieur Lepic»), j’ai l’intuition qu’un être tient sa substance de son vécu. Une fois qu’on a dit que Tartempion est avare, que Tartempionne est tendre, on a encore rien dit d’eux. « Dis-moi ce que tu as vécu, et je te dirai qui tu es. » C’est le point de départ de mes personnages. Tout est né de leur rencontre: un cambrioleur qui surprend la petite-fille de la maison. Chaque trait de caractère a pris sa place par la suite, mais toujours dicté par les événements, et non l’inverse. Le jeu des contrastes est également important à mes yeux. Jeanne est une « gosse de riche», Paulin est un vagabond raté. Ils jurent l’un par rapport à l’autre, et c’est ce qui rend leur rencontre fertile, car improbable. Rien de plus ennuyeux que deux personnes qui se ressemblent.

Vous sortez également un disque chez Universal, Histoire de Babar – Impressions d’enfance. L’enfance semble être votre source d’inspiration et votre sujet de prédilection. Pourquoi ?

L’enfance… C’est toujours compliqué pour moi d’évoquer cette saison sans tomber dans le côté «divan ». L’enfance, il est vrai, est omniprésente dans mon travail depuis quelques années. Il y a deux ans, par exemple, j’ai écrit et joué une pièce de théâtre, Presque trop sérieux, laquelle relevait encore du monde enfantin. Musicalement parlant, j’ai également commis quelques notes à ce propos… Mais je ne compte pas faire de ce sujet le leitmotiv de ma vie. Disons-le une fois pour toute, j’ai eu une enfance extrêmement heureuse, et une adolescence très sombre. Écrire sur l’enfance est ma manière (oh ! combien naïve !) d’entretenir la mienne, un peu comme on souffle sur une flamme pour l’empêcher de s’éteindre. Mais je sais aussi qu’il faut un jour renoncer à son enfance, et que le petit bonhomme que j’étais finira bien par « rester sur le bord de la route ». Toujours remettre à plus tard cette rupture peut devenir pitoyable, presque plus triste encore que la séparation elle-même.

Je tiens aussi à dire que Le Chambrioleur n’est pas un livre pour enfant, de même que le disque Histoire de Babar – Impressions d’enfance ne s’adresse pas nécessairement à eux non plus. (Mais ils sont les bienvenus !) Il faut faire la part de ce qui est « pour l’enfance » et de ce qui est « sur l’enfance ». Nous évoquions plus haut l’aspect universel de la musique ou de la littérature, mais quoi de plus universel que l’enfance ? Cette époque-là nous explique, et si l’on pouvait déplier notre âme ainsi qu’une cocotte en papier, on découvrirait sûrement l’un des dessins maladroits de nos jeunes années.

Quelle est la question à laquelle vous aimeriez répondre au sujet de votre dernier roman ?

J’imagine que c’est celle à laquelle je ne m’attends pas, et qui me désarçonne. J’aime être mis en danger… Je ne peux et ne veux donc pas connaître cette question. Mais je l’attends de pied ferme !

Celle à laquelle vous n’aimeriez pas répondre ? Ce roman est-il autobiographique ?

Réponse : Non. Parler de moi m’ennuie.

Enfin, que diriez-vous aux lecteurs du BSC News pour leur donner envie de lire votre roman ?

Jeanne, dix ans, penchée sur son microscope, observe l’une de ses larmes. Devant elle, bien ordonnée sur le bureau, toute la collection des Arsène Lupin. Il fait nuit, les parents sont à l’opéra, comme tous les samedis. Leur absence est à peine perceptible, car ils ne sont jamais bien présents non plus. La petite fille est seule dans l’immensité du château citadin. Soudain, la porte de sa chambre s’ouvre…

Propos recueillis par Harold Cobert / BSC NEWS MAGAZINE