En un rien de temps, voilà que retranscrire les émotions cinéma du moment, bonnes ou mauvaises, devient un exercice ardu. L’humour cérébral des frères Coen s’est vu passé sous silence. Les états d’âme aériens de George Clooney se sont évanouis. Le Gainsbourg rêvé de Joann Sfar, perdu dans les méandres de ma lutte aquatique en intérieur.

En un rien de temps, voilà que retranscrire les émotions cinéma du moment, bonnes ou mauvaises, devient un exercice ardu. L’humour cérébral des frères Coen s’est vu passé sous silence. Les états d’âme aériens de George Clooney se sont évanouis. Le Gainsbourg rêvé de Joann Sfar, perdu dans les méandres de ma lutte aquatique en intérieur.Bien sûr il y a les films dont je n’aurais de toute façon pas forcément parlé, ou si peu. Aurais-je eu beaucoup à dire d’Une exécution ordinaire autrement qu’en quelques platitudes de l’ordre du « intéressant mais longuet », ou « La vache, il est pas mal Dussollier en Staline ! » ? Aurais-je longuement épilogué sur le Brothers de Jim Sheridan, au trio d’acteurs sexy et capable, mais à la qualité finalement si passable et attendue, me laissant croire que le cinéaste irlandais est décidément dans un creux (Get rich or die trying ?!) ?

Aurais-je enfin voulu consacré un billet tout entier au Lion d’Or vénitien Lebanon, drame israélien déjà largement soutenu par la presse, mais qui personnellement m’a laissé dubitatif sur l’intérêt d’un film se déroulant entièrement dans un tank ? Le temps y semble bien long…

Heureusement il y eût tout de même quelques films dont, faute d’eau visiteuse, j’aurais probablement aimé parler. Comme ce Sherlock Holmes version Guy Ritchie, aussi agréable et haletant qu’inoffensif. Encore plus certainement, j’aurais aimé parlé d’Anvil ! The story of Anvil, documentaire doux et enthousiasmant sur les affres du business musical, la passion dévorante, et l’inusable beauté de l’amitié. Si je n’en ai pas parlé, je souffle de soulagement que d’autres en ont bien parlé par ailleurs.

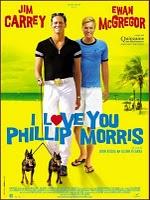

Alors que me reste-t-il de ces derniers jours ? Il me reste I love you

Phillip Morris, la comédie du moment interprétée par Jim Carrey, produite par Luc Besson et présentée à Cannes, qui a semble-t-il fait grincer des dents dans les couloirs d’Hollywood. Pourtant pas de doute, le comédien élastique, génie comique des temps modernes, n’avait pas été aussi enthousiasmant dans son art comique depuis belle lurette (et c’est un fan de Yes man qui parle). Le film est drôle et culotté, on le craint trop doux mais il sait retomber sur ses pattes, mais c’est bien l’ami Jim, ce canadien aux grimaces extraterrestres, qui porte le film à bout de bras et le tire puissamment vers le haut.

Phillip Morris, la comédie du moment interprétée par Jim Carrey, produite par Luc Besson et présentée à Cannes, qui a semble-t-il fait grincer des dents dans les couloirs d’Hollywood. Pourtant pas de doute, le comédien élastique, génie comique des temps modernes, n’avait pas été aussi enthousiasmant dans son art comique depuis belle lurette (et c’est un fan de Yes man qui parle). Le film est drôle et culotté, on le craint trop doux mais il sait retomber sur ses pattes, mais c’est bien l’ami Jim, ce canadien aux grimaces extraterrestres, qui porte le film à bout de bras et le tire puissamment vers le haut.Évidemment on est fan de Carrey ou on ne l’est pas. C’est comme Clint Eastwood. En fait non, cela n’a rien à voir. Tout le monde peut aimer Clint. Tout le monde devrait. C’est ce que je me dis à chacun de ses films, et Invictus a beau ne pas être Gran Torino (comprendre, le film de l’année), c’est une fois de plus un rendez-vous avec du beau cinéma. Un rendez-vous qui a tardé pour moi, puisque voilà plus de cinq semaines que le film était sorti lorsqu’enfin j’ai pu le voir, ce beau film. Bien sûr, je serai le premier à me montrer sceptique sur le dernier acte du film, ou plutôt sur son climax, à savoir la fameuse finale de la Coupe du Monde de Rugby 1995, censée être le point d’orgue du film, mais s’étirant bien trop à mon goût, et où le grand Clint se montre particulièrement mal avisé dans la mise en scène, abusant à foison des ralentis, qui comme chacun le sait sont une aberration cinématographique (dans 99% des cas).

Mais qu’importe finalement ce manque d’inspiration d’Eastwood, tant le reste tient de l’admirable. En maître d’œuvre parfaitement rodé à l’art cinématographique, Eastwood excelle dans un autre art, celui de faire s’entremêler petite et grande histoire, et par là même de faire naître l’émotion, de la petite étincelle au pinacle étincelant. Son film est un hymne humaniste qu’il est difficile de ne pas embrasser, tant il exprime énormément sur la société actuelle en mettant en lumière la personnalité de Mandela, et l’admiration qu’il lui voue sans doute.

Invictus est un film qui crie la joie que l’humanité peut trouver lorsqu’elle se donne la peine de s’unir et de défier les viles attentes. C’est un film qui affirme le besoin de l’être humain de ne pas se laisser guider par la haine ou la violence. C’est un film qui dit que les plus grandes forces de l’esprit naissent à l’échelle humaine, dans chacun de nous, aussi ordinaire que nous soyons. C’est surtout un film qui dit tout cela avec l’œil et la main sûre d’un maître comme Eastwood, qui s’il se montre peu judicieux dans sa façon de filmer un match de rugby, sait nouer un récit, et nous précipiter en son sein. A mes oreilles résonnent encore les chants africains, et la voix de Morgan Freeman : « I am the master of my fate. I am the captain of my soul ».

Invictus est un film qui crie la joie que l’humanité peut trouver lorsqu’elle se donne la peine de s’unir et de défier les viles attentes. C’est un film qui affirme le besoin de l’être humain de ne pas se laisser guider par la haine ou la violence. C’est un film qui dit que les plus grandes forces de l’esprit naissent à l’échelle humaine, dans chacun de nous, aussi ordinaire que nous soyons. C’est surtout un film qui dit tout cela avec l’œil et la main sûre d’un maître comme Eastwood, qui s’il se montre peu judicieux dans sa façon de filmer un match de rugby, sait nouer un récit, et nous précipiter en son sein. A mes oreilles résonnent encore les chants africains, et la voix de Morgan Freeman : « I am the master of my fate. I am the captain of my soul ».Ce qui est assez paradoxal, c’est que si Eastwood n’a probablement pas voté pour Barack Obama, son film est le premier indubitablement estampillé « Made in Obama’s America ». Et s’il ne sait probablement rien du débat sur l’identité national qui est d’actualité en France, Invictus pourrait sans difficulté s’insinuer dans les consciences d’un tel débat.