En 2010, Haïti est frappé d’un tragique séisme. Nous vous présentons aujourd’hui un reportage publié en octobre 2007. Un regard et un rappel sur Haïti avant le séisme.

En 2010, Haïti est frappé d’un tragique séisme. Nous vous présentons aujourd’hui un reportage publié en octobre 2007. Un regard et un rappel sur Haïti avant le séisme.

La communauté internationale participe à sa 5e intervention en Haïti depuis 1993. Déployée en 2004, la plus récente mission des Nations Unies doit assurer la sécurité d’Haïti et rétablir l’État de droit pour permettre au pays de se développer. Un défi qui prendra des années à se réaliser alors que tout est à faire. Santé, éducation, économie, criminalité, incompétence et mentalités sont indissociables pour comprendre l’ampleur de la reconstruction de ce pays de 8 millions d’habitants.

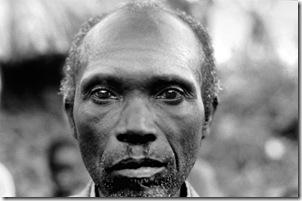

Jean a le cœur brisé en se promenant sur les montagnes de Marmelade, dans la région de l’Artibonite, au nord d’Haïti. Au loin, il a aperçu deux hommes qui s’échinent à scier de larges troncs d’arbre. Jean s’arrête, les montre du doigt. «Il n’y a plus d’arbres dans mon pays, rage-t-il. Quand j’étais jeune, on plantait un arbre à chaque naissance. Un arbre, c’est la vie.»

La vue, du haut des cimes de Marmelade, donne raison à Jean. La végétation cède la place aux roches et à l’herbe rase. Les pluies torrentielles n’épargnent pas ce pays montagneux, comme le rappellent les inondations de mai et septembre 2004 qui ont fait près de 4000 morts, 2000 disparus et des centaines de milliers de sinistrés. La pluie érode la roche et la traîne vers le bas. À regarder les champs, sur le bord des routes, on s’imagine qu’il y pousse de la rocaille.

Haïti et l’environnement

Haïti et l’environnement

À l’image de la commune de Marmelade, Haïti vit un problème environnemental important. De 35% qu’il était dans les années 1960, le couvert végétal du pays recouvre à peine 2 à 3% du pays aujourd’hui. Sans végétation, en terrain montagneux, l’érosion risque de mettre sur la paille nombre d’Haïtiens. 90% des activités du pays sont agricoles. Jean peut bien se plaindre. Chaque arbre coupé menace le garde-manger de la population. Et pousse les gens à s’exiler vers les villes.

La marche calme Jean. Les deux hommes, avec leur scie, l’ont secoué. La nature, c’est sa vie. Il aide les agriculteurs à contrer l’érosion en construisant des murets de pierres ou en plantant des ananas, de la canne à sucre ou des herbes. Il leur apprend à mieux cultiver leurs champs. Jean est technicien agricole pour l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

L’agriculture n’est qu’une porte d’entrée pour la FAO. Car son projet, ce sont les préoccupations et les solutions de la population de Marmelade. C’est elle qui décide de tout: ses priorités et ses représentants au sein du Comité de Développement (CD). La population s’est limitée à 5 priorités: santé, eau potable, érosion, commerce pour les femmes et éducation: ces choix sont indissociables pour rehausser la qualité de vie dans la région.

«Au début, c’était difficile parce qu’ils sont habitués à des projets dirigistes, interventionnistes. Là, c’est un projet de la commune», raconte Eduardo Seminario, responsable technique à la FAO. Il est à la tête d’une équipe de 16 Haïtiens, dont la plupart sont originaires de Marmelade.

Haïti et l’éducation

L’une des priorités, entre les mains du CD, est de favoriser l’accès à l’éducation. La construction d’une école pour 1000 élèves est un pas dans cette direction. «Mais c’est difficile d’apprendre quand les enfants sont mal nourris», explique un membre du CD. Selon la FAO, près de la moitié des 8,4 millions d’Haïtiens souffrent de faim. Près du quart des enfants de moins de 5 ans souffriraient de malnutrition chronique.

La faim n’est qu’un des nombreux obstacles qui expliquent qu’un Haïtien sur deux n’a pas complété ses études primaires. Madeleine, une enseignante québécoise à la retraite, est venue donner un coup de pouce à ses collègues haïtiens par l’entremise de la Fondation Paul Gérin-Lajoie (FPGL). Accompagnée de Jean-Luc, son époux, également retraité de l’enseignement, elle appuie des professeurs pour améliorer le système scolaire. «Je veux les faire bouger davantage, favoriser leur créativité, dit-elle d’un ton énergique. L’enseignement est répétitif. Ce n’est pas motivant. Ici, on a l’impression que les enfants sont une quantité négligeable. Ils ne sont pas habitués qu’on s’intéresse à eux.»

Madeleine est arrivée il y a un mois. Elle qui rêvait de s’impliquer n’a travaillé que 10 jours. Tous les matins, Madeleine se présente à l’école sans savoir s’il y aura classe. En zone rurale, la pluie est une bonne excuse pour élèves et professeurs de ne pas se présenter à l’école. Ce vendredi, malgré le beau temps, elle se butte à des classes vides; 4 des 9 enseignants ne se sont pas présentés. Il n’y a pas eu de cours depuis 3 jours. La direction n’intervient pas. Deux groupes se sont joints à d’autres classes. Les locaux vides sont envahis par des filles qui dorment, affalées sur les bancs d’école. Le regard fuyant, elles ne veulent pas expliquer pourquoi elles ne retournent pas à la maison. «Certaines sont des restavecs, explique Madeleine, compatissante. De jeunes filles offertes comme domestiques à des familles plus fortunées, dans l’espoir que ces familles paient pour les éduquer. Elles préfèrent rester à l’école. C’est leur seul moment de détente, ici», poursuit l’enseignante québécoise.

Dans la classe des 3e année, on ouvre les cahiers de mathématique. Elles ne sont que 13, cette journée-là. L’air circule mieux qu’en temps normal, alors qu’elles sont 43. Le rythme de la classe est lent. Chacune, à tour de rôle, se présente au bureau du professeur pour corriger ses exercices. Elles sont peu actives, peu participatives. À l’image du professeur qui récite sans âme des leçons sur les fractions.

L’enseignante québécoise n’est pas prête à lancer la pierre aux enseignants haïtiens. «Moi ce soir, j’ai de l’eau, un bon repas. Pas eux. Leur salaire ne vient jamais. Ils sont fatigués. Je les vois se coucher sur leur bureau 10 minutes. Trois enseignantes suivent une formation de soir. Ils ont leur classe à s’occuper, leur famille et leurs travaux. Pour la plupart, ils sont en mode survie et ça paraît. Ils auraient besoin de beaucoup d’encouragements. On ne souligne pas leurs bons coups. Alors ils agissent de même avec leurs élèves. Quand tu prends le temps de regarder ce qu’ils vivent, tu ne peux pas les juger. Mais ça ne donne pas de résultats auprès des élèves.»

Le défi de l’accès à l’éducation est de taille. Malnutrition qui rend difficile la concentration, longues heures de marche pour atteindre l’école, professeurs peu motivés et absents, écoles souvent fermées, surpeuplement dans les classes. Autre obstacle majeur: un examen national décide si l’élève de 6e année peut passer au secondaire. Le test est en français. En zone rurale, on parle créole. Tant à la maison qu’à l’école. Malgré la bonne volonté des jeunes, très peu terminent le niveau primaire.

Haïti et les soins de santé

Haïti et les soins de santé

Autre souci pour la population de Marmelade, l’accès aux soins de santé. Les 40 000 habitants de la commune possèdent un minuscule centre de santé. Avec ses 4 médecins, dont deux Cubains, le Centre fonctionne au ralenti. Pas d’équipements pour traiter des fractures, encore moins pour opérer. La majorité des malades qui se présentent ont des problèmes de malnutrition ou de typhoïde en raison d’une consommation d’eau non potable. «L’eau est un véritable problème, affirme un membre du Comité de développement de la commune. Certains marchent la nuit pour en puiser dans la montagne. La population consomme la même eau que le bétail.» Pour Marmelade, l’amélioration de la santé passe par la captation d’une source d’eau potable.

Les statistiques parlent d’elles-mêmes. En Haïti, un enfant sur 12 meurt avant d’avoir atteint 5 ans. On compte 523 décès de femmes enceintes pour 100 000 naissances. L’un des taux les plus élevés au monde. La cause est simple, selon Médecins Sans Frontières: peu de femmes ont accès aux soins obstétriques d’urgence. Pour répondre à ce problème, Médecins Sans Frontières opère un hôpital pour aider les femmes enceintes de milieux défavorisés.

«Notre objectif est de pratiquer 280 accouchements vaginaux et 120 césariennes par mois, explique Colete Gadenne, chef de mission de Médecins Sans Frontières . Nous voulions nous en tenir aux cas compliqués.» Un mois après l’ouverture de l’hôpital Jude Anne, en mars 2006, Médecins sans Frontière atteignait son objectif. Certains mois, l’organisme pratique plus de 1000 accouchements.

Colette fait tout en même temps. Signer des chèques, régler des problèmes au téléphone, prévoir la journée du lendemain, recevoir des journalistes. Sa voix dénote un état d’urgence permanent. «Nous travaillons en surcharge totale. Nous avons dû engager plus de médecins, acheter plus de matériel que prévu. Nous recevons des gens de partout. Ça montre qu’il y a un énorme problème.»

L’hôpital Jude Anne, situé à La Saline, dans un bidonville de Port-au-Prince, ressemble à une école. À l’intérieur, le personnel est à la course. La salle d’opération est protégée par une bâche de plastique. À l’étage, les lits sont empilés les uns sur les autres pour accueillir le plus de patients possibles. Les patientes sont dans un état catatonique.

Par manque d’espace, des femmes sur le point d’accoucher attendent à la grosse chaleur dans la cour intérieure. Assises sur des bancs de bois, elles ne font rien, si ce n’est s’éponger le front. Elles observent, de l’autre côté de la grille, la longue file de gens qui espèrent recevoir des soins prodigués par Médecins Sans Frontières. L’heureux papa d’une petite fille, appelé au porte-voix depuis la cour intérieure, peine à rentrer pour rejoindre sa progéniture et son épouse. Contre la porte d’entrée, personne ne bouge. Personne ne veut céder sa place. Sortir de l’hôpital est tout aussi périlleux. Les gens sont à cran, las d’attendre.

Médecins Sans Frontières ne veut pas se substituer aux hôpitaux haïtiens. Mais la gratuité des soins offerts par l’organisme est un luxe que la grande majorité des habitants de Port-au-Prince ne peuvent laisser passer. Le coût des soins, dans le système haïtien, n’est pourtant pas élevé. Mais les gens n’ont pas d’argent. Ce qui fait rager Colette. «Le ministère de la Santé se ferme les yeux, s’emporte-t-elle. Il dit qu’il est débordé. Mais si tu fais le tour des hôpitaux, les maternités sont vides.»

Estimé et Yves, médecins haïtiens, ont une perception différente de Colette. Estimé a obtenu sa maîtrise à l’Université de Montréal. Yves, lui, a étudié aux États-Unis. Ils illustrent l’effet pervers de l’action de Médecins Sans Frontières. «À l’hôpital d’État de l’Université, le plus grand au pays, le système d’obstétrique et de gynécologie n’est pas fonctionnel. Médecins Sans Frontières est arrivé et a dit qu’il s’occupait des accouchements compliqués. Nous n’avons donc plus de cas pour former nos médecins», raconte Yves.

Ces deux médecins constatent le manque de services offerts à l’extérieur de la capitale. «La quasi-totalité des médecins restent à Port-au-Prince. Ils ne veulent pas s’installer dans les provinces à cause du manque d’infrastructures. Si tu ne peux pas opérer sans anesthésiste, tu ne veux pas y travailler», affirme Estimé.

Si les régions sont peu attirantes pour les professionnels de la santé, les bidonvilles sont également ignorés en raison de l’insécurité qui y règne.

Haïti, bidonvilles et insécurité

Haïti, bidonvilles et insécurité

Médecins Sans Frontières a pris le relais dans les quartiers dangereux, négociant des couloirs humanitaires avec les chefs de gangs. Femmes enceintes, blessés par balles, victimes de violence sexuelle, Médecins Sans Frontières pratique une médecine de guerre. Les gangs des bidonvilles, autrefois animés par des motivations politiques, sont passés à l’ère criminelle: massacres à la machette, fusillades dans les lieux publics, kidnappings et viols, maisons brûlées.

Apparus timidement en 2005, les kidnappings contre rançons ont atteint des sommets à l’été 2006 avec 10 cas par jour. «Les gangs contrôlaient le pays. Ils étaient partout», rapporte Edmund Mulet, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Les Casques bleus se sont installés dans les bidonvilles, faisant passer les morts violentes de 2 par jour à 2 par mois.

Depuis février 2007, le calme est revenu dans le pays, hormis quelques zones encore problématiques comme les Gonaïves. Les chefs de gangs ont été arrêtés, tués, ou ont déguerpi. Les autres membres se sont dispersés. Les gangs n’effraient plus autant la population. Les voyous d’hier deviennent les victimes d’aujourd’hui. «Maintenant, on voit de plus en plus d’actes de justice populaire, affirme M. Faggart, représentant spécial pour la Commission internationale des Droits de l’Homme en Haïti. Une foule a lynché un jeune soupçonné d’avoir assassiné un flic. Ils en ont profité pour mettre le feu au marché ou se réunissaient les jeunes criminels. Quand on pense que le marché est le seul lieu de ravitaillement de ces gens, c’est fou!» s’indigne M. Faggart.

La population, particulièrement dans les bidonvilles, endure des conditions de vie inhumaines et explose de façon spontanée. La Saline est un dépotoir à ciel ouvert. Les gens vivent au milieu de déchets et d’eau boueuse. Les gens n’ont pas d’emploi. Quelques-uns opèrent de petits commerces, mais les acheteurs sont peu nombreux.

Il est difficile de sortir de La Saline, ne serait-ce que pour trouver un emploi. Car pour sortir, il faut un moyen de transport. Le transport coûte des sous, quand il passe. Les routes de sable, pleines de trous à faire taire les dénigreurs des rues du Québec, repoussent les conducteurs de tap-tap, des camionnettes dans lesquelles on s’entasse. L’insécurité aussi les fait prendre une autre direction.

Jean-Claude, un chauffeur de taxi, évite les bidonvilles. La suspension de sa Corolla 1984 n’est plus jeune pour rouler dans ces rues laissées à l’abandon. Les nombreux trous, leur profondeur, ne valent pas qu’il mette en péril le gagne-pain de sa famille.

La violence a réduit ses heures de travail et l’épaisseur de son portefeuille. Jean-Claude ne se lève plus à 3 heures le matin pour conduire des femmes au marché. Il ne prend plus ce risque. Ses clientes non plus, d’ailleurs. Car les femmes, piliers de la famille, étaient visées par les gangs. «Les marchés sont composés à 95% de femmes, estime Éric Calpas, de la section Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) de l’ONU. Elles ont la charge de la famille. En réduisant l’activité des marchés, les femmes rapportent moins d’argent pour combler les besoins de la famille. Les enfants ont peur d’aller à l’école.»

Malgré ces conditions, de nouveaux arrivants cognent à la porte des bidonvilles tous les jours. Ils viennent des provinces, le ventre creux. «Quand ils sont incapables de subsister, les paysans quittent pour la ville, explique M. Seminario, de la FAO. Mais les villes ne sont pas capables de les recevoir.»

L’économie d’Haïti

Marmelade vivait auparavant de la culture du café. La chute des prix combiné à l’état des routes ont forcé les gens à abandonner la production. Ils ont besoin de semences et de l’expertise d’agronomes pour augmenter et diversifier leur production.

Le Comité de développement délivre les semences fournies par la FAO. Le bénéficiaire doit remettre, à la récolte, les semences qu’il a reçues plus 1/6. Ce léger surplus permettra, l’année suivante, à plus d’agriculteurs de recevoir des semences.

En partenariat avec la Caisse populaire de Marmelade, membre du réseau Développement International Desjardins, la FAO soutient des prêts aux agriculteurs pour acheter du bétail ou stocker du grain.

Les femmes sont aussi visées. Le CD choisit d’octroyer de petits prêts de 2000 à 6000 gourdes (de 60 à 180 dollars) aux plus défavorisées. Par manque de moyens, les femmes se rassemblent en groupes de 5 à 10 pour obtenir un prêt. Elles achètent, avec l’argent reçu, des produits alimentaires pour vendre. L’équipe de M. Seminario et des employés de la Caisse les forment à la gestion et la comptabilité.

54 prêts ont été octroyés à 324 femmes qui les ont remboursés dans 95% des cas. Le CD aimerait toucher davantage de femmes, avec cette activité. «Beaucoup de femmes ne reçoivent pas de crédit», se plaint Melinda, membre du CD, tout en critiquant le taux d’intérêt de 26%.

De façon générale, la situation s’est améliorée à Marmelade. «Avec l’aide de la FAO, nos récoltes sont maintenant 4 à 5 fois plus volumineuses», raconte Lucien, un agriculteur de la région.

Routes et transport en Haïti

Cette amélioration risque de plafonner. Le délabrement des routes oblige les agriculteurs à écouler leurs surplus dans la communauté. Une production plus élevée et le manque d’acheteurs entraînent du gaspillage. Les récoltes, faute de débouchés, deviennent périmées.

Les routes d’Haïti, qui freinent le relèvement du pays, pourraient être la planche de salut du pays. Un vaste projet de construction de routes et de bâtiments mijote. «Ce qu’il faut, on le verra cette année, ce sont des travaux publics. Beaucoup de gens vont travailler. Ils vont construire des routes. Ça va déclencher une augmentation de l’activité économique», évalue l’ambassadeur Mulet, à la tête de la MINUSTAH.

La population n’attend que ça. Elle s’impatiente. Avec les trois quarts de ses habitants qui vivent avec 2$ ou moins par jour, le quart de ses jeunes de 18 ans et moins qui sont considérés comme orphelins ou enfants vulnérables, le pays risque de replonger dans ses vieilles habitudes. «On a besoin de plus de projets visibles et avec un impact direct, estime Thierry Faggart, des Droits de l’Homme. La population a besoin de voir une différence dans ses conditions de vie suite à l’amélioration de la sécurité et, pour une fois, la présence d’un gouvernement légitime. Faute de quoi, on peut basculer dans l’insécurité à nouveau.»

Le gouvernement haïtien

Jean L’Hérisson est à la tête d’Haïti Solidarité internationale, une ONG qui sensibilise la population sur les enjeux de la justice et de la décentralisation des pouvoirs. Selon lui, le gouvernement de René Préval hérite d’un État en décrépitude totale. «Le pays est dépourvu de tout. On sent que ce gouvernement, en place depuis un an, a des velléités de mises en chantier. Mais de la volonté, nous n’en sommes pas certains.»

L’ambassadeur Mulet y voit un problème de compétences et non un manque de volonté. «80% des gens éduqués sont partis. Il n’y a pas de cadres. C’est un problème pour l’État, la société civile et le privé», déplore-t-il. Haïti, sous dictature 35 ans depuis les 50 dernières années, n’a pas formé ses gens à prendre des initiatives.

Ce manque se fait sentir à Marmelade, comme partout au pays. Après 8 ans de formation, les agriculteurs de Marmelade ne sont toujours pas aptes à gérer des budgets significatifs malgré leurs besoins pressants. «On augmente les fonds petit à petit, explique M. Seminario. Ils ne peuvent pas en absorber plus. On décaisse l’argent progressivement, au fur et à mesure qu’ils apprennent à gérer les fonds.» M. Seminario préfère former les habitants de Marmelade de façon durable et former de nouveaux leaders locaux qui deviendront, qui sait, les politiciens de demain.

En impliquant les gens dans le développement de leur région, M. Seminario obtient des résultats inattendus. Lors des violences entourant le départ de l’ancien président Aristide, en 2004, les membres du Comité de développement ont protégé les institutions et infrastructures qu’ils avaient mises en place. «Ça démontre leur engagement, constate M. Seminario. En raison des troubles, l’équipe du FAO a quitté la région. Ils ont pris le relais. Tout est resté intact.»

Sur le chemin du retour, à bord du 4×4 de la FAO, le choc des cultures se fait sentir. Gary, comptable du projet, explose à la vue des déchets qui ornent les rues. «Je veux être dictateur, dit-il sérieux. Je vais obliger les Haïtiens à agir pour leur bien. Il y a une loi qui interdit de jeter ses déchets sur la rue. C’est pour éviter les problèmes de santé. Sous la dictature, la loi était respectée.»

Gary a 43 ans. Il est diplômé universitaire. Il a vécu sous la dictature et subi des gouvernements inefficaces. Il n’a plus de patience. Et il n’est pas le seul. C’est là tout le problème de la reconstruction d’Haïti. Elle demande du temps. 10 à 20 ans. Pour Gary, c’est trop long.