La plus ancienne des trois

cantates proposées, Dom Quichotte de Philippe Courbois, musicien actif entre 1705 et 1730 dans le cercle de la duchesse du Maine, a été publiée en 1710. Les aventures du chevalier à la

triste figure imaginé par Cervantès ont incité maints compositeurs à en exploiter la veine cocasse, comme, par exemple, dans Don Quichotte chez la duchesse de Boismortier (1743).

Courbois, tout en ne bouleversant la forme traditionnelle de la cantate qu’en l’allongeant un peu (quatre alternances récitatif/air au lieu des trois canoniques), fait voler le fond en éclats.

Don Quichotte se ridiculise dès son premier air en usant de la langue que l’on rencontre habituellement dans la tragédie lyrique mais dont le noble héroïsme est ici mis à mal par la préciosité

ampoulée qui le contamine (« Loin des yeux qui m’ont fait captif, je brûle d’une ardeur grégeoise, jamais un penser lénitif n’allège mon âme pantoise »), tandis que, toujours dans une

logique d’augmentation, ses pleurs, dans l’air suivant, « inondent [les] déserts affreux » qu’il traverse, et qu’enfin, suprême bouffonnerie, il aspire à ce que sa gloire soit chantée

juste après qu’il s’est résolu à déposer les armes. Le comique textuel est souligné de façon très efficace par la mise en musique très soignée qui ne déparerait nullement dans le genre

« élevé ». Ultime pirouette, l’intervention de Sancho Panza fait basculer la fin de la cantate dans le domaine du burlesque, marquant l’intrusion d’une musique et de paroles fortement

empreintes de saveurs populaires, l’une évoquant la musette, les autres reposant en partie sur l’utilisation de proverbes (« à bon chat, à bon rat », « le jeu ne vaut pas la

chandelle »), dont la rudesse contraste avec la finesse plus spirituelle de ce qui a précédé.

On ignore la date de composition de La matrone d’Éphèse de Nicolas Racot de Grandval (1676-1753), cantate publiée dans un recueil posthume

de 1755. L’argument se fonde sur une fable (Livre XII, 26, texte accessible en cliquant ici) de Jean de La Fontaine, inspirée de Pétrone et bien connue des auditeurs de l’époque, dont le compositeur, qui était également auteur

dramatique, tire la substance de quelques scènes menées avec un allant jubilatoire. Là où le Dom Quichotte de Courbois jouait du décalage entre fond et forme afin de provoquer le

rire, Grandval use d’un autre procédé comique, la parodie. Sa cantate est, en effet, un très habile mélange d’airs détournés et de vaudevilles qui, s’il est aujourd’hui affaire de

musicologues, était immédiatement perceptible par les auditeurs du temps. Un exemple ? L’œuvre s’ouvre sur l’air « Ombre de mon époux », qui est une parodie d’un célèbre air de

cour de Michel Lambert (c.1610-1696), « Ombre de mon amant », publié en 1689. La substitution entre « amant » et « époux », termes naturellement ennemis à

l’époque, dans un contexte où il est, en outre, question de la peine vite dissipée du veuvage, a sûrement dû beaucoup amuser les contemporains, d’autant que cette « ombre toujours

plaintive » a vraiment de quoi l’être face à la légèreté d’une épouse qui n’hésitera pas à sacrifier jusqu’à son cadavre pour sauver son galant du jour. Citer tous les exemples de ces

contrepieds serait un peu fastidieux ici, mais on croise également dans cette Matrone d’Éphèse, entre autres, des citations détournées de Tancrède (1702) d’André Campra

(1660-1744) et d’Amadis (1684) de Lully (1632-1687). La cantate de Grandval, dans laquelle les cinq personnages (dont le récitant) sont interprétés par le même chanteur, apparaît

comme bénéficiant d’une unité théâtrale bien plus marquée que celle de Courbois. L’abandon de la traditionnelle succession de récits et d’airs, l’alternance extrêmement rapprochée de

différents niveaux de comique, comme, par exemple, dans la brève intervention du fantôme du mari défunt qui juxtapose le souvenir de l’opéra Amadis (« Ah ! Tu me

trahis ») et un air joyeusement populaire (« dans peu de temps »), références, rappelons-le, évidentes pour les auditeurs du XVIIIe siècle, donnent à l’ensemble une

vitalité toujours diablement efficace aujourd’hui.

Dernière cantate, La sonate de

Pierre de La Garde (1717-c.1792), compositeur de la Chambre du Roi en 1756, protégé de la marquise de Pompadour, est la plus récente du programme, puisque composée entre 1756 et 1761. Si

l’action développée dans cette œuvre, la répétition, sous la direction tatillonne de son auteur, d’une sonate, est relativement simple, elle fait appel à un ressort encore différent du

comique, l’ironie. En effet, si le rire va tout d’abord naître du premier degré constitué par les propos d’un musicien boursoufflé d’orgueil (« Ma foi, cette plainte est touchante,

quoique j’en sois l’auteur, moi-même, elle m’enchante »), d’autres éléments, là encore sans doute très présents à l’esprit des contemporains, tissent un second degré plein de malice.

Il faut se souvenir que composer une cantate en prenant pour thème la sonate dans un pays où ces deux termes ont été associés, souvent en mauvaise part, pour accuser le goût italien d’avoir

« par ces cantates et ces sonates dont elle [la musique italienne] a inondé tout Paris » (Le Mercure galant, novembre 1714) perverti le goût du public français, et qui a

connu, de 1752 à 1752, de violentes échauffourées entre partisans de l’opéra italien et du français, passées à la postérité sous le nom de Querelle des bouffons, n’est absolument pas

neutre. La Garde prend-il parti ? Non, car si sa cantate passe en revue tous les poncifs de l’opéra français que sont la Pastorale, la Musette ou la Tempête (ne manque qu’un Sommeil),

se mettant dans les pas de La Muse de l’Opéra (1716) de Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749), le caractère illustratif de sa musique et bien de ses traits stylistiques regardent

vers l’Italie. Il renvoie donc les deux factions dos-à-dos, chacune avec leurs ridicules, puis finit par demander aux auditeurs leur sentiment sur cet hybride réjouissant qu’il a produit en

un ironique « Que pensés-vous, Messieurs, de ma Sonate ? », dans un ultime pied de nez à tous les querelleurs.

Un mot, pour finir, afin de signaler les Concertos comiques de Michel Corrette (1707-1795), qui

constituent un savoureux complément de programme. L’appellation de ces pièces, brodées à partir de thèmes empruntés à l’opéra comique, au vaudeville ou à des timbres populaires, dévoile

leur origine comme leur destination, puisqu’elles étaient destinées à être jouées entre les actes des comédies. Ici, c’est André Grétry (1741-1813) qui est convoqué dans le Concerto

« La marche du Huron » (1773), au travers d’emprunts à son Huron de 1768 et à sa Lucille de 1769, tandis que le Concerto « La femme est un grand

embarras » (1733) s’appuie sur des citations de vaudevilles. Enfin, la Sonnerie de Sainte Geneviève du Mont de Paris (1723) de Marin Marais (1656-1728) a été incluse à

cette anthologie, sans que l’on puisse parler, au sujet de cette œuvre, de comique, mais plutôt d’une évocation musicale pittoresque, au demeurant parfaitement réussie, avec sa partie très

exigeante de viole de gambe.

On ne présente plus le contre-ténor Dominique Visse (photographie ci-contre), élève d’Alfred Deller et fondateur, en 1978, de l’Ensemble Clément

Janequin, bien connu des amateurs de musique de la Renaissance. Il est, dans ce récital, parfaitement à son aise, l’astringence de son timbre se prêtant parfaitement aux rôles comiques

qu’il endosse avec une maestria aussi déconcertante que réjouissante. Car c’est ici un acteur autant qu’un chanteur que nous voyons à l’œuvre, soucieux de caractériser chacun des

personnages et des situations qu’il porte, et dont l’humour, la finesse et la vivacité font mouche à tous les coups. Il est accompagné par l’ensemble Café Zimmermann, constitué par

certains musiciens parmi les plus éminents de la scène baroque, qui le suit dans ses moindres intentions en déployant les qualités qu’on lui connaît, technique impeccable, sens exacerbé

des contrastes (mais, ici, sans aucune brutalité), cohésion exemplaire. Les artistes se sont trouvés, ils s’amusent et leur joie d’interpréter ces œuvres est communicative. Elle fait de

cette anthologie à la fois gouleyante et raffinée, au-delà de l’intérêt qu’elle présente en documentant des œuvres rares, un antidote idéal contre les langueurs de la saison que l’on dit

mauvaise, preuve que l’on peut envisager la musique baroque française avec le plus grand professionnalisme sans, pour autant, se prendre un instant au sérieux.

Dom Quichotte, Cantates et concertos comiques de Michel Corrette, Pierre de La Garde, Marin

Marais, Nicolas Racot de Grandval, Philippe Courbois.

Dominique Visse, contre-ténor.

Café Zimmermann.

1 CD [durée : 66’10”]

Alpha 151. Ce disque peut être acheté en cliquant ici.

Extraits proposés :

1. Philippe Courbois, Dom Quichotte :

Symphonie et premier récit « Dom Quichotte enfoncé dans la montagne noire »

2. Nicolas Racot de Grandval, La matrone d’Éphèse :

« Un autre mort en grand silence »

3. Pierre de La Garde, La sonate :

Récit : « Ainsi par des sons tout s’exprime »

Air : « Sortés, vents furieux »

4. Marin Marais, La Sonnerie de Sainte Geneviève du Mont de Paris, pour violon, viole de gambe et

basse continue.

À celles et ceux qui souhaiteraient découvrir le versant « sérieux » de la cantate française, je

recommande chaleureusement le disque ci-après :

Les Déesses outragées, cantates de Philippe Courbois, Nicolas Clérambault et François Colin de

Blamont.

Agnès Mellon, soprano. Ensemble Barcarole.

1 CD Alpha 068. Ce disque peut être

acheté en cliquant

ici.

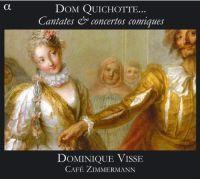

Illustrations du billet :

Charles-Antoine COYPEL (Paris, 1694-1752), Série de l’Histoire de Don Quichotte, réalisée entre

c.1715 et 1734 : Don Quichotte conduit par la Folie. Huile sur toile, Compiègne, Château.

Jean-Baptiste OUDRY (Paris, 1686-Beauvais, 1755), La matrone d’Éphèse, c.1727-1734. Gravure sur

papier, Château-Thierry, Musée Jean de La Fontaine.

Jean-Baptiste GREUZE (Tournus, 1725-Paris, 1805), Guitariste s’accordant, c.1757. Huile sur

toile, Nantes, Musée des Beaux-Arts.

Carel Jacob de CREC

Carel Jacob de CREC