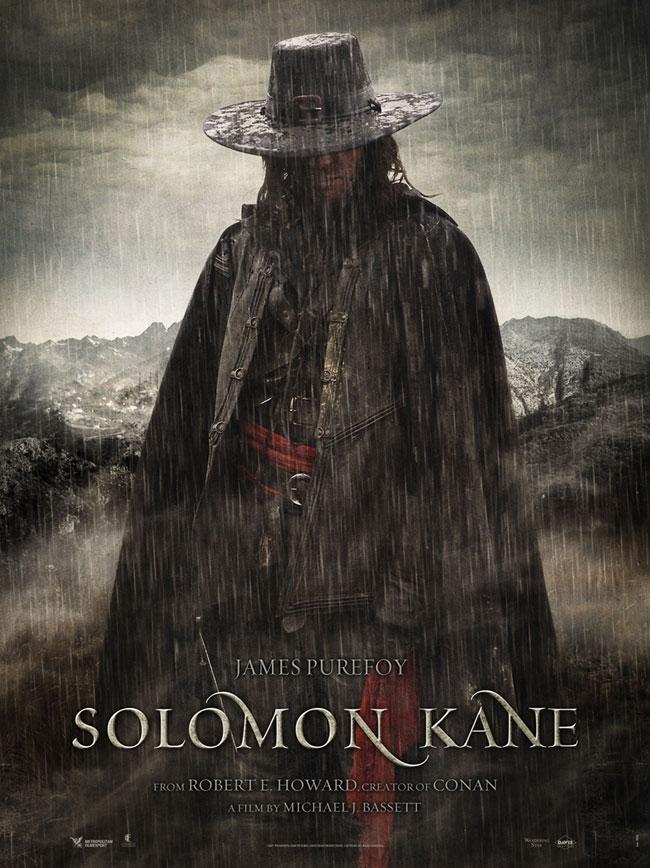

Un film de Michael J. Bassett (2009) avec James

Purefoy, Pete Postlethwaite, Max von Sydow.

Un film de Michael J. Bassett (2009) avec James

Purefoy, Pete Postlethwaite, Max von Sydow.

Résumé Cinéphille : Dans un XVIe siècle ravagé par les guerres, le capitaine Solomon Kane est une redoutable machine à tuer, aussi brutale qu'efficace. Armé des pistolets qui font sa marque, de sa dague et de sa rapière, lui et ses hommes laissent libre cours à leur soif de sang alors qu'ils combattent au nom de l'Angleterre d'un continent à l'autre. Pourtant, lorsque Kane décide d'attaquer une mystérieuse forteresse quelque part en Afrique du Nord, sa mission va prendre un tournant fatal... Un par un, ses hommes sont décimés par des créatures démoniaques, jusqu'à ce qu'il reste seul face à l'envoyé du diable, venu des profondeurs de l'Enfer pour s'emparer de son âme atrocement corrompue. Kane parvient à s'échapper, mais il sait qu'il doit maintenant se racheter en renonçant à la violence et en se consacrant désormais à une vie de paix et de pureté. Sa nouvelle spiritualité ne tarde pas à être mise à l'épreuve lorsqu'il revient dans une Angleterre dévastée par des hommes diaboliques à la solde d'un être masqué terrifiant, l'Overlord. Incapable d'empêcher le meurtre brutal des Crowthorn, une famille puritaine dont il est devenu l'ami, Kane jure de retrouver leur fille Meredith et de la libérer de l'esclavage – même s'il doit pour cela renouer avec ses anciens talents d'assassin et du coup, perdre son âme. Sa quête va le conduire face aux plus sombres secrets de sa propre famille alors que tout le pays est menacé...

Une chronique de Vance

Ce qui frappe dans ce film, c’est avant tout le titre. Solomon Kane. Ca en jette. C’est rythmé, impressionnant d’office. Ca assoit le personnage avant même qu’il soit présenté. Son nom est sa marque de fabrique et on imagine déjà le cortège de rumeurs qui le précèdent. De ces noms qui se murmurent, se prononcent en se signant ou avec le visage soudain irradié d’une illumination divine.

Comme Conan. En moins brutal.

Le contexte temporel, le décorum, le costume et les accessoires achèvent de placer le film dans une tendance légèrement uchronique, où les mages et les démons coexistent avec l’homme, lui disputant sa place sur Terre. Il suffit de choisir une période sombre, des lieux baignés de traditions séculaires et le tour est joué. L’esprit est moins ouvertement fantastique (et fun) que dans Hellboy, mais se démarque d’un Van Helsing par l’absence de références obligées à des figures mythiques de la littérature de l’Imaginaire. Du coup, on a les coudées franches, pour peu qu’on maintienne un équilibre constant entre la description d’une époque et celle d’un héros atypique au long d’une quête. On y parle grandeur d’âme et rédemption, sacrifice et choix cornélien mais on n’hésite pas à trucider à tout va, et le plus graphiquement possible.

C’est du Howard.

Mais ça n’est pas Conan le Barbare.

Le film m’intéressait parce que le tissu même du script me fascinait : Howard, après tout, faisait partie de ce cercle d’amis littéraires de Lovecraft (ils s’écrivaient beaucoup et s’étaient même amusés à créer une amusante nouvelle sous forme de cadavre exquis dans laquelle se distinguaient leurs styles reconnaissable entre tous). Le fantastique, chez lui, est un peu similaire : c’est toujours une rupture dans le tissu du Réel, une fissure par laquelle s’engouffrent des créatures hors du temps, millénaires, qui hantent les rêves et les cultes des hommes depuis des éons. Le Mal rôde, séduit les fourbes et les faibles, et s’instille dans la psyché des puissants. Seuls des êtres d’exception, qui ont été au contact des forces maléfiques, donc forcément impurs, ont la capacité d’y mettre un frein. Des hommes, forcément, des mâles puissants et athlétiques, solitaires car refusant leur confiance. Pas les plus malins, ni les plus inventifs. Ils ne jouissent pas d’une grande ouverture d’esprit, ce qui leur permet de foncer tête baissée dans les pièges tendus par les hordes sataniques et d’éviter d’être le fruit de cette terreur surnaturelle qui paralyserait tous les autres. Parfois, il ne fait pas bon réfléchir.

Et puis, il faut qu’ils soient doués au combat. Parce que l’ère est rude, cruelle – et qu’il faut survivre avant tout. Parce qu’ils ont un destin qui les place au-dessus des autres – et qu’ils doivent l’accomplir à la force de bras musclés et habiles. L’épée est un prolongement de leur être et ils tuent sans trop de scrupules.

Ainsi est Conan. Un Barbare, ne l’oublions pas – et il mettra à bas les nations les plus évoluées, parce que les plus rongées, infectées par le Mal.

Ainsi doit être Solomon Kane.

Le film, malgré tout, peine à lui rendre hommage. Ces héros virils et entiers, qui ont fait les beaux jours d’une littérature populaire, ont vite été remplacés chez les lecteurs de SF par des personnages plus nuancés, moins évidemment supérieurs et plus torturés par le doute. L’heure des anti-héros a sonné depuis belle lurette, rassurant les intellectuels et les raffinés. Elric, le Prince-Albinos de Melnibonè, n’est pas autre chose.

Pourtant, le cinéma continue à faire les yeux doux à ces (super-)héros au chromosome Y proéminent : ils promettent le spectacle par une savante succession de batailles et de combats orchestrés avec savoir-faire.

Alors oui, Purefoy parvient à incarner ce demi-dieu ambulant : le visage constamment dans l’ombre, voilé de ces cheveux collés à la face par une pluie ininterrompue, il vous jette ces regards chargés de menace et de sous-entendus qui lui confèrent un certain magnétisme – un peu outré. Si les distributeurs français lui ont collé le doubleur de Hugh Jackman, ce n’est pas pour rien, bien que certaines poses aient tendance à le rapprocher d’Aragorn/Viggo Mortensen.

Mais voilà : on n’ y croit guère. L’œuvre est assez enlevée, mais empesée de dialogues lourdingues, parfois d’un ridicule absolu. Les situations s’enchaînent sans logique, privilégiant les moments forts plutôt que la fluidité des séquences et on n’est jamais vraiment surpris, même par le faux suspense concernant l’identité du bras droit masqué de Malakai – et encore moins par celle du prisonnier mystère dans les geôles du château. On est plus attiré par les tatouages de Solomon ou par certaines des créatures qu’il affronte (mais celles-ci font long feu – et que dire du démon final, qui ne sert à rien alors qu’il est graphiquement aussi réussi que le Balrog du Seigneur des Anneaux). Et malgré toute la sympathie que j’ai pour ce très bon acteur, je pense que Pete Postlethwaite ne parvient même pas à rendre son personnage intéressant (on connaît déjà son destin tragique à la première seconde). A relever toutefois la présence de Rachel Hurt-Wood (Meredith) qui confirme avec son visage angélique et ses lèvres boudeuses une excellente propension à jouer les vierges effarouchées attendant leur prince charmant (rappelez-vous de la délicieuse Laure dans le Parfum ou encore de Wendy dans Peter Pan).

Les scènes d’action, rythmées, souffrent parfois d’une caméra décadrée et d’un montage épileptique. Dommage, parce que les rares passes d’armes intelligibles montrent des chorégraphies agréables.

Beaucoup de frustration au final, car les première et ultime séquences promettaient beaucoup avec ces miroirs ouvrant sur des dimensions infernales. Quant au personnage central, qui phagocyte entièrement l’intrigue, même sa crucifixion n’empêche pas le malaise qu’il dégage. Fascinant sur le papier, il n’est pas abouti à l’écran. Toutefois, au moment de crier son mépris à un Dieu qui l’a abandonné, il évite de sombrer dans le déjà vu ostentatoire : à cet instant précis, alors que le sort s’acharne contre lui et qu’il a assisté, impuissant, à un véritable massacre, il y a cette noblesse celée, cette force de caractère qui transpire. Alors qu’il a refusé le recours à la violence, tout concourt à ce qu’il redevienne le tueur implacable qu’il était naguère. Sa façon (attendue tout de même) d’accepter un destin qu’il fuit car il conduit à sa damnation promise est un acte de grande classe. A cet instant, un héros naît sur la toile. Il aurait été préférable d’en tirer une bonne série plutôt que de s’acheminer vers ce finale maladroit et fadasse.

Ma note : 2,75/5

Le coin du C.L.A.P. : un chapitre et demi de ce qui s’avère être un très gros pavé, Un monde sans fin de Ken Follett – vous risquez de le retrouver encore longtemps dans cette rubrique. On est arrivés assez tard mais heureusement la (deuxième) séance (de l’après-midi) n’a pas attiré beaucoup de monde, ce qui a permis d’être installés idéalement, dans les dernières travées. J’étais bien assis, les publicités et annonces ont laissé encore un peu de temps dans une pénombre assez lumineuse pour lire et il ne faisait pas trop frais. Pas de boisson, pas de pop-corn. Apparemment, ils ont changé leurs boucles musicales au Kinépolis puisqu’on entendait le dernier Black Eyed Peas.