Comment évoquer, sans s'éparpiller, la place de la liberté dans une oeuvre et une vie qui en sont littéralement pétries ? Qu'elle soit envisagée comme un concept politique, une valeur morale, ou un droit fondamental, l'étude apparaît d'une pertinence évidente. Sans doute, la liberté est-elle la clef interprétative de ce que fut véritablement le rapport de Robert Heinlein au monde, à ses défis, et à l'ensemble de ses contemporains. M'appuyant sur ma formation universitaire d'historien des idées, ainsi que mon expérience personnelle d'auteur, j'évoquerai ici les échos les plus significatifs de sa conception de la liberté politique, à travers son parcours personnel et les résonnances que son oeuvre en offre (I) et sa conquête de la liberté dans l'écriture, pour lui et pour ses pairs, en retraçant les étapes de sa formalisation de l'art du récit, depuis la première nouvelle jusqu'à l'ultime défi (II).

I – Robert Heinlein et la liberté en politique.

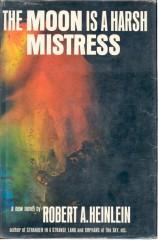

Robert Heinlein est un citoyen américain qui reconnaît comme siennes les valeurs fondatrices de son pays, au premier rang desquelles, la liberté politique. Son œuvre de fiction, nous allons le voir, en porte la marque. Ses récits donnent à voir des révolutions, des fondations de colonies, des expériences démocratiques : autant d'échos de la naissance des Etats-Unis d'Amérique (A). Mais la question s'est également posée de savoir si Heinlein était aussi partisan d'un courant politique typiquement américain, qui a fait de la liberté individuelle un dogme indépassable : le libertarianisme. L'étude de son oeuvre nous permettra d'y répondre (B).

A. Un Américain épris de liberté.

Les treize colonies anglaises fondées tout au long du XVIIe siècle sur la côte est du continent nord-américain, en dépit de leur hétérogénéité (colonie pénitentiaire, comptoir commercial, refuge d'une communauté religieuse) sont toutes marquées, par l'âpreté de l'environnement naturel dans lequel elles s'inscrivent. Il en découle une distance de plus en plus problématique avec la métropole. Dès leur arrivée, les colons ont dû inventer une forme politique spécifique, fondée sur la circulation rapide de l'information (les newsletters), les réunions privées de citoyens actifs (les juntes), et les assemblées délibératives où les décisions d'intérêt général sont prises avec la célérité qu'impose le contexte (les meeting-houses). Le contraste avec les cadres institutionnels de l'Angleterre est saisissant : la “démocratie directe” des pionniers s'oppose à l’inertie administrative de la Couronne.

En 1763, l'Angleterre sort victorieuse du conflit et elle entend que le marché florissant que représentent ses colonies préservées résorbe, par de nouvelles taxations, le coût exorbitant du conflit. De plus, croyant protéger les colons de la menace indienne, la monarchie anglaise leur interdit toute expansion territoriale à l'Ouest. Tous les éléments contextuels, politiques et économiques, sont réunis pour faire basculer les colonies d'un loyalisme dépité à une rébellion exaltée. Taxations non consenties et démocratie expérimentale font mauvais ménage. Entre janvier et juillet 1776, l'opinion américaine bascule en faveur de l'indépendance, galvanisée par les pamphlets politiques, tels que Common Sense de Thomas Paine, aux accents univoques : « Il est temps de se séparer ».

Robert Heinlein connaît bien cette période et il n'hésite pas, lorsqu'il se lance dans sa campagne pour le contrôle supranational de l'arme atomique, dans les années 1960, à se réclamer de l'héritage du plus « va-t'en-guerre » des acteurs de la révolution américaine : Patrick Henry, qui, dès le mois de mai 1765, s'exprime à la Chambre des Bourgeois de Virginie en faveur de l'insurrection. En cinq résolutions, il accuse la “mère patrie” d'avoir comploté contre ses enfants et s'écrie : « Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort ! ». On ne s'étonnera pas d'ailleurs que certains des héros de Heinlein s'appellent Thomas ou Patrick, comme les deux frères jumeaux de l'Age des Etoiles.

Mais, que la guerre se gagne ou non, il ne suffit pas de repousser l'ennemi pour s'affranchir de la tutelle métropolitaine. Pour qu'existe une authentique liberté politique, il faut un « contrat social ». Et Robert Heinlein, dans sa fiction, revient longuement sur les modalités et les promesses de celui-ci. La notion s'insère dans l'histoire américaine dès le 21 décembre 1620, lorsque les pèlerins séparatistes du Mayflower signent un « covenant », fondé sur l'entraide et la promesse solennelle d'affronter ensemble les dangers du Nouveau Monde. Robert Heinlein semble, de prime abord, partisan d'un contrat minimal à la manière du « pacte social » de John Locke, limitant strictement le transfert des libertés fondamentales de l'individu à l'Etat : seules les conditions d'exercice de ces libertés sont transmises, ce qui donne naissance aux trois pouvoirs. Toutefois, Heinlein est pragmatique : ce qui compte le plus à ses yeux, à une époque où les institutions politiques ne sont pas encore définies, est l'efficacité du contrat. La parole donnée est fondatrice du corps social. De ce point de vue, sa conception est proche de celle d'Alexis de Tocqueville : tout pouvoir qui n'a pas été expressément délégué est réputé ne pas avoir été concédé. Surtout, le contrat est nécessaire : les conditions environnementales nouvelles ont imposé aux hommes une nouvelle forme d'organisation. L'Etat de Nature « second » de Jean-Jacques Rousseau n'est pas loin. Etre libre, c'est aussi combattre en faveur de la liberté. Cette dernière reconquise, il reste aux colons à fixer les modalités de leur société future, à travers la rédaction d'un document constitutionnel.

Serait-ce là l'expression d'un mépris et d'une méfiance envers l'Etat, fut-il « gendarme », que l'on pourrait attribuer à Robert Heinlein, comme l'ont fait les lecteurs libertariens de son oeuvre ? Ce chantre de la liberté politique pourrait-il véritablement avoir glissé vers une dogmatisation de celle-ci, au détriment des autres valeurs fondatrices de son pays ?

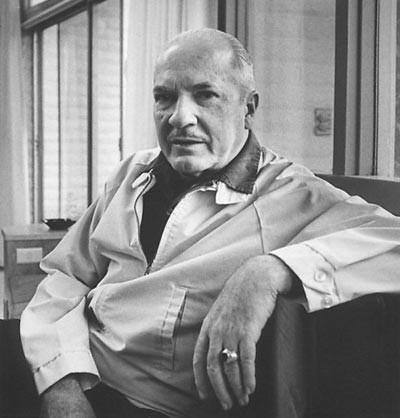

Ugo Bellagamba