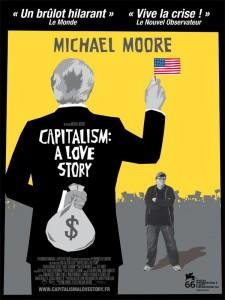

La méthode de Michael Moore n’a pas changé : Capitalism : a love story - ou “la crise économique pour les nuls” - ratisse large et simplifie trop son sujet. De retour au combat, le réalisateur s’attaque aux piliers du système financier américain et dénonce ses conséquences sur le quotidien de la population. Attention, ça va pleurer dans les chaumières.

C’est de notoriété publique : Michael Moore n’a jamais fait dans la dentelle. Qu’il dénonce la vente d’armes à feu aux USA ou la politique de George W. Bush, ses documentaires privilégient souvent le sensationnel, l’émotion bon marché et l’humour parfois lourdingue aux dépens de la richesse et de la complexité de l’argumentation. Comme prévu, Capitalism : a love story n’échappe pas à la règle. S’attaquant cette fois-ci aux méfaits du (méchant) capitalisme sur les (gentilles) classes moyennes, le cinéaste accuse Wall Street et se retrouve à installer un énorme périmètre de sécurité de “crime scene” autour du bâtiment, ou encore à demander l’argent du peuple à la sortie des banques. L’un des businessman lui conseiller au passage d’arrêter de faire des films… On aurait parfois envie de lui donner raison.

Le documentaire hésite constamment entre les grosses ficelles du divertissement mélodramatique et la volonté d’approfondir le sujet comme il le faudrait. Certes, la thématique économique n’a rien d’évident pour le public non initié, et il faut reconnaître à Michael Moore un talent certain pour la vulgarisation dans la bonne humeur. Fourmillant jadis de trouvailles visuelles, cyniques et ludiques (notamment dans Bowling for Columbine, son meilleur film), le réalisateur se contente malheureusement ici d’alterner le plus souvent séquences explicatives et larmoyantes. Les quelques vrais gags qui parsèment l’ensemble - à l’image du faux doublage de Jésus Christ faisant l’apologie du capitalisme dans un extrait de téléfilm – tranchent notoirement avec le reste.

Moore traînerait-il la patte ? Si l’exercice de style eu lui-même manque de verve, c’est peut-être surtout parce qu’il n’y a pas réellement matière à rire. Souvent autobiographique - le cinéaste se rend à Flint (sa ville natale) et interroge notamment le prêtre qui l’a marié -, le film gagne en intérêt lorsque se constitue, en filigrane puis avec une évidence croissante, le portrait de Michael Moore par lui-même. Vieillissant, toujours seul dans ses investigations, il révèle peu à peu son impuissance de simple cinéaste. Capitalism prend alors un ton différent, assez inattendu : du film dénonciateur initial surgit un appel à l’engagement citoyen.

Devant la caméra de Michael Moore, une espérance extraordinaire naît de la victoire des Démocrates à l’élection présidentielle. On leur donnerait le bon Dieu sans confession. Sa casquette vissée, bien chaussé dans ses baskets, le réalisateur incarne un monsieur-tout-le-monde persuadé, fort de ses convictions. L’homme a ses idées et ne prétend ni au titre de chercheur doctorant, ni à celui de Messie. En concentrant sa mise en scène sur sa propre image et sur sa vision du monde, Michael Moore se pose surtout comme leader d’opinion, porteur d’un discours de propagande politique. Mais de moins en moins comme cinéaste.

Crédits photos : © Paramount Pictures France