Les commémorations du vingtième anniversaire de la chute du Mur de Berlin, le 9 novembre dernier, ne laissent guère espérer la fin prochaine de l' « obsession commémorative », souhaitée par Pierre Nora1. Au contraire, cette mode semble se porter à merveille, envahissant l'agenda des gouvernants, et les écrans de télévision. On ne peut évidemment ignorer la portée idéologique particulière de ces célébrations, à distinguer de la portée de l'événement même que constituait la chute du mur. Comme on le sait, le sens d'une commémoration évolue, et s'éloigne du sens de l'événement lui-même, comme l'a aussi montré la célébration du 11 novembre, et le discours d'Angela Merkel, chancelière du principal vaincu de 1918, devant la tombe du soldat inconnu.

Les commémorations du vingtième anniversaire de la chute du Mur de Berlin, le 9 novembre dernier, ne laissent guère espérer la fin prochaine de l' « obsession commémorative », souhaitée par Pierre Nora1. Au contraire, cette mode semble se porter à merveille, envahissant l'agenda des gouvernants, et les écrans de télévision. On ne peut évidemment ignorer la portée idéologique particulière de ces célébrations, à distinguer de la portée de l'événement même que constituait la chute du mur. Comme on le sait, le sens d'une commémoration évolue, et s'éloigne du sens de l'événement lui-même, comme l'a aussi montré la célébration du 11 novembre, et le discours d'Angela Merkel, chancelière du principal vaincu de 1918, devant la tombe du soldat inconnu.

Les discours prononcés au pied de la porte de Brandebourg pouvaient étonner par leur désolante pauvreté, les principaux orateurs rivalisant de poncifs : « Il faut se battre pour la liberté » (Angela Merkel), « la chute du Mur fut une libération » (Nicolas Sarkozy), entre autres grands moments d'éloquence. Chez chacun des intervenants, pourtant, une même analyse de la chute du Mur : ce dernier serait « un message » (Gordon Brown), « un appel » (Sarkozy). En cela, tous les discours se ressemblaient ce soir-là : tous débutaient par un hommage au peuple berlinois qui fit tomber le mur, et se concluaient par l'énumération de défis contemporains prioritaires comparés à de nouveaux murs, de nouveaux combats.

La captation de la parole du peuple

Le principal problème posé par ce genre de cérémonie — au-delà de l'ennui — apparaît aisément. Tout que l'on y fête en est absent : le 9 novembre 2009, il n'y avait plus ni le Mur lui-même ― remplacé par une suite de dominos ― ni les anonymes qui l'ont entaillé, ni les responsables politiques de l'époque — le seul remarqué, Mikhaïl Gorbatchev, n'ayant pas été convié à prendre la parole. Surtout, le grand absent, celui que l'on a félicité tout en lui faisant dire un peu ce que l'on voulait, c’était le peuple. Par exemple, les enjeux évoqués par les intervenants, et formulés ainsi qu'ils le sont, il ne peut que revenir qu'aux États de les réaliser : « combattre les oppressions » (Sarkozy), réaliser « la fin de la prolifération nucléaire, la fin de la pauvreté extrême, la fin de la catastrophe climatique » (Brown), « offrir (aux hommes) des opportunités pour réaliser leurs rêves et atteindre le potentiel qui leur est donné par Dieu » (Hillary Clinton), ou encore résoudre des problèmes tels que « la crise économique, les conflits régionaux, le terrorisme, la criminalité » (Dmitri Medvedev).

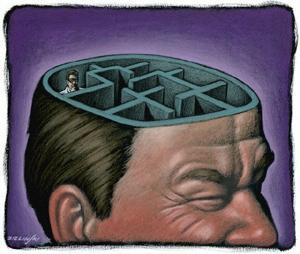

Pourquoi alors commémorer la chute du Mur ? Selon l'analyse de Paul Ricœur2 la commémoration, et son usage contemporain abusif, vise à une « captation », celle de la parole muette. Le « devoir de mémoire » concernant la Shoah capte ainsi la parole des victimes. La commémoration de la chute du Mur capte quant à elle une autre parole muette : celle du peuple. Pourquoi muette ? Parce que le peuple, s'il agit, s'il fait la révolution ou s'il abat des murs, le peuple donc reste néanmoins toujours inaudible, sans voix ou, selon l'expression de Pierre Rosanvallon, introuvable3. En même temps qu'on lui rend hommage, on écarte donc le peuple de la scène. Aussi évite-t-on de citer des noms, ou des œuvres, qui pourraient donner à ce peuple des visages, des voix. Parmi les plus célèbres, les écrivains Christa Wolf ou Heiner Müller, ou encore l'acteur Ulrich Mühe (La vie des autres) qui s'exprimèrent le 4 novembre 1989, devant près d'un million de manifestants est-allemands réunis en faveur d'élections libres4.

L'élan perdu de 1989

Or cette captation ne survient pas n'importe quand. Pourquoi une telle débauche commémorative concernant la chute du Mur de Berlin, à l'occasion de ses vingt ans, et non à l'occasion de ses dix ans — fêtés de façon bien plus modeste — ou le quart de siècle ? Ces temps-ci fleurit tout particulièrement une nouvelle mode, mêlant collections et rééditions de produits est-allemands (la Trabant, le Vita-Cola), et amnésie collective lorsqu'il s'agit d'évoquer la mainmise du SED ou l'activité de la Stasi. À cette vogue dite « Ostalgie », quelques raisons existent. La réunification allemande a donné lieu à l'effacement progressif de toute trace de l'ancien régime est-allemand et, pour ainsi dire, de l'existence même d'une autre Allemagne que la République fédérale. Cet effacement physique — la démolition du Mur et de nombreux symboles ou bâtiments officiels est-allemands — a aussi été vécu au sein de la société d'ex-RDA comme catastrophique, que ce soit en raison des forts taux de chômage dans les Länder de l'est, ou de l'épuration pénale mal vécue dans certains secteurs de la fonction publique de RDA5.

Ce même peuple qui se libéra de la dictature est-allemande est donc aujourd'hui plongé dans les regrets. Plus exactement, lorsqu'on revoit les images de bonheur datant du 9 novembre 1989 et des quelques jours qui suivirent, où des foules d'Allemands de l'est envahissent les boulevards de Berlin-ouest, on saisit probablement que c'est l'élan de la libération qui a été comme perdu, sans avoir réellement porté de fruits. La réunification allemande, puis l'élargissement de l'Union européenne, ont été accomplis sur le mode de l'absorption, sans la moindre conséquence sur le consensus idéologique libéral, transpartisan, au sein des élites. Dès lors, ce que regrette le peuple, c'est ce mur qui, physiquement, se montrait à lui au quotidien, et laissait imaginer une chute possible. Il faut avoir vu de tels murs, comme à Berlin, comme l'ensemble de la frontière inter-allemande, ou comme d'autres encore hier (entre les deux Irlande) ou aujourd'hui (entre les deux Corées, à Chypre, en Cisjordanie), pour en saisir la capacité mobilisatrice. Faire tomber le mur n'est dans de tels cas pas un simple défi parmi d'autres, c'est l'acte à accomplir par excellence, sans lequel aucun engagement n'a de sens.

Le Mur de Berlin, et l'ensemble du « rideau de fer » physique et politique, dressé par les régimes du bloc soviétique, fut vaincu dans un grand espoir. Mais une fois tombé le mur, ce sont les murs invisibles de la société libérale auxquels se sont heurtés les Allemands de l'est, et les autres Européens libérés. S'il faut reconnaître une qualité, la seule peut-être, à l'ancien monde soviétique, c'est qu'il était périssable. Les peuples ont alors eu le choix de changer le système. Il n'est pas sûr que le système mondial, aujourd'hui, laisse une telle marge, et donc une liberté réelle. Si l'Allemand d'ex-RDA se réfugie dans la nostalgie, c'est bien souvent parce qu'il n'a d'autre alternative que le désespoir.

Notes :

(1) Pierre Nora, « L'ère de la commémoration », in Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire, t. III, Les France, vol. 3, De l'archive à l'emblème, Paris, Bibliothèque illustrée des histoires, 1993

(2) Pierre Ricœur, La mémoire, l'histoire, l'oubli, Paris, Seuil, coll. « L'ordre philosophique », 2000, rééd. coll. « Points », 2003, p. 109

(3) Pierre Rosanvallon, Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 1998

(4) La liste complète des intervenants est consultable sur ce site

(5) Guillaume Mouralis, Une épuration allemande. La RDA en procès 1949-2004, Paris, Fayard, 2008 ; « Le procès Honecker, la gestion publique du passé est-allemand et la longue durée », Bulletin de l'Institut d’histoire du temps présent, n° 80, 2002