Pour Jacques Sternberg, "écrire un roman de plus de 250 pages, c'est à la portée de n'importe quel écrivain plus ou moins doué. [...] Mais écrire 270 contes, généralement brefs, c'est une autre histoire. Ce n'est plus une question de cadence mais d'inspiration : cela demande 270 idées. C'est beaucoup."

Pour Jacques Sternberg, "écrire un roman de plus de 250 pages, c'est à la portée de n'importe quel écrivain plus ou moins doué. [...] Mais écrire 270 contes, généralement brefs, c'est une autre histoire. Ce n'est plus une question de cadence mais d'inspiration : cela demande 270 idées. C'est beaucoup."

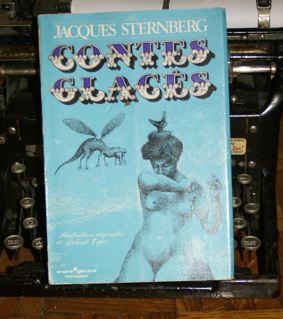

Contes et nouvelles constituent donc la majeure partie de sa production, en tout cas, la plus intéressante, et le recueil que voici reste à mon sens le plus abouti.

C'est après la guerre, de 1948 à 1973, à Bruxelles, que Jacques Sternberg écrivit ces récits brefs et les lut, deux fois par semaine, à "La Poubelle", cabaret littéraire animé par Jo Dekmine.

Il livre dans ces Contes glacés une vision particulièrement terrifiante de la vie.

Cette vision transcende les genres chez lui. De fait, rien n'est terrifiant mais tout est terriblement reçu. Comme son défunt ami Roland Topor, illustrateur de ses recueils, Jacques Sternberg fuit les appellations et condamne cette manie héritée des sciences naturelles et d'Aristote de toujours vouloir classer la moindre espèce d'écrit dans un genre définitivement arrêté. Mieux que quiconque, Jacques Sternberg passe de l'un à l'autre de ces genres en véritable virtuose et les mélange dans un même récit. Ces genres sont pourtant très proches, et ce dès leur origine. Leur évolution le confirme.

La science-fiction (41 histoires ici), après avoir goûté au plaisir de l'exotisme intersidéral ou scientifique, se penche davantage sur notre condition ; à elles seules les parties "Les Autres" et "L'Ailleurs" en proposent respectivement douze et vingt ; l'intitulé de ces deux chapitres reprend en filigrane les topoï de l'altérité et du voyage exploités par la science-fiction.

Le fantastique (128 contes au total, pratiquement la moitié du recueil) ne répond plus à des peurs externes mais internes à l'homme.

L' humour noir et l'absurde, enfin, plus contemporains, révèlent une forme d'horreur moderne. Il imite d'ailleurs à sa manière les tall stories à l'américaine, ces histoires invraisemblables qu'on débite sans sourciller.

En revanche, Jacques Sternberg affiche son souci de cohésion par la création de chapitres et le choix du titre, qui suggère "glacés de peur". Contrairement au classement par ordre alphabétique des contes de la plupart de ses recueils, ces contes sont, semble-t-il, répartis en fonction de leurs éléments perturbateurs, de ce qui conditionne l'irruption de la terreur. Et, à l'image de la poupée russe, au cœur de ces contes écrits "pour glacer de peur", et, plus précisément à l'intérieur des rubriques, le propre titre du conte est choisi en fonction du vecteur qui provoque une fissure dans le monde réel. Citons-en quelques-uns dans la rubrique "Les Objets" : La Photographie, Le Papier peint, La Machine à sous, L'Affiche, La Clé, Le Miroir, La Bouteille, La Vitre, Les Lunettes, Le Tricot ou La Photo. En fait, quels que soient leur rubrique et leur genre, les contes sont regroupés sous un dénominateur commun, la terreur.

Le phénomène de la réitération constitue peut-être la loi d'organisation la plus visible pour le lecteur. Ainsi, à plusieurs reprises, l'incipit ressemble à une formule de conte merveilleux dans le style de Marcel Aymé. De même, le schéma narratif est le suivant : la solitude à l'imparfait d'un fantoche mène à une fissure du réel, rupture marquée par le passage au passé simple, qui conduit à la mort du fantoche. Il s'inspire en cela d'une longue tradition de la nouvelle, voire celle de toute la littérature en général, puisque cette structure narrative fait figure de modèle. La quasi-absence de décors et de repères temporels, ce refus de tout réalisme topographique ou historique, confèrent au récit la valeur éternelle et universelle du conte.

L'effet de loupe du texte bref sied à l'effet de terreur recherché : une entrée directe dans le sujet, peu d'événements, des ellipses narratives pour courir plus vite vers la fin. Tous les détails concourent à rendre l'effet envisagé, à entretenir le suspense. Aucun portrait, aucune description ne vient ralentir l'unique intrigue.

Le mot coupe, le mot hache, le mot viole la conscience du lecteur. De la terreur, Sternberg nous propose une vision sans voile. En effet, ce grand virtuose du texte bref dépeint la vie au vitriol, avec la précision du scalpel. Le sang gicle, un homme s'écrase au sol toutes les cinq pages. Tout est mépris, insolence, humour glacé.

Ainsi donc, si Jacques Sternberg a choisi le conte ou la nouvelle, ce n'était certainement pas pour s'inscrire dans la logique moralisante du premier, ni dans l'effort de vraisemblance de la seconde. Telle est donc la fonction des contes et nouvelles de Jacques Sternberg : aller droit au but, sans s'embarrasser de psychologisme de pacotille puisque nous sommes de toute façon de simples automates mis en marche pour un laps de temps réduit.

Sa lecture achevée, le lecteur acquiert la certitude de l'inutilité fatale de tout. A l'instar de ses contemporains, en effet, Jacques Sternberg révèle son observation impassible d'une société - machine et se livre à une analyse lucide de être humain enclin à la bêtise et la misère morales. En effet, s'il existe toujours une peur de l'autre, elle n'est plus pour autant celle d'un monstre venu de notre imaginaire ou d'ailleurs, mais celle d'un monstre bien réel : l'homme. Incapable de communiquer dans l'intimité ou avec l'extraterrestre le plus différent, l'homme reste le pire ennemi de l'homme. Il est capable de la plus grande indifférence, tels le spectacle de la déportation ou celui des événements du Rwanda. Les hommes s'entre-tuent à travers les siècles, pour une question de territoire ou de religion. Par l'absurde, Jacques Sternberg va refuser de jouer la comédie humaine ; il se situe hors de ses conversations insipides car stéréotypées, de son aliénation culturelle, de son perpétuel recommencement. C'est pourquoi la véritable folie, moderne, terrifiante, est chez lui quotidienne, universelle : c'est le thème de l'engagement et du travail, de l'homme aliéné par la passion morbide du travail jusqu'à l'épuisement de ses forces vitales. Du même coup, il critique la société, le capitalisme, la bureaucratie oppressive et toutes les institutions. Il imagine une société futuriste où l'individu perd son identité, sa personnalité, ses relations, sa vie et reverse ses journées de travail en taxes et impôts Il démantèle cette civilisation bâtie sur une idée reçue : "On n'arrête pas le progrès !". Jacques Sternberg attaque donc à mots armés le monstre humain et la société inhumaine qu'il a façonnée et qui lui a échappé. Ce ne sont pas un ni deux coups portés à ce soi-disant bon sens quotidien mais plusieurs centaines assénés, à travers ses contes.

" A côté de l'usine qui fabriquait en série des allumettes, cet hommes d'affaires avait créé une entreprise où l'on enflammait les allumettes pour vérifier si elles étaient utilisables. " (p. 196)

Fréquemment, sa rage est aussi d'ordre écologique, dénonçant la pollution et le gaspillage des ressources naturelles. Il n'en garde pas moins ses griffes pour son sujet de prédilection : la religion, qu'il porte systématiquement en dérision.

Aussi Jacques Sternberg laisse-t-il son lecteur au bord du précipice. Non seulement il enchaîne ses maillons du vecteur - tension vers la terreur sans retour à l'ordre, sans vecteur-détente, mais surtout il détruit ainsi les fondements du réel et ses certitudes sans rien reconstruire. Cette vision anarchique du monde provoque donc aussi le chaos dans l'esprit du lecteur et bouleverse sa propre vision du monde.

Mes contes préférés ? Les Chats, Le Rideau, Le Plafond, La Photographie, Marée basse.

" C'est avec quelque étonnement qu'on remarquait accroché à la porte de ce caveau funéraire l'écriteau : JE REVIENS DANS UN INSTANT. " (p. 162)

Nous n'en avons pas non plus terminé avec Jacques Sternberg... et nous reviendrons avec d'autres critiques.