Notre littérature, c’est quelques arsouilles géniales et une foule de justes rayonnants. Et parmi ces justes, Jean Bruller, un homme aux actes et aux mots nobles. Noblesse d’oser avec Pierre de Lescure créer en 1941 Les Editions de minuit qui donnent une de ses voix clandestines à la Résistance ; d’y publier sous le pseudonyme de Vercors le plus beau livre de la France occupée, Le Silence de la mer. Noblesse de se retirer trois ans plus tard, quand le rôle de cette maison d’édition paraît accompli. Noblesse d’abandonner le Parti communiste français du moment qu’il soutient, en 56, la remise au pas de la Hongrie par l’armée soviétique ; noblesse l’année suivante de refuser la Légion d’honneur pour protester contre la torture en Algérie. Noblesse, chez ce fils d’un émigré Hongrois et d’une fille du Berry, d’aimer la France pour le meilleur et de la bousculer pour le pire. Le meilleur et le pire d’elle sont justement réunis dans la bouleversante Marche à l’étoile, à travers l’amour du Hongrois Thomas Muritz pour un pays d’accueil qui lui dit d’emblée : « Tu es l’un des nôtres » et lui fait place, avant de le trahir atrocement dans la folie de l’Occupation. Préférons la partie radieuse du récit : celle où le jeune homme gagne la France de ses rêves, non pas « Eldorado » mais « Terre promise ».

Notre littérature, c’est quelques arsouilles géniales et une foule de justes rayonnants. Et parmi ces justes, Jean Bruller, un homme aux actes et aux mots nobles. Noblesse d’oser avec Pierre de Lescure créer en 1941 Les Editions de minuit qui donnent une de ses voix clandestines à la Résistance ; d’y publier sous le pseudonyme de Vercors le plus beau livre de la France occupée, Le Silence de la mer. Noblesse de se retirer trois ans plus tard, quand le rôle de cette maison d’édition paraît accompli. Noblesse d’abandonner le Parti communiste français du moment qu’il soutient, en 56, la remise au pas de la Hongrie par l’armée soviétique ; noblesse l’année suivante de refuser la Légion d’honneur pour protester contre la torture en Algérie. Noblesse, chez ce fils d’un émigré Hongrois et d’une fille du Berry, d’aimer la France pour le meilleur et de la bousculer pour le pire. Le meilleur et le pire d’elle sont justement réunis dans la bouleversante Marche à l’étoile, à travers l’amour du Hongrois Thomas Muritz pour un pays d’accueil qui lui dit d’emblée : « Tu es l’un des nôtres » et lui fait place, avant de le trahir atrocement dans la folie de l’Occupation. Préférons la partie radieuse du récit : celle où le jeune homme gagne la France de ses rêves, non pas « Eldorado » mais « Terre promise ».

Oh ! il ne partait pas au hasard. Pas du tout. Il y avait des mois qu’il piochait son itinéraire, -ses étapes et son budget. Celui-ci était maigre. Faire le voyage par le train était hors de question. Il coucherait dans les granges (on était en mai, le temps était clément). Il ferait son marché dans les villages : un peu de pain, de charcuterie, des fruits. Le tout était de parvenir à Troyes avec un peu d’argent en poche : là, enfin, il était décidé à prendre le train.

Car il acceptait d’avance la poussière des routes, le brouillard des montagnes, l’affreuse fatigue des fins de journées. S’il acceptait la pluie, le vent, le soleil de midi, les pieds qui saignent dans les chaussures trop roides, les nuits à la dure, la sueur et la soif, du moins il n’acceptait pas de parvenir au point très précis qu’il assignait comme terme à son voyage avec les jambes lasses : peu importe la faim mais être frais et dispos ! Car ce but était, certes, avant tout la France ; mais c’était, beaucoup plus précisément, Paris ; et plus encore ce lieu du monde, unique et prestigieux, qui hantait ses pensées, nourrissait ses rêves, exaltait son âme : le Pont des arts.

C’est toujours avec une tendresse poignante que je t’imagine, chère ombre, sur la route poussiéreuse, avançant avec une constance têtue vers ce pays éblouissant à qui tu as donné ton cœur. « C’était dur, racontais-tu avec cette légère difficulté à t’exprimer qui se résolvait en d’étranges raccourcis. C’était dur. Mais…Hugo ! » Et ce nom faisait tout comprendre. Car ce qui te soutenait dans cette épuisante épreuve, c’était cela même qui soutenait les croisés harassés : l’amour, la foi et les saints. Mais c’était aussi la splendeur escomptée de Jérusalem. Et c’était pour Thomas la fascination de ce Paris débordant d’humanité et d’histoire, de ces pierres, de ces rues, de ces quartiers qui vivaient dans les romans de Dumas, de Balzac, d’Eugène Sue.

« Amour cérébral ? » Ne m’ennuyez pas avec cette sottise. Direz-vous que l’amour qui précipitait les foules ingénues vers le tombeau du Christ était cérébral ? Et croyez-vous qu’on aime autrement la France ? La France n’est pas un pays comme les autres. Ce n’est pas un pays qu’on aime seulement parce qu’on a eu la chance, méritée ou non, d’en jouir de père en fils. On ne l’aime pas seulement par un attachement de bête à sa garenne. Ou d’un Germain à sa horde. On l’aime avec la foi d’un chrétien pour son Rédempteur. Si vous ne me comprenez pas, je vous plains.

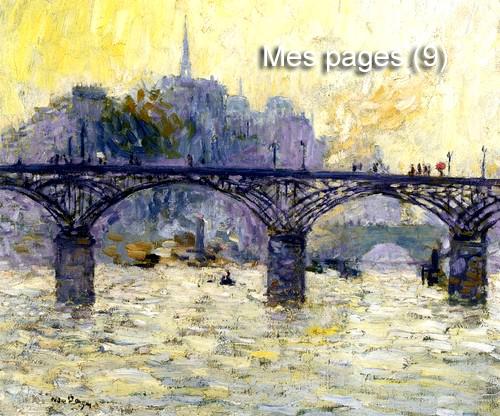

Le train de Troyes entra en gare en fin de soirée. Le soleil était bas sur l’horizon, les maisons plongées dans l’ombre jusqu’aux derniers étages que ce soleil d’été enluminait d’un éclat d’or rose. Thomas Muritz ne perdit pas de temps. Il avait faim, sa besace était lourde. Chercher une brasserie, un hôtel ? Le soleil n’attendrait pas. Non : il s’engagea résolument dans le boulevard de Strasbourg (il connaissait le plan de Paris par cœur), dévala le boulevard Sébastopol, la rue Turbigo, les halles et la rue du Louvre. Et il parvint avec le soleil couchant au terme de son voyage, -au but dont l’espoir le soutenait depuis Presbourg dans la poussière des routes, le froid des vallées, les rafales des crêtes, dans l’incessante torture des membres perclus, -à l’objet qui résumait les diverses figures de son amour : au Pont des Arts. Maintenant il y était ! IL Y ETAIT ! Et il s’estimait comblé. On ne l’avait pas trompé, -et veuillez reconnaître que son amour non plus ne l’avait pas trompé : il l’avait conduit tout droit au cœur de ses aspirations, à ce point du monde où l’on embrasse à la fois, en se tournant à peine, l’Institut, le Louvre, la Cité, -et les quais aux bouquins, les Tuileries, la butte latine jusqu’au Panthéon, la Seine jusqu’à la Concorde. Un extraordinaire résumé qui gonflait son cœur d’une exquise oppression. Il restait là, tandis que les derniers rayons du soleil flamboyaient derrière Passy, couronnaient de vermeil la flèche de Notre-Dame et s’accrochaient en passant aux aspérités architecturales du Louvre. Sous ses pieds coulait un fleuve plein de superbe et de retenue, un fleuve qui n’avait pas besoin, comme le Danube ou la Vltava, de se faire remarquer pour être admiré. Les eaux en étaient à cette heure lumineuses et lourdes comme un mercure irisé. Des péniches passaient lentement. Des peintres, sur les berges, pliaient bagage. Des pêcheurs s’obstinaient sans amertume. Des étudiants et des vieillards s’attardaient à fouiller les boîtes des bouquinistes. Des grisettes et des petites mains, comme on disait alors, passaient près de lui et regardaient avec un étonnement intéressé ce jeune homme aux traits fins perdu dans une contemplation impassible et qui ne leur rendait pas leur regard.

Vercors, La Marche à l’étoile, 1943

Arion