« Pas de photos ni d’enregistrement ». Les téléphones portables sont tolérés, à condition qu’il se tiennent coi, qu’on les éteigne. Difficile équation : trois heures à faire le trottoir boulevard Pigalle, pour avoir le droit de verser une obole de 80 euros à l’organisation. Tout ça pour une prestation mystérieuse, dont on ne connaît ni l’heure ni la longueur, ni même la nature exacte – et pour cause, elle n’est même pas officiellement annoncée.

Prince est à Paris. Ou Paris est à Prince – c’est selon. Bluffé par la visite de la Cigale au début de l’été, et par la découverte du Grand Palais lors de la fashion week, le dernier monstre sacré de la pop a décidé de se produire en concert dans les deux salles. Un mythe vivant ; un vestige d’une époque où Internet et Myspace n’étaient pas encore faiseurs de roi en matière de musique, où ils n’avaient pas encore obtenu la tête du CD – pardon, du vynil. Une époque où les bootlegs étant vraiment rares, et leur recherche une quête du Graal. L’enregistrement, une affaire menée en temps réel sur une bande, pas en instantané sur une clé USB. Rareté des objets, difficulté de la reproduction. Apparitions parcimonieuses, que l’on guettait lors de concerts plus qu’attendus, réduits que nous étions, le reste du temps, à rêvasser devant une pochette d’album ou une affiche méticuleusement punaisée dans notre chambre d’adolescent.

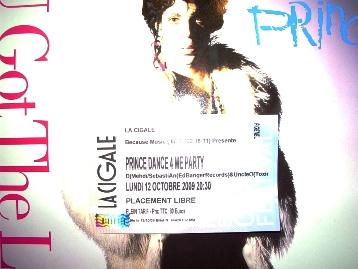

Il faut donc accepter, ce lundi soir, 12 octobre 2009, de rompre avec les habitudes de l’époque : pas d’enregistrement en temps réel, youtubisé, dailymotionisé, instantanément réseausocialisé et reproduit à l’infini. Ce sera un moment rare et précieux – si jamais il a bien lieu, les billets vendus ne garantissant l’entrée qu’à une soirée-dj. Une « Dance 4 Me Party » à la Cigale, où se pressent comme des fourmis, attirés par la rumeur de la présence de la star, inconditionnels de tous âges.

Il faut accepter d’attendre 10H du soir pour que les rideaux s’ouvrent sur la scène, et révèlent (dernière facétie ?) … des musiciens, basse, claviers, batterie, choristes, et un harmonica bondissant, certes, mais pas de Prince. Il ne faut plus ensuite retenir son souffle que quelques minutes pour voir enfin le brillant objet du désir bondir sur scène, veste ouverte sur un torse dénudé, chapeau légèrement de travers, comme quand il régnait, il y a dix ou vingt ans, dans ses clips suggestifs. Le temps a-t-il une prise sur lui ? On peut en douter, sauf à détailler son jeu de scène, légèrement moins athlétique que par le passé. Ou peut-être simplement plus en retenue. Incontestablement a succédé à l’exubérance débridée des années 80 une attitude plus mature, mais plus érotique encore, toute en énergie contenue. Mouvements saccadés, succession de poses, d’expressions étudiées, comme un vogueing élégant et dépouillé.

Prince n’a pas vieilli. Corolaire : sa musique non plus. Ou plutôt, elle n’a pas véritablement évolué. Quoi de plus normal pour quelqu’un qui a inventé les sons du futur, il y a vingt ans ? D’une certaine manière, tout Prince – et peut-être même toute notre musique pop actuelle – est contenu dans ses premiers albums, et il joue surtout, depuis quelques années, à recomposer, recombiner ses œuvres matricielles dans de nouvelles configurations, jouant tour à tour la carte du synthétique et de l’acoustique, mélangeant sur ses albums nouvelles compositions, et projets antérieurs inaboutis. Il en va de même pour le concert de ce soir, démonstration de force impressionnante d’un virtuose qui connaît toutes les ficelles et de son métier, et de son répertoire, et qui les enchaîne et les entremêle avec une facilité qui fait oublier le génie de l’exercice. Une choriste qui rappe comme à l’époque de My Name Is Prince. Des claviers estampillés Minneapolis, 80’s. Des solos de guitare épiques, sous influence Let’s Go Crazy. Tour à tour funkster, crooner, soul, r’n'b, rock. L’ambiance est hystérique, et le showcase minimal redouté (trois petits morceaux et puis s’en va ?) se métamorphose progressivement, dans l’ivresse générale, en un maelström musical de plus de deux heures trente, brassant donc morceaux de toutes ses périodes, mais aussi clins d’œil aux autres artistes de sa galaxie (Sheila E « The Glamorous Life », Sounds Of Blackness « Stand », The Time « The Bird »), à ses pairs (« I Want You Back » des Jacksons 5, ou « Be Happy » de Mary J. Blige), à ses maîtres (une reprise funkier than a mosquito’s tweeter du « Thank You » de Sly & The Family Stone). Quarante ans de groove en trois heures de jam, transformant effectivement le théâtre parisien en un club sous pression, à mi chemin entre Partyman et l’opéra baroque de Relax. On est aux Bains Douches en 1980, on est à Paisley Park en 1990, on ne sait plus trop où l’on est, en fait. L’homme, l’endroit, le public : la confiture prend. « Dance music, sex, romance », comme disait The Artist. Trois rappels, trois retours, et un final en feu d’artifice, sous la pluie pourpre ; personne n’a envie de mettre un terme à ce moment littéralement hors du temps, et qui le restera. Sans photos, ni enregistrement.

Romain Pigenel