Trois semaines passées au Liban expliquent le nombre limité d’articles publiés sur ce blog depuis la fin du mois d’août. Ce séjour, effectué non pas en touriste, mais en partageant la vie quotidienne des habitants, m’a toutefois permis de réunir assez d’informations pour évoquer le Pays du cèdre à travers cinq chroniques à venir, qui seront toutes dédiées à quelques aspects remarquables ou insolites de la vie culturelle libanaise.

Trois semaines passées au Liban expliquent le nombre limité d’articles publiés sur ce blog depuis la fin du mois d’août. Ce séjour, effectué non pas en touriste, mais en partageant la vie quotidienne des habitants, m’a toutefois permis de réunir assez d’informations pour évoquer le Pays du cèdre à travers cinq chroniques à venir, qui seront toutes dédiées à quelques aspects remarquables ou insolites de la vie culturelle libanaise.

Largement francophone et francophile, le Liban est une terre attachante, théâtre d’une histoire riche et plusieurs fois millénaire. Le souligner peut sembler un truisme ; cependant, l’image que l’on en retient, dans l’Europe d’aujourd’hui, fait bien moins référence à cette histoire qu’aux convulsions qui l’ont ensanglanté depuis le milieu des années 1970. Dans une comédie de 1992 tirée de son spectacle Une journée chez ma mère, Charlotte de Turckheim faisait dire à l’un ce ses personnages – un brancardier campé par l’excellent Philippe Duquesne venu évacuer un blessé de la maison maternelle inondée, partiellement détruite et, qui plus est, encerclée par des supporters de l’OM : « C’est Beyrouth ! » Référence significative pour l’époque, puisque la guerre civile qui avait ravagé le Liban venait à peine de s’achever et que les ruines laissées par les combats restaient en mémoire, l’expression semble encore, de nos jours, solidement ancrée dans les esprits, comme le sont souvent les clichés.

Il est vrai que, depuis le retour à la paix civile (toujours relative) de 1990, ce territoire, à peine plus vaste qu’un département français, avait vécu sous une occupation partielle d’Israël (jusqu’en 2000) et de la Syrie (jusqu’en qu’en 2005). Pour autant, l’effort de reconstruction s’était révélé efficace. Cette même année 2005, j’avais pu mesurer, notamment à Beyrouth et sur la côte, les traces évidentes d’un retour à la prospérité – sans commune mesure toutefois avec celle qui avait valu au Liban des années 1960 le surnom de « Suisse du Moyen-Orient ».

Le conflit avec Israël de 2006 réduisit une partie de cet effort à néant. L’année suivante, j’avais pu m’en rendre compte : la plupart des infrastructures avaient été bombardées (notamment les ponts de l’autoroute côtière du Sud jusqu’à Tripoli, l’aéroport de Beyrouth, la centrale thermique de Jiyyé et la route de Damas) ; un large secteur de la banlieue sud de la capitale, fief du Hezbollah, avait été rasé ; des cibles, sans doute stratégiques, avaient aussi été détruites dans les zones chrétiennes ; j’avais enfin observé nombre de maisons particulières et d’immeubles d’habitation entièrement ou partiellement détruits dans les régions de Tyr et de Saïda (Sidon).

« Pourtant », en effet… Pour avoir rencontré des blessés (notamment deux femmes octogénaires qui n’avaient rien de terroristes) et recueilli des témoignages de médecins concernant les victimes civiles, je ne crois pas à la notion de « frappes chirurgicales », ici pas plus qu’ailleurs ; une guerre, qu’elle soit légitime ou non, une riposte, qu’elle soit proportionnée ou pas, ne saurait se confondre avec l’ersatz de jeu-vidéo décrit plus haut et les victimes civiles, des deux côtés de la frontière, méritaient, à l’évidence, davantage de considération.

L’article, rédigé dans le style flamboyant que chacun connaît, ne réservait au lecteur, finalement, aucune surprise, tant il se montrait conforme aux « reportages » habituels de l’auteur. Celui-ci s’y mettait d’abord en scène à son plus grand avantage, en dressant un catalogue de ses rencontres (et de ses « exploits » passés, comme à Sarajevo) : « Dès mon arrivée, oui, dès les premiers contacts avec les vieux amis que je n’avais, depuis 1967, jamais vus si tendus ni si anxieux […] ». Au moment de la Guerre des Six jours (1967, en effet), BHL avait 19 ans… A lire ces mots, qui laisseraient volontiers penser qu’il fréquentait déjà les lignes de front à l’époque, on ne peut que rendre hommage à une si singulière précocité. Suivaient naturellement les noms des personnalités les plus en vues qu’il avait rencontrées, Tzipi Livni, Amir Peretz et jusqu’à Shimon Pérès ; mention spéciale revenant à un général de réserve ayant repris du service qui, en plein conflit, l’avait « convoqué » au milieu de nulle part pour lui parler… de l’assassinat de Daniel Pearl, auquel le philosophe-trotter avait, nul ne l’ignore, consacré un « romanquête », par ailleurs sérieusement contesté par les spécialistes occidentaux du Pakistan…

Il faut se rendre à l’évidence, BHL ne possède probablement pas toujours le sens de l’exactitude, mais la lecture de son article prouve, comme le soulignaient dans un essai récent et décapant Pierre Jourde et Eric Naulleau, qu’il appartient depuis longtemps au cercle très fermé des auteurs comiques. Sa comparaison entre la guerre du Liban et la guerre d’Espagne de 1936 – l’Armée israélienne étant apparentée de facto aux Républicains espagnols combattant le fascisme – et les récurrentes références à André Malraux, relevaient probablement de la même veine farceuse ; cependant, le manichéisme outrancier du papier valut à son auteur une jolie volée de bois vert de l’écrivain Michel del Castillo intitulée « BHL, le rossignol des charniers » dont je recommande vivement la lecture sur son blog. S’agissant du Liban, je me trompe peut-être, mais les analyses d’Antoine Sfeir, directeur des Cahiers de l’Orient, m’ont toujours semblées plus pertinentes que celles du philosophe germanopratin.

Plus heureuse, à l’évidence, est la scène culturelle libanaise dont les acteurs, publics et privés, s’efforcent, souvent avec succès, de promouvoir l’art dans ses disciplines les plus diverses. Les cinq chroniques qui vont suivre tenteront de rendre compte de plusieurs de ces initiatives. Il y sera question des richesses archéologiques du Musée national, d’un étonnant Musée du savon, d’une artiste peintre contemporaine, d’un vignoble prestigieux et du développement de la francophonie.

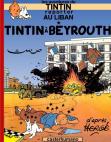

Illustrations : Carte du Liban - Cèdre - Tintin à Beyrouth, couverture d’une BD parodique - Vaisseau marchand phénicien, bas relief, 1er siècle av. J.-C.