Bien sûr il y a Dylan, la tournée anglaise en 66, Ronnie Hawkins et son indispensable version de Who do you love, le road trip messianique de The Weight et The Last Waltz filmé par Scorcese à grands renforts de bols de coke. Mais plus encore il y a l'âme d'un groupe qui en deux albums a réussi l'une des plus belles virées dans les fondamentaux de la musique américaine du XX ème siècle: The Band, c'est plus impressionnant qu'un tour de force au milieu d'un cirque ambulant perdu à Désolation row.

The Band, des progressistes qui rendent hommage au grand sud sans se coltiner les apparats réacs des fans du général Lee.

The Band, Steinbeck et Faulkner qui rencontrent les Staples singers dans une rock 'n roll party.

The Band, un groove blanc et des paroles faites de pudeur et de nostalgie, l'antithèse de la beauferie redneck de Lynrd Skynrd.

1968. La distribution des hosties à la grande messe psychédélique touche déjà à sa fin, les cosmic jams ont des relents de déjà vu et Haight Asbury est devenu un palais de crasse pour Jesus junkies. Les princes de la west coast, Byrds et Grateful Dead en tête, lâchent au grand jour leurs influences country bluegrass assaisonnées avec une pincée de poudre, de Sunshine (by Owsley) et de cool attitude. La fatigue se fait ressentir et le bout de la route d'Easy Rider pointe son nez.

Sur la côte Est, quatre canadiens et un sudiste remettent les compteurs à zéro et refont descendre les freaks en douceur. On connait l'histoire. Dès 67, The Band se terrent dans la fameuse maison rose dénichée par Rick Danko dans les environs de Woodstock, bossent comme des Viets dans une cave, composent avec et sans Bobby « la voix de sa génération », finissent par trouver la formule, le précipité ricain par excellence.

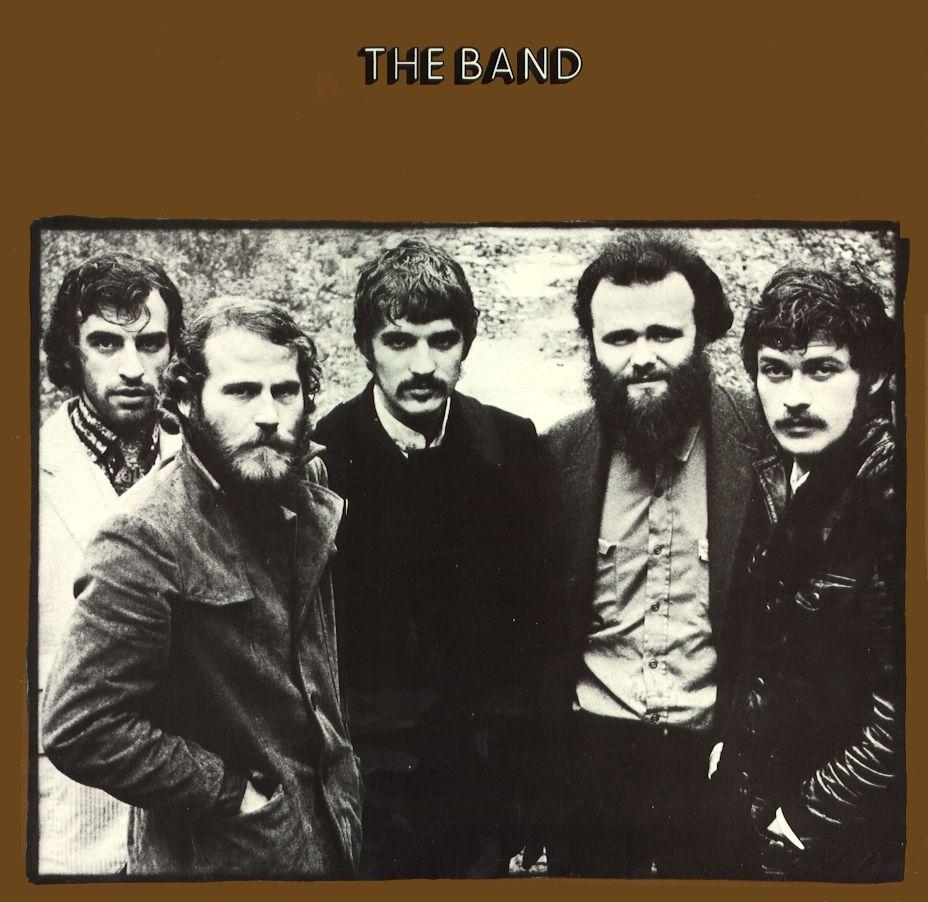

Bon, la vérité, c'est qu'ils ont enregistré une partie du premier album à New York et le second dans une maison de Sammy Davis Jr adaptée en home studio dans les hauteurs de LA. Mais, ce qui compte avant tout, c'est l'unité qui existe entre les clichés d'Elliot Landy pris aux alentours de Big Pink et le patchwork musical du Band. L'important c'est le choc visuel, celui qui donne envie de creuser et de savoir ce qui se cache derrière ses jeunes gens qui jouent aux vieux renfrognés en se gelant les miches dans des vestes sévères à l'orée d'un bois par un sale jour de pluie.

Au même moment, sur la côte Ouest, on se la coule douce dans les parcs.

The Band, niveau talent c'est un peu le club des cinq.

Qu'ils tripotent un piano façon rag time, du trombone, de la clarinette, du fiddle, de l'accordéon ou du clavinet, peu importe, la mixture finale compte plus que les ingrédients. Pas de solo chiant, de pirouette pyrotechnique, hormis ce malade de Garth Hudson au clavier, le parfait croisement entre Géo Trouvetou, un concertiste classique et l'attardé de Délivrance. En grand fan de Curtis Mayfield, Robbie Robertson joue sa Casino en refilant des plans de soul avec un son sec et comme Harrison, privilégie la mélodie à la frime pentatonique. Levon Helm, lui, braille comme le fils de fermier de l'Arkansas qu'il est, reste l'un des meilleurs affuteurs de fûts de sa génération. Son truc: un rythme chaloupé, un jeu de toms à l'étouffée sur une vieille batterie achetée 130 dollars dans un vide grenier.

Ecoutez-le s'époumoner sur The night they drove old dixie down, qui donne envie de se bourrer la gueule seul dans son canapé. Ecoutez-le mener les pulsions/pulsations sur le Révolution blues de Neil Young qui nous parle de son ex pote Charles Manson.

Et quand Helm décide de se mettre au banjo c'est Richard Manuel qui s'y cogne (Rag mama rag qui filerait des fourmis dans les jambes à un contorsionniste dans un juke joint clando sous la prohibition). La voix sanglotante de I shall be realeased a fait chialer dans les communautés en quête de sens. Au bout du rouleau, il finira par se pendre dans une chambre d'hôtel un jour de 1986, pendant que ses potes continuaient la bringue d'après concert. Il faut dire que le bonhomme, fragile, ne suçait pas que de la glace et se plaçait directement en deuxième position pour le titre du meilleur interprète de Georgia on my mind ... On n'en ressort pas indemne.

Rick Danko devait lui aussi avoir les artères d'un papy. Immense chanteur (Unfaithful servant) et rare bassiste à avoir joué sur une six cordes sans vomir du slap immonde ou se prendre pour un Jaco Pastorius qui aurait mieux fait de rester à la contrebasse. Avoir Danko dans une pièce avec vous devait être aussi cool que stressant tant ce type donne l'impression d'avoir la gigote et d'avoir quatorze idées à la seconde. Pour ceux qui aiment voir des idoles en train de se la donner en piteux état, regardez-le dans le train du Festival express avec Joplin, Garcia et Weir jammant sur Ain't no more cane, faites-en un héros pour les futurs Doherty de troisième zone. Un génie pourrait sortir de là.

Alors bien sûr, après les deux premiers albums, ce sera la fête à la coke et les tournées dans les stades qui altèreront petit à petit la rugosité et la véracité originelle du groupe. Robertson finira par rejoindre la même clique que Clapton, les faux modestes qui font chier leur petit monde, Manuel, Danko et Helm s'abimeront dans une fête quotidienne pour finir par s'en mettre plein la gueule au petit matin, comme des frères de défonce. Garth Hudson se mettra à jouer sur des synthés à faire vomir Peter Gabriel... Mais même les Stones du début des seventies qui recrachaient avec grandeur et décadence leurs influences n'ont pas puisé au plus profond de l'âme américaine comme l'a fait ce groupe qui, faut-il le rappeler, n'avait même pas de nom.