Il y a des livres dont la lecture se révèle à la fois indispensable et terrifiante. Paroles de déportés (Bartillat, collection Omnia, 306 pages, 13€) se rattache à cette catégorie. Contrairement à l’œuvre de Primo Levi, les textes réunis dans cet ouvrage ne servent pas de base pour théoriser l’entreprise criminelle nazie. On ne retrouve pas davantage ici le lyrisme présent dans l’œuvre d’Elie Wiesel. Il s’agit d’une suite de témoignages, recueillis « à chaud », c’est-à-dire après la libération des camps, auprès de survivants, en majorité français, et destinés à être produits lors du procès de Nuremberg. A ceux-ci, sont ajoutés des extraits de rapports officiels des services alliés. L’auteur de cette compilation, Eugène Aronéanu, un Roumain réfugié en France, qui participa à la Résistance, consacrera par la suite sa carrière à l’étude juridique des crimes contre l’humanité.

Il y a des livres dont la lecture se révèle à la fois indispensable et terrifiante. Paroles de déportés (Bartillat, collection Omnia, 306 pages, 13€) se rattache à cette catégorie. Contrairement à l’œuvre de Primo Levi, les textes réunis dans cet ouvrage ne servent pas de base pour théoriser l’entreprise criminelle nazie. On ne retrouve pas davantage ici le lyrisme présent dans l’œuvre d’Elie Wiesel. Il s’agit d’une suite de témoignages, recueillis « à chaud », c’est-à-dire après la libération des camps, auprès de survivants, en majorité français, et destinés à être produits lors du procès de Nuremberg. A ceux-ci, sont ajoutés des extraits de rapports officiels des services alliés. L’auteur de cette compilation, Eugène Aronéanu, un Roumain réfugié en France, qui participa à la Résistance, consacrera par la suite sa carrière à l’étude juridique des crimes contre l’humanité.

Les témoignages concernent différents camps, Auschwitz, naturellement, mais aussi Buchenwald, Dachau, Dora, Maidanek, Mauthausen, Ravensbrück, ainsi que le Struthof, camp de concentration établi sur le territoire français (en Alsace) en avril 1941. Le livre adopte un plan thématique qui traite tous les aspects de l’univers concentrationnaire, du départ des convois à la libération des camps. Dès l’arrivée, chacun comprend comment fonctionne le processus de déshumanisation des déportés, entre vol de leurs effets, vêtements inadaptés aux conditions climatiques, baraquements spartiates et insalubres, nourriture volontairement insuffisante (l’écrivain Louis Martin-Chauffier signale même des cas de cannibalisme pour tenter de lutter contre la malnutrition) et conditions d’hygiène effrayantes.

Le chapitre « Administration, règlement, discipline » n’évoque pas seulement la bureaucratie des SS, la hiérarchie qu’ils mirent en place au sein des détenus (avec le rôle central des Kapos, les différences de traitements entre Juifs, Tziganes, homosexuels, politiques, résistants, etc.) ou l’interdiction de toute pratique cultuelle. Il met aussi en lumière que les femmes furent, plus que les hommes, objets de sévices sexuels, y compris de la part des gardiennes SS, et dénonce une logique de la terreur et de l’humiliation qui s’opposait à toute logique productive : « On devait soulever les pierres très lourdes à hauteur des épaules, afin de les basculer dans les wagonnets. Les contremaîtres s’opposaient à ce que les pierres soient soulevées à deux » ; « Le travail qui fut imposé à des camarades de captivité consistait à mettre de la chaux vive dans des wagonnets. N’ayant aucune pelle, ils étaient obligés de prendre cette chaux avec les mains. » Car, même dans les camps d’extermination, les déportés fournissaient une main d’œuvre bon-marché qu’utilisait l’industrie allemande. Le chapitre « Travail » décrit les conditions dans lesquelles ils étaient employés par des groupes dont certains (Bayer, BMW, etc.) existent toujours.

Le chapitre « Administration, règlement, discipline » n’évoque pas seulement la bureaucratie des SS, la hiérarchie qu’ils mirent en place au sein des détenus (avec le rôle central des Kapos, les différences de traitements entre Juifs, Tziganes, homosexuels, politiques, résistants, etc.) ou l’interdiction de toute pratique cultuelle. Il met aussi en lumière que les femmes furent, plus que les hommes, objets de sévices sexuels, y compris de la part des gardiennes SS, et dénonce une logique de la terreur et de l’humiliation qui s’opposait à toute logique productive : « On devait soulever les pierres très lourdes à hauteur des épaules, afin de les basculer dans les wagonnets. Les contremaîtres s’opposaient à ce que les pierres soient soulevées à deux » ; « Le travail qui fut imposé à des camarades de captivité consistait à mettre de la chaux vive dans des wagonnets. N’ayant aucune pelle, ils étaient obligés de prendre cette chaux avec les mains. » Car, même dans les camps d’extermination, les déportés fournissaient une main d’œuvre bon-marché qu’utilisait l’industrie allemande. Le chapitre « Travail » décrit les conditions dans lesquelles ils étaient employés par des groupes dont certains (Bayer, BMW, etc.) existent toujours.

La section « Etat sanitaire » rend compte d’une logique équivalente : « Tout semble étudié pour que la contagion s’effectue avec le maximum d’efficacité », remarque un témoin. D’autres, médecins, indiquent qu’un forgeron avait été promu chef de la dissection, qu’un serrurier, directeur d’hôpital, pratiquait des opérations chirurgicales comme s’y livrait un autre, maçon de métier… Les pages dédiées aux stérilisations, aux « expériences médicales » et à la vivisection sont effarantes, mais traduisent la folie dont la science peut se montrer capable lorsqu’elle sert les délires d’une idéologie criminelle.

La partie « Exécutions diverses » se passe de commentaires. En revanche, le titre dédié aux « Réactions des internés », entre fatalisme, rares révoltes (sévèrement réprimées, on s’en doute), cas de démence et suicide, fournit des informations précieuses sur l’état psychologique des déportés soumis en permanence à un environnement scientifiquement ou empiriquement conçu pour briser leur moral et anéantir leurs personnalités. Certains trouveront des raisons de survivre dans la foi religieuse, d’autres la perdront (Romain Gary a écrit de superbes phrases à ce sujet, sur le refus de Madame Rosa de pardonner à Dieu dans La Vie devant soi), d’autres encore dans la simple fraternité ou l’instinct de conservation.

Les méthodes de sélection et d’extermination font l’objet d’une section qui plonge davantage encore le lecteur dans l’horreur. Quant à la dernière, intitulée « Libération », elle décrit moins l’arrivée des alliés que les marches de la mort qui précédèrent et auxquelles peu de prisonniers survécurent.

Les auteurs de ces témoignages reflètent la société prise dans son ensemble : quelques personnalités, comme Charles Richet, membre de l’Académie de Médecine, Louis Martin-Chauffier, déjà cité, le grand juriste Léon Mazeaud, Marcel Paul, futur ministre communiste du général De Gaulle, figurent aux côtés d’ouvriers, d’avocats, de médecins, d’étudiants, d’infirmières, de commerçants, de prêtres. Si certains récits font appel à un pathos inévitable et, d’ailleurs, compréhensible, leur immense majorité frappe par leur concision, leur précision froide, pudique et parfois scientifique, leur absence de ton réquisitoire ou vindicatif. Le souci de témoigner l’emporte sur celui d’émouvoir ou le désir de vengeance, c’est ce qui donne à ces témoignages une force et une crédibilité exceptionnelles. En outre, bien des récits se croisent, qui mettent en lumière le caractère illusoire, idéologique et dénué de rigueur historique du négationnisme. Ils constituent un démenti cinglant aux clowneries grotesques de Dieudonné. Enfin, les passages relatifs aux tortures et massacres d’ecclésiastiques, en seule raison de leur qualité, pourraient faire réfléchir l’évêque Williamson et ses partisans s’ils n’étaient pas aveuglés par leur parti pris.

Au-delà de l’Histoire et de l’industrialisation du crime menée par les Nazis, ce livre peut ouvrir sur une réflexion plus large – plus inquiétante aussi, sans doute – concernant la nature humaine. D’un côté, l’extraordinaire résistance physique et mentale de beaucoup de victimes soumises à un environnement constamment hostile, de l’autre, l’inhumanité de bourreaux qui n’étaient pas tous, loin de là, de simples brutes ou des cas pathologiques. On pense, naturellement, aux travaux lumineux d’Hannah Arendt sur la banalité du Mal. On prend surtout conscience de l’influence qu’une idéologie totalitaire, qu’elle soit politique ou religieuse, peut exercer sur ceux auxquels elle inculque des convictions. L’adversaire désigné, l’ennemi, perd alors tout statut humain et doit être éliminé, comme le serait un parasite. Car, sans risquer l’amalgame, l’historien demeure frappé par un constat : au fil de l’Histoire, les formes prises par le Mal se ressemblent : certaines tortures décrites dans Paroles de déportés étaient pratiquées par l’Inquisition, les « expériences médicales » de Joseph Mengele furent en grande partie imitées par Grigori Mayranovski, dans son laboratoire de la Lubyanka, sur des prisonniers du KGB ou par les Khmers rouges dans leur bloc opératoire de Koniek. Quant aux camions à gaz utilisés dès 1941 par les Nazis pour exterminer leurs victimes, ils avaient été inventés quatre ans auparavant par Isay Davidovich Berg, le responsable moscovite de la division économique du NKVD, comme l’avait rappelé en son temps Alexandre Soljenitsyne.

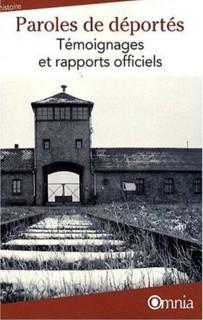

Illustrations : Une entrée du camp d’Auschwitz - Barbelés, © Tony Dowson - Auschwitz, crématoire.