Avec les beaux jours, la téléréalité revient sur nos écrans. J’avoue ne guère goûter ce genre, mais une relecture récente du Dictionnaire de la langue verte d’Alfred Delvau (1825-1867) me fournit l’occasion d’un commentaire à son sujet. L’ouvrage de cet érudit, secrétaire de Ledru-Rollin, journaliste au Figaro, chroniqueur de la vie parisienne et de ses bas-fonds, fut publié peu avant sa mort; il est aujourd’hui épuisé, mais l’édition de 1883 peut être téléchargée gratuitement sur le site Gallica.

Avec les beaux jours, la téléréalité revient sur nos écrans. J’avoue ne guère goûter ce genre, mais une relecture récente du Dictionnaire de la langue verte d’Alfred Delvau (1825-1867) me fournit l’occasion d’un commentaire à son sujet. L’ouvrage de cet érudit, secrétaire de Ledru-Rollin, journaliste au Figaro, chroniqueur de la vie parisienne et de ses bas-fonds, fut publié peu avant sa mort; il est aujourd’hui épuisé, mais l’édition de 1883 peut être téléchargée gratuitement sur le site Gallica.

Expression du langage populaire, faubourien, souvent aussi professionnel, la langue verte, dont l’argot fait partie, s’est toujours présentée comme l’un des constituants culturels d’un pays; à ce titre, elle donne lieu à de très sérieuses études. Aristophane en usait largement dans son théâtre ; en France, Rabelais lui donna ses lettres de noblesse, Céline, Alphonse Boudard et Albert Simonin – entre autres – l’utilisaient avec générosité. Dans la seconde moitié du XXe siècle, Frédéric Dard et Michel Audiard ont contribué, à travers le polar et le cinéma, à lui redonner une dimension populaire et ludique qu’elle avait en partie perdue.

La langue verte, loin de devoir être reléguée aux oubliettes au prétexte qu’elle serait une expression de la vulgarité, mérite l’attention de tout amateur de mots et de tout curieux. C’est celle d’Arletty et de Michel Simon, de Jean Gabin et de Bernard Blier, d’Auguste Lebreton et de François Villon. On peut la considérer grossière, voire ordurière, mais en aucun cas elle ne sera vulgaire. La richesse hardie de ses termes, les métaphores pittoresques qu’elle emploie, l’humour qui la caractérise, devraient la faire échapper à toute censure.

Delvau disait avoir moissonné les entrées de son dictionnaire dans les ateliers des peintres et ceux des ouvriers, dans les brasseries littéraires et les cabarets populaciers, jusque dans les boudoirs des lorettes. En d’autres termes, dans la vie telle qu’elle est. « On s’étonnera de voir réunis, écrivait-il, confondus dans une promiscuité fâcheuse, […] l’argot des gredins et celui des honnêtes gens, les adorables mimologismes des enfants et les expectorations des faubouriens. C’était une nécessité née de la confusion déplorable des classes sociales à Paris, où le crime coudoie le travail, où le cynisme heurte l’innocence, où le vice flâne en compagnie de la vertu, où l’esprit emboite le pas à la bêtise. Frères ennemis, ces argots, mais frères, comme les hommes qui le parlent. »

L’auteur donnait une description du cheminement que pouvaient emprunter les mots de la langue verte pour acquérir droit de cité : « Une expression tombe des lèvres flétries d’un forçat […] dix paires d’oreilles la ramasse et dix bouches la répètent – sans l’essuyer. Elle fait son chemin d’atelier en atelier, de faubourg en faubourg, jusqu’au jour où, tombant à son tour des lèvres d’un ivrogne, dans un café littéraire ou dans une brasserie artistique, elle est alors recueillie par quelques curieux aux écoutes, par quelque flâneur aux aguets qui la trouve accentuée, originale, qui la colporte çà et là, - tant et si bien que, finalement, elle entre dans un article, puis dans un livre, puis dans la circulation générale. Allez donc maintenant l’en retirer […] ! Essayez donc, au nom de la morale et du goût, de la démonétiser par décret comme une pièce de trente sols ! »

On trouve, dans son Dictionnaire, de savoureux exemples. Ainsi, « faire Charlemagne » signifiait « se retirer du jeu après y avoir gagné, sans vouloir donner de revanche », comme l’empereur quitta le jeu de la vie en conservant jusqu’à la fin toutes ses conquêtes. Un « fesse-mathieu » désignait un usurier ou un avare, et un «greffier», un chat (« dans l’argot des faubouriens qui n’aiment pas les gens à robe noire et emploient à dessein ce mot à double compartiment où l’on sent la griffe », précise Delvau). «S’esbigner dans sa boîte à puces» équivalait à «rentrer chez soi». Quant au coq, comme dans les Scènes de la vie de bohème de Murger, la langue verte le nomme, de façon fort imagée, « pendule à plume. »

Mais, se demandera-t-on, quel rapport y a-t-il entre ce livre d’Alfred Delvau et la téléréalité ? Si le premier dresse un intéressant inventaire de la langue verte à l’usage des curieux, la seconde, dans un accès de pruderie plutôt malvenu compte tenu du contenu qu’elle véhicule, s’attache à la proscrire. L’exemple de « Secret story » est, à cet égard, tout à fait édifiant. On peut trouver vulgaire le principe même de l’émission, basé sur le degré zéro du voyeurisme. On peut attribuer la même épithète au casting, prévisible d’une année sur l’autre, entre candidats illétrés, teigneux de service, inévitable bellâtre, arriviste impénitent, blondes ayant à l’évidence plus de poitrine que de cervelle, représentants des minorités visibles et sexuelles, etc. Tout cela reste très politiquement correct, d’une affligeante banalité et racoleur à souhait. Pourtant, il y a plus vulgaire encore que ce florilège de clichés. Et c’est précisément la pudibonderie promue par les organisateurs.

Ils s’attachent ainsi, dans la version française, à flouter toute partie du corps qu’on peut cependant voir sur n’importe quelle plage de station balnéaire ou dans la moindre publicité pour shampooing et déodorant. Les versions d’Europe du Nord et de l’Est, ainsi que celles d’Australie ou de Grande-Bretagne (connues sous le nom de Big Brother) se sont depuis longtemps affranchies de ces tartuferies stupides. Les cigarettes, elles aussi, sont floutées, ce qui présente la particularité de mettre en lumière un acte qui, sans cette précaution, passerait inaperçu. L’an prochain, on camouflera sans doute les verres et les bouteilles d’alcool, ainsi que la nourriture « trop grasse, trop sucrée, trop salée », pour ne pas inciter à manger sans bouger ! Mais admettons ; accordons-leur le bénéfice du doute, peut-être est-ce là une imposition du CSA qui devrait cependant avoir d’autres chats à fouetter.

En revanche, censurer d’un « bip » tout mot jugé trop leste ou trop gras, comme s’il n’était jamais employé dans la vie courante, voilà qui relève du ridicule le plus achevé. Cela donne lieu à des dialogues étranges, incompréhensibles et plus agaçants encore qu’à l’ordinaire. Un exemple ? « Ferme ta bip ! » Les producteurs seraient-ils si incultes qu’ils ignoreraient que l’on trouve le mot « gueule » chez Montaigne ? L’expression manque sans doute d’élégance, mais elle reste communément usitée et ne nécessitait aucune censure. Imaginerait-on les chansons de Brassens caviardées de cette manière ? « Quand je pense à Fernande,/ Je bip, je bip,/ Quant j’pense à Félicie,/ Je bip aussi » ou bien « Il y a peu de chance qu’on / Détrône le roi des bip » ? Tout cela est puéril, imité de l’hypocrisie du Jerry Springer show qui n’honore guère la chaîne américaine NBC, mais significatif de la manière débilitante dont on traite le téléspectateur. Naturellement, quelques puritains pourront soutenir que la vue d’un sein, d’une cigarette ou l’écoute d’un terme grossier exerceraient une influence néfaste sur les plus jeunes. Et puis il ne faut pas choquer le bon public si l’on veut attirer les annonceurs publicitaires… Que dire, toutefois, de ces « missions » où une candidate doit surmonter sa haine de l’autre pour la flatter, afin de gagner une poignée d’Euros, ou de l’exposition permanente des mesquineries humaines ? D’un point de vue éthique, cette promotion de l’hypocrisie rétribuée et des petites bassesses me semble bien plus choquante pour le jeune public.

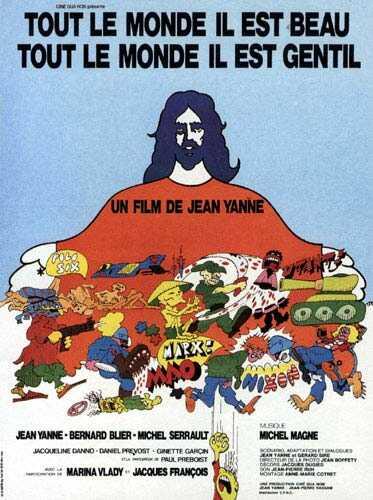

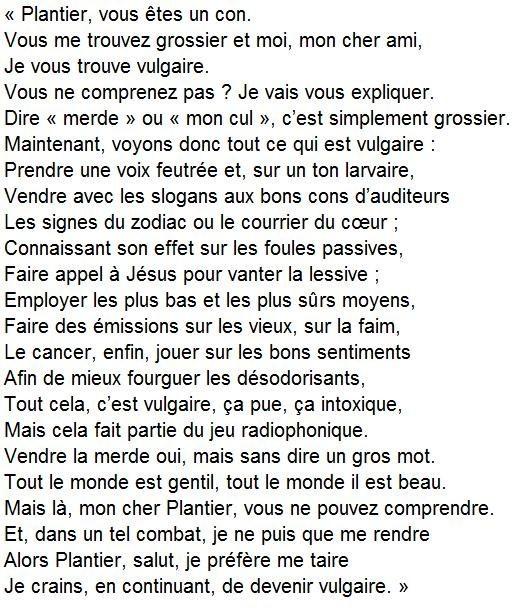

Ce qui, pourtant, décrirait le mieux la téléréalité se trouve dans une comédie satirique de Jean Yanne, intitulée Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil (1972). Rarement diffusé, car jugée trop agressif par les bien-pensants, ce film brosse un portrait au vitriol du monde des média. Une célèbre tirade (en alexandrins!) adressée par François Gerber (Jean Yanne) au directeur de sa station de radio Plantier (Jacques François) ne semble pas avoir pris une ride :

Illustrations : Page de garde du Dictionnaire de la langue verte - Mire - Affiche du film Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.