Ah, la famille, quel beau sujet ! Après toutes ces turpitudes, ces femmes provocatrices qui se font ‘poteler’ (sic) les seins par des mains crasseuses, qui se donnent à n’importe qui par libertinage et plaisir pervers, qui dénoncent le désir masculin avec une violence militante, dont la sensualité corrompt l’âme et qui ne s’adresseraient qu’à des femmes décervelées et dominées par leur mari (pour reprendre certains des commentaires déversés sur mon billet précédent); après toutes ces infamantes affirmations sur l’utilisation de l’histoire à des fins idéologiques, osant insinuer que cet Etat n’est pas désintéressé et humaniste; après tous ces discours dérangeants contrariant la vision idyllique des gens bien informés, eux, et bien engoncés dans leurs certitudes militantes, voici donc enfin un sujet qui ne dérange pas, qui vient soutenir les valeurs consensuelles, morales et religieuses, un sujet digne de figurer au programme d’un grand musée familial et national, la Famille (après la Patrie; prochain billet sur le Travail ?).

Ah, la famille, quel beau sujet ! Après toutes ces turpitudes, ces femmes provocatrices qui se font ‘poteler’ (sic) les seins par des mains crasseuses, qui se donnent à n’importe qui par libertinage et plaisir pervers, qui dénoncent le désir masculin avec une violence militante, dont la sensualité corrompt l’âme et qui ne s’adresseraient qu’à des femmes décervelées et dominées par leur mari (pour reprendre certains des commentaires déversés sur mon billet précédent); après toutes ces infamantes affirmations sur l’utilisation de l’histoire à des fins idéologiques, osant insinuer que cet Etat n’est pas désintéressé et humaniste; après tous ces discours dérangeants contrariant la vision idyllique des gens bien informés, eux, et bien engoncés dans leurs certitudes militantes, voici donc enfin un sujet qui ne dérange pas, qui vient soutenir les valeurs consensuelles, morales et religieuses, un sujet digne de figurer au programme d’un grand musée familial et national, la Famille (après la Patrie; prochain billet sur le Travail ?).

Mais ça commence à devenir plus intéressant quand la famille se fait un peu chahuter : ainsi l’ombre noire démesurée de Picasso couvrant le corps allongé de Françoise Gillot vêtue d’une robe rouge. Elle vient de le quitter avec leurs deux enfants, c’est la première fois qu’il est la victime de l’éclatement du couple (les précédents venaient de lui), il donne libre cours à la violence qui s’empare de lui, et au désarroi (L’ombre sur la Femme, 1953). Quelle famille !

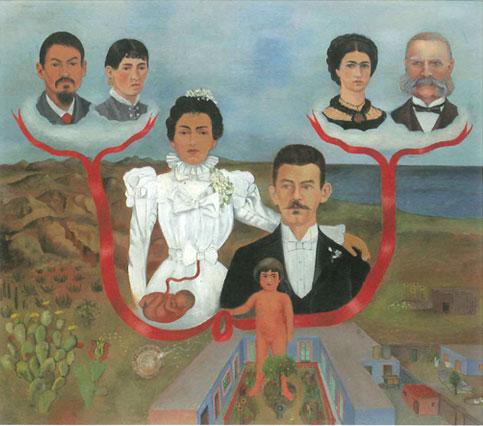

C’est encore plus intéressant quand c’est la représentation même de la famille qui est tourneboulée : l’oeuvre initiale de l’exposition est un diptyque d’Anthony Goicolea, Supper. Plusieurs générations de sa famille cubaine sont ici représentées avec une précision photographique, mais le montage est maladroit et délibérément visible : il faut que la reconstitution mémorielle soit un vrai travail, qu’elle laisse des traces visibles. La partie droite du diptyque est la photographie d’un tableau que l’artiste a peint à partir des portraits photographiques de ses ancêtres; la partie gauche est un tableau, peint par l’artiste, qui représente soigneusement, très exactement ce que serait l’image en négatif de la partie droite. Cette opposition / conjugaison positif /négatif, peinture /photographie constitue un travail complexe sur la représentation, et, plus spécifiquement la constitution de la famille comme mémoire, mêlant vérités et fables, présences et disparitions.

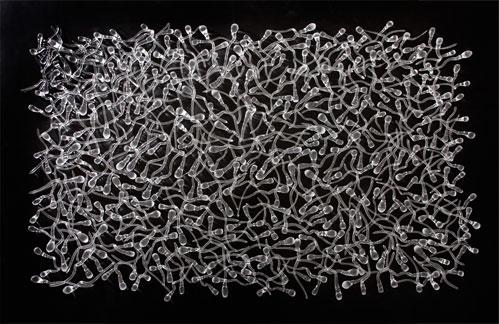

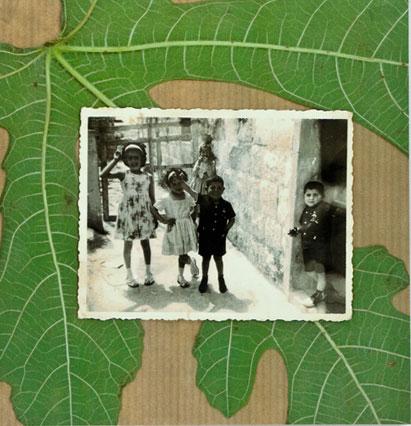

Quand Moshe Gershuni présente une série de photos de mains, issues de photos anciennes, d’albums de famille, quand le grain de ces photos aux bords frangés et aux formats irréguliers se déploie sur la longueur d’un mur, quand ces fragments de corps deviennent éléments épars, souvenirs d’un corps entier aujourd’hui évanoui, d’une famille aujourd’hui éteinte, on a là une sublimation des traces familiales. Gershuni a titré son installation “C’est moi qui m’en vais vers lui, mais lui, il ne reviendra pas vers moi“, plainte de David lors de la mort de l’enfant adultérin qu’il eut avec Bethsabée, complainte funèbre désabusée. De la même manière les brosses en cheveux de Gideon Gechtman, faites avec les cheveux de membres de sa famille et exposées comme des reliques, chacune dans une boîte, non seulement évoquent Auschwitz, mais, intemporelles, lient famille et mort de manière intangible.

Enfin, la commissaire de l’exposition ne saurait nous laisser oublier dans quel pays nous sommes : Abraham chassant Hagar et Ismaël sous l’oeil vindicatif de Sara, peint par Jan Victors en 1650 nous introduit dans l’histoire de la région : rupture familiale et tribale aux conséquences encore actuelles, haine, injustice et désespoir (en haut).

En somme, la famille n’est qu’un sujet; ici, c’est surtout de traces et d’empreintes, de représentation et de vestiges qu’il est question.

Photos courtoisie du Musée d’Israël (remarquablement efficace pour dénicher les photos que je voulais; merci). La reproduction du tableau de Picasso sera ôtée du blog à la fin de l’exposition.