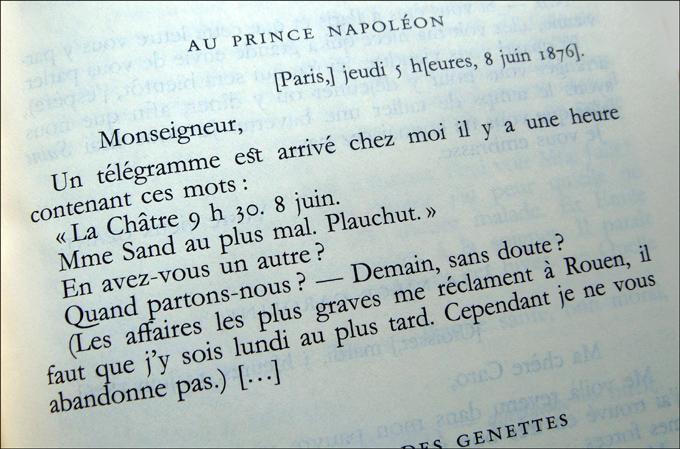

Né en 1821, Gustave Flaubert a 55 ans au début de ce paquet de lettres, et 58 ans et demi lorsqu’il succombe à une attaque d’épilepsie congestive en mai 1880. Lui qui aimait à pourfendre la bêtise sous toutes ses formes, aurait apprécié cette remarque colportée par la sagesse populaire sous la forme du regret surpris : « la veille, il était pourtant tellement vivant… ». Durant ces années, Flaubert est en prise avec plusieurs tâches qui le rongent. Tout d’abord ce livre monstre, ‘Bouvard et Pécuchet’, une somme de la bêtise de son temps, qu’il a entrepris durant six ans et qu’il n’a pu terminer. Ensuite ses ennuis d’argent, dus à la faillite de la scierie du mari de sa nièce (beaucoup de « de » dans cette phrase, il les pourchassait !). Flaubert, qui s’était porté garant, a dû assumer et s’est trouvé réduit à vivre de presque rien. Ses amis ont tenté de lui faire obtenir une sinécure (bibliothécaire à la Mazarine) ou une pension, mais la Politique (il aimait mettre une majuscule aux mots bourgeois) n’est qu’intrigues et passe-droits. Enfin ses amis qui disparaissent (George Sand) ou le déçoivent (Baudry, Max du Camp). Ce sont ces ébranlements nerveux qui l’ont achevé, faisant ressurgir l’épilepsie dont il était atteint en fin d’adolescence, la dernière crise l’empêchant de respirer jusqu’à étouffement.

Ce tome ultime de la Correspondance a été l’œuvre d’une vie et Jean Bruneau s’est éteint en 2003 avant d’avoir pu terminer cet opus 5. Les années 1876-1880 sont complétées par nombre de lettres retrouvées depuis la parution chronologique des premiers tomes. En 30 ans, il a collecté 4273 lettres à 279 correspondants différents, qu’il a agrémenté de notes techniques et explicatives. Ce dernier livre n’est pas à la même hauteur pour les notes, composées par son successeur : elles restent techniques mais évacuent toute tentative de donner du sens aux propos, ce qui est dommage. Car Flaubert écrit beaucoup. Il a atteint cet âge mûr où l’on a beaucoup d’amis et de relations, où les jeunes vous sollicitent tandis que les éditeurs ne savent plus où donner de la tête avec vos œuvres à corriger et faire reparaître. Flaubert passe deux ou trois mois à Paris, mais la majeure partie de son temps à Croisset, au bord de la Seine près de Rouen. Paris lui coûte en temps et en argent, lui qui vit dans un sévère dénuement.

Ses amis lui écrivent et viennent le voir. Le premier d’entre eux est Guy de Maupassant, neveu de son meilleur ami d’enfance Alfred Le Poittevin, à qui il ressemble fort. Maupassant est un fils adoptif et un disciple pour Gustave. Il aime en lui sa vigueur sexuelle et son sens aigu de l’observation. Il juge ‘Boule de suif’ un véritable chef-d’œuvre. Tourgueniev, qu’il appelle le Moscove, vit souvent en France et reste un interlocuteur pour l’art sans égal depuis la disparition de la bonne George Sand. De Zola, il aime moins ‘L’Assommoir’, qu’il trouve un peu vulgaire, mais admire ‘Nana’ pour sa force. Du Goncourt survivant, il lit parfois les œuvres, mais le bonhomme est trop bourgeois, reclus sans son jumeau, pour qu’il sympathise vraiment. Maxime du Camp, avec qui il a voyagé en Orient lorsqu’ils étaient jeunes, le déçoit par son côté arriviste. Ne voilà-t-il pas qu’après 55 ans ledit Max, après l’avoir brocardée sans pitié, postule à l’Académie Française ? « La nomination de Du Camp à l’Académie me plonge dans une rêverie sans bornes et augmente mon Dégoût de la Capitale. Mes Principes n’en sont que renforcés. Et je me répète cette maxime qui est de moi : « Les honneurs déshonorent, le titre dégrade, la Fonction abrutit. » Labiche et Du Camp, quels auteurs !!! » (à sa nièce Caroline, 28 février 1880) p.851.

Il n’a pas d’enfant et le regrette, mais être père signifie pour lui acquérir une position sociale stable que ni son tempérament, ni sa santé, ni ses goûts ne lui permettent. A 33 ans, l’âge où les hommes font un premier bilan, il écrit : « Quand est-ce que j’aurais la main d’un fils pour me fermer les yeux ? quand me verra-t-on établi, installé, piété dans une position respectable ? Je sens, au fond, que je n’ai pas toute la considération sociale que j’aurais pu avoir, si dès mes jeunes ans, j’avais dirigé toute mon intelligence vers la rouennerie, l’épicerie ou la diplomatie, et cela me torture, j’ai des remords. Je rêve d’une épouse, un comptoir ! N’importe, il n’est plus temps ! Je vais continuer à traîner une vie languissante, veuve d’illusions, sans croix d’honneur, ni titre municipal, existence vide, inutile aux autres et à moi-même, tandis que j’aurais pu, etc. » (à Olympe Bonenfant, 2 septembre 1854), lettre retrouvée, p.958. La dernière phrase est une moquerie des convenances bourgeoises et espérances sociales du temps. Mais l’auteur de ‘Madame Bovary’, de ‘Salammbô’, de ‘L’Education sentimentale’, d’Un cœur simple’ et de ‘Bouvard et Pécuchet’ – sans parler de sa volumineuse correspondance en forme de Journal – est loin d’être « inutile aux autres » ! Comme quoi la Société se trompe sur elle-même.

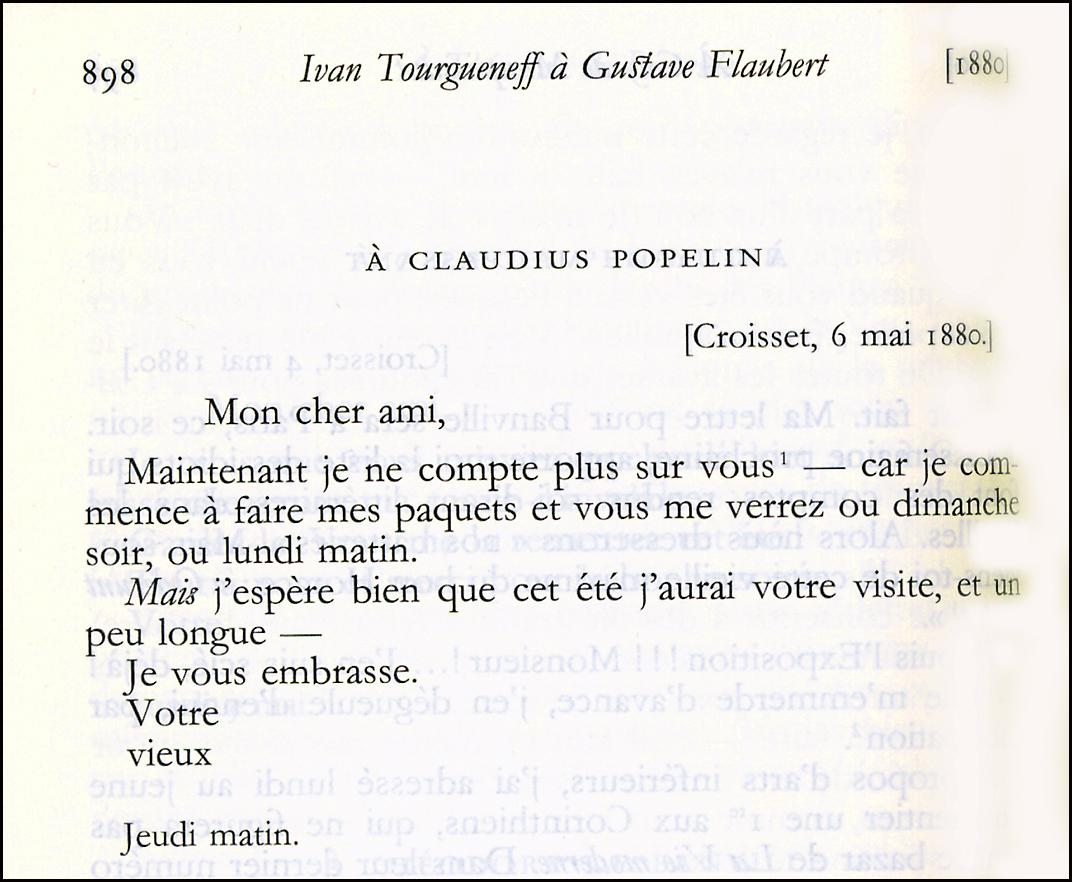

Sa dernière lettre connue =

Gustave, qui signe le Vieux, bien bedolle, le Fossile, le Préhistorique, l’Ours des cavernes, Néanderthal, Cro-Magnon, ou l’Hindigné ! signe aussi « Cruchard pour vous, Polycarpe pour le genre humain, Gustave Flaubert pour la Littérature » (à Maurice Sand, 20 avril 1880) p.887. Il est conscient de servir l’Art et la Beauté avant la mode et les poncifs d’époque. « L’ambition d’être député ou ministre, décoré et conseiller municipal, tout cela me semble fort triste et m’allèche aussi peu qu’un dîner à 40 sous ou un discours humanitaire. Mais c’est la manie de tout le monde, et ne fût-ce que par distinction et non par goût, par bon ton et non par penchant, il est bien maintenant de rester dans la foule, et de laisser tout cela à la canaille qui se pousse toujours en avant et court dans les rues. » (à Ernest Chevalier, 20 juillet 1842) p.944. Ce qu’il appelle « la Basse envie démocratique » lui fait affirmer : « Et comme je ne suis pas démocrate (bien que révolutionnaire jusqu’aux moelles), je vénère ce qui est grand, j’admire ce qui est beau, et j’adore ce qui est bon » (26 juillet 1876, p.82).

Il a aimé la révolution de 1848, à laquelle il a participé à 27 ans. Il n’a pas aimé la Commune de 1871, qu’il n’a vue que de loin, et à qui il a reproché d’exploiter l’abaissement de la France lors de l’invasion prussienne pour pousser le fanatisme, emmené par l’Envie. Les bas instincts sous le couvert des grands mots, voilà ce qui, pour Flaubert, distingue 1871 de 1793 (p.1047). Le recul et les études historiennes permettent de nuancer cet avis mais il n’est pas besoin « d’être d’accord » (manie fusionnelle de la fin du 20è siècle) pour admirer Flaubert. Le bonhomme l’enseignait à Guy de Maupassant, attaqué au tribunal pour vers indécents : « Quand on écrit bien, on a contre soi deux ennemis : 1° le public, parce que le style le contraint à penser, l’oblige à un travail ; et 2° le gouvernement, parce qu’il sent en vous une force, et que le pouvoir n’aime pas un autre pouvoir. Les gouvernements ont beau changer, monarchie, empire ou république, peu importe ! L’esthétique officielle ne change pas ! De par la vertu de leur place, ses agents – administrateurs et magistrats – ont le monopole du goût (…). Ils savent comment ON DOIT écrire, leur rhétorique est infaillible, et ils possèdent les moyens de vous convaincre » (16 février 1880, p.840).

La bêtise d’Etat aujourd’hui est bien la même, la bêtise sociale aussi, ce pourquoi Gustave Flaubert reste un phare pour guider les esprits libres.

Gustave Flaubert, Correspondance tome 5, janvier 1876-mai 1880, édition Jean Bruneau et Yvan Leclerc, Pléiade Gallimard, 2007, 1556 pages