Il m’était demandé de citer quelques références et influences importantes. Les choses sont souvent si bien liées par quelques affinités obscures et s'induisent si subtilement, qu'il est difficile de distinguer radicalement les influences ou les étapes qui marquent un travail lesquelles ne se laissent identifier généralement qu'après coup sous un regard rétrospectif. Néanmoins on peut essayer un peu sauvagement, pour expliquer.

Je dirais qu'une de mes préoccupations principales ou essentielles est l'image, son effet de présence, son excédance aveuglante, plaine, son évidence opaque. Son caractère autonome, sa dynamique centripète, sa façon d'immobiliser le monde en dehors l'espace et le temps.

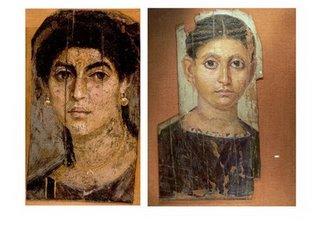

Autant de choses que je cherche dans le tableau, dans cet antique objet « tableau ». Je pense alors aux icônes qui sont incarnation du mystère de la naissance de l'image. La face. Je pense aux portraits du Fayoum semblant regarder à travers le temps jusqu'à la mort, ultime mystère.

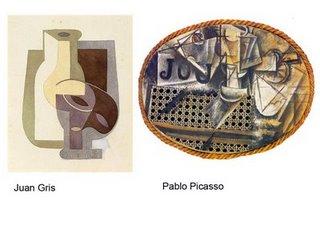

Je pense aux compositions cubistes de Picasso et de Gris dressant à la surface du tableau quelques éléments sommaires serrés en ce que l'on pourrait appeler une figure muette.

Et je pense naturellement quand à cette évidence mystérieuse (ou évidence opaque) aux tableaux métaphysiques de Chirico et aux natures mortes de Morandi excédantes d’évidence.

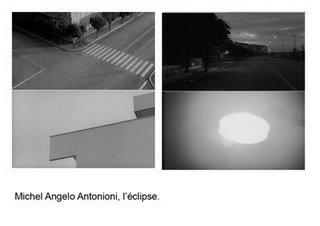

Côté cinéma c'est « l'éclipse » d'Antonioni et quelques plans de « désert rouge » qui évoquent le mieux cette phénoménologie et je pense sur le moment sans bien savoir pourquoi à Rilke et ses élégies principalement du côté de la littérature.

Cette obsession de l'image unitaire dressant une présence muette s'accompagne d'un égal intérêt pour le mouvement dans lequel s'inscrivent les images: l'image saisie dans un déplacement, retenue dans sa fuite au sein de la continuité du monde. Et plus précisément naturellement l'image n'apparaissant que dans sa disparition, se donnant dans une éclipse. Je pense à un livre: « l'invention de Morel », par Adolfo Bioy-Casares. Les personnages de cette courte nouvelle flottent dans une éternité virtuelle de cinéma. L'accès à leur visibilité éternelle passe par la destruction de leur identité physique, leur transformation en images.

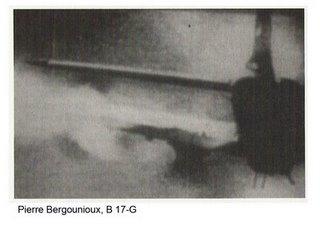

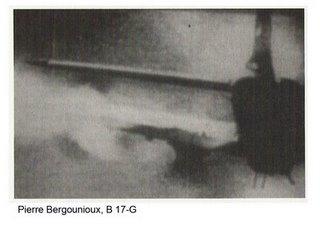

Un autre livre marquant à ce sujet c'est « B17-G » de Pierre Bergounioux, livre dans lequel l'auteur évoque une expérience visuelle singulière: un chasseur Allemand dont une caméra embarquée est couplée à la commande de mise à feu filme ainsi par fragments l'apparition d'une silhouette pendant sa destruction. À proprement parler là encore la réalité se donne furtivement dans un mouvement d'éclipse, elle se donne à voir dans son effacement. Nous ne pouvons embrasser le monde dans son entier, aussi en sommes nous condamnés à le parcourir en prélevant un à un les fragments. Mais encore, le monde se donne en images, fragments recomposés d'après mémoire, il se donne derrière la vite et dans un cadre. Double séparation du monde, si l'on veut, qui le dresse alors comme enjeu de l'art. L'art comme moyen (paradoxal) d'aborder au monde. Comme un moyen de fixer cet effondrement continu du monde en lui-même.

D'où peut-être cette mélancolie, ce côté contemplatif du regard perdu en lui même parce qu'il bute à l'évidence opaque du monde dont il ne peut apercevoir le réel que furtivement et dans une éclipse. Pour revenir à ma propre expérience, celle du paysage perçu défilant depuis la fenêtre du train ou en voiture, il ne s'agit que de se laisser flotter, disponible, observant les transformations à la vitre de la réalité se distordant, s'effaçant et se reconstruisant sans cesse. Et dans ce trajet surgissent des images qui sont comme des cristallisations de notre état intérieur et de la réalité perçue dans sa disparition renouvelée. Y flottent souvent quelques vieux Dylan. On comprendra ma fascination pour le road movie, Wim Wenders en avant (« au fil du temps », « Paris-Texas ») ou encore ce film manifeste d'Alain Tanner: « dans la ville blanche ».

Un mécano embarqué sur un cargo débarque à

Lisbonne et se laisse s'y perdre, y dérive. Son capitaine lui avait dit un jour qu'il était un axolotl, cette curieuse salamandre lacustre et néothénique dont Julio Cortazar disait qu'elle fait l'effet « d'abolir l'espace et le temps ».

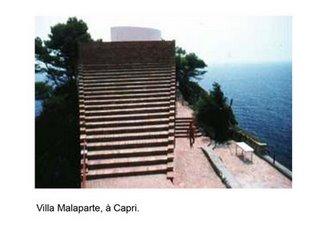

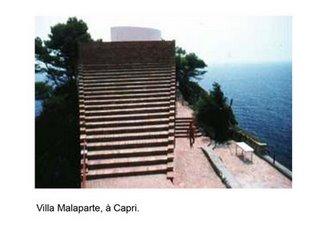

On le voit les références se croisent. Je ferais un jour référence à ce film en sculptant un cargo de plâtre échoué au milieu d’une exposition lequel évoquait pour moi la dérive lente et lourde, le long-cour, les grands espaces, une façon de se perdre pour mieux se retrouver. Je fais rarement référence explicitement à des films, livres ou artistes. Une fois ce fut un tableau représentant la villa Malaparte à Capri dont j’avais tiré la vue d’un plan du « Mépris » de Godard.

Une autre fois une petite sculpture de plâtre représentait l’image que je me faisais du décor dans lequel évoluaient les personnages fantomatiques de « l’invention de Morel », livre dont j’ai déjà parlé. La plus part du temps les échos restent vagues comme le cargo échoué qui ne fait pas explicitement référence au film de Tanner mais qui m’y fait penser (le film commence précisément par un plan sur un bateau). De même, pour expliquer ma série de sculptures en forme d’arbres synthétiques en métal laqué j’évoque cette expérience dont témoigne Proust au début de la recherche : trois clochers qui, vus depuis la voiture semblent pivoter sur eux-mêmes dans un mouvement stellaire. Conjointement aux films, pour les récits de voyages et la narration déambulatoire, il y a des livres comme « autoroute » de François Bon entre autre, ou encore « paysage fer » et puis Jean Rolin (« terminal frigo », « l’explosion de la durite », « la clôture » …).

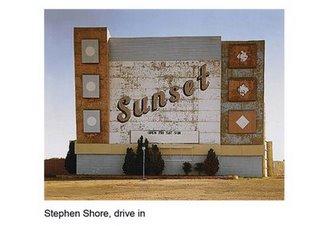

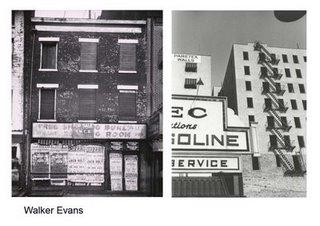

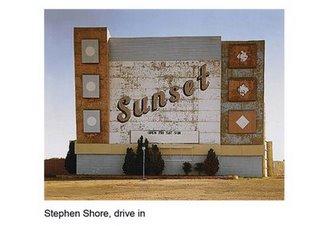

Mais l'arpentage est typiquement une affaire de reporter, de photographes, on citera «

Carnet de Notes » et « Errances » de Depardon, mais aussi « les Américains » de Robert Frank, Stephen Shore, Walker Evans ou les tableaux photographiques de Bustamante plus spécialement.

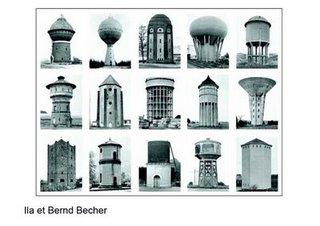

Ces quelques propos rapides peuvent expliquer un peu la structure globale du projet landscape(s) initié en 2004: chaque tableau, comme autant de variations dans la continuité constituent les fragments d'une série infinie, comme autant de repérages pour un hypothétique film, comme autant de photogrammes d'une séquence. Aussi muets soient-ils, ils dressent la possibilité d'une fiction, d'une narration conjuguant l'image fixe et totale de l'icône au fragment évoquant la déambulation ou la dérive. Je pense aux photographies de châteaux d'eau des Becher, ce parti pris scientifique, cette neutralité émotionnelle concourant là aussi à produire des images suspendu dans l'espace et le temps. Un ressensement litanique.

Je pense aussi au projet d'Opalka dessinant le regard d'un homme sur le temps de sa propre vie. «

Pour appréhender le temps, il faut prendre la mort comme réelle dimension de la vie. L'existence de l'être n'est pas plénitude, mais un étant où il manque quelque chose. L'être est défini par la mort qui lui manque. » (Roman Opalka). Tout ça est inscrit dans mon programme, du moins je ne peux ne pas y penser.

Mais le mouvement ou son esquisse ne sont pas donnés uniquement par la série et l’idée de séquence. Dans chaque tableau, si je cherche l'immobilité tactile et obsédante des bouteilles de Morandi, c'est conjuguée à un tremblement interne, à un bougé ou une ductilité des choses. J'ai été très tôt marqué par le dynamisme des figures du Greco, à ces distorsions fantastiques que je retrouvais plus tard chez Garouste et qui semblaient nourrir ses tableaux d'un élan spécial. Élan que je rapprochais du lyrisme d'André Breton et qui n'était pas tant pour moi la manifestation extatique du sacré qu'une fougue poétique. Élan que je retrouvais également dans toutes les utopies architecturales modernes, un appel d’air un peu fou, une torsion.

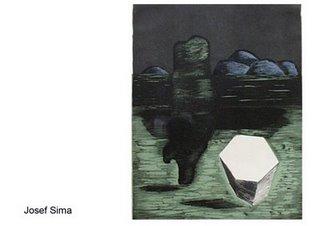

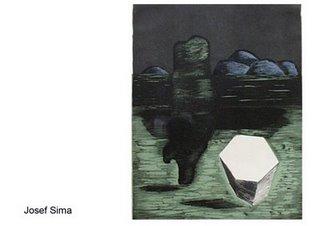

Ils peuvent (ces quelques propos) peut-être aussi fournir des indications précieuses quand au sujet des tableaux: des architectures le plus souvent ordinaires prélevées dans ces zones transitoires que sont les banlieues (zones entre-deux, en flottement, « non-lieux » pour reprendre l’expression de l’ethnologue Marc Augé). Alors finalement il s'agissait de peindre la confrontation du bâti géométrique et fruste à l'élément végétal. Ces immeubles surgit, donc, comme figures, comme pures présences muettes ponctuant l'étendue. Immeubles dressés, clos et neutres sur ces territoires flottants, évoquant un peu ce vain « petit pan de jaune » chez Proust. Je les vois parfois comme une géométrie hérissant le paysage ou se couchant dessus à la manière des formes de la mélancolie, comme un paysage de Chirico encore ou de Tanguy, de Joseph Sima.

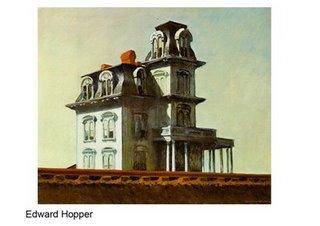

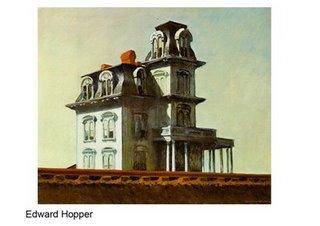

Impossible de ne pas citer ici Hopper. Sinon que Hopper peint généralement la solitude des hommes dans la ville avec des manières de cinéma alors que je cherche à exclure toute histoire ou anecdote dans le tableau, et donc toute représentation humaine, pour atteindre à quelque chose de plus contemplatif. De même, aucune indication publicitaire chez moi, uniquement des volumes défaits de tous les signes de la ville. Pas d’ « historia ».

En terme d’architecture, la figure la plus imposante pour moi reste Le Corbusier (dont j’apprécie aussi les peintures) et c’est en le plagiant que je répète souvent que j'aime ces « volumes exacts pris dans la lumière ». Je pourrais le citer continuellement tant je me retrouve dans ce mélange de rigueur structurelle et d'élan spirituel ou sentimental. « (...) les murs s’élèvent sur le ciel dans un ordre tel que j’en suis ému. Je sens vos intentions. Vous étiez doux, brutal, charmant ou digne. Vos pierres me le disent. Vous m’attachez à cette place et mes yeux regardent. Mes yeux regardent quelque chose qui énonce une pensée. Une pensée qui s’éclaire sans mots ni sons, mais uniquement par des prismes qui ont entre eux des rapports. Ces prismes sont tels que la lumière les détaille clairement. Ces rapports n’ont trait à rien de nécessairement pratique ou descriptif. Ils sont une création mathématique de votre esprit. Ils sont le langage de l’architecture.», souvent je me trouve pris dans la contemplation de cet ordre géométrique « dress[é] face à la nature du Bon Dieu, sous le ciel et face au soleil, une œuvre architecturale magistrale, faite de rigueur, de grandeur, de noblesse, de sourire et d’élégance ». « Lorsqu’une œuvre atteint son maximum d’intensité, de proportion de qualité d’exécution, de perfection, il se produit un phénomène d’espace indicible. Les lieux se mettent à rayonner, physiquement. Ils déterminent ce que j’appelle l’espace indicible c’est-à-dire un choc qui ne dépend pas des dimensions mais de la qualité de perfection, c’est du domaine de l’ineffable. » Et j'aimerai pour moi même des tableaux qui tiennent ainsi, exacts et légers, ineffables. J'aime en général l'architecture moderniste aux volumes clairs et élégants. J'aime le sentiment de volume, le rapport au ciel, la sobriété rationnelle. Les quelques entorses que j'ai faites dans la série de paysages et architectures anonymes sont la « citée radieuse » et la « villa Savoye » du Corbusier et la « villa Noailles » de Mallet-Stevens, clairement identifiables.

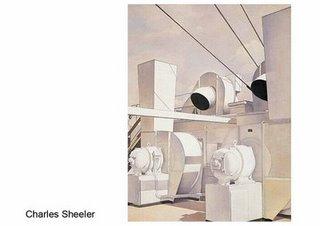

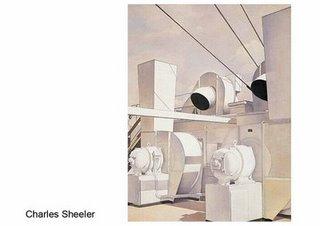

La plus part du temps j'ai préféré des choses moins connotées, volontairement neutres. J’ai voulu m’attacher à l’ordinaire qui se donnait à voir dans son excédence. Je me sens proches par certains aspects des préoccupations de clarté des modernistes, des précisionnistes comme Charles Sheeler par exemple, et en ce moment particulièrement du modernisme de Fernand Léger, sa façon de faire danser les formes, d'aérer ses compositions. Je commençais en photographiant les grandes tours plantées dans la périphérie parisienne, vertigineuses comme des cathédrales, clouant le ciel.

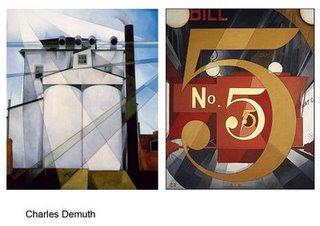

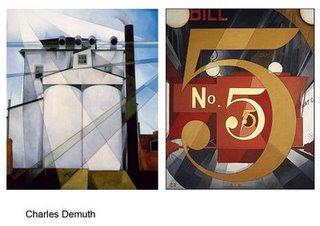

Nulle dénonciation ou sociologisme, j’abordais la banlieue par le RER et en marchant appareil au point, j’avais décidé de regarder. Pour cela en mémoire la phrase de Gropius disant des silos d'usines qu'ils étaient nos pyramides d’égypte. Je voyais des présences mornes et élancées, un arrangement particulier des choses dans le paysage. Les choses se connectant sans cesse on doit accompagner cette phrase de Gropius qui me revenait alors que je passais au pied des barres d'un tableau de Scheeler ou Demuth dressant d'élégants silos qui sont comme ces architectures modernes inspirées des paquebots, « machines à habiter », habitations mobiles, éléphants au long cour. Et sitôt fait s’invite un autre tableau de Demuth, le « cinq », évoquant un poème de Williams. Dynamique d’un détail surgi dans l’œil. W.C. Williams est un de mes poètes favoris, je reconnais dans son « Paterson » ce mélange de documentaire et de fiction poétique, ce montage lié à un déplacement urbain qui m’intéressent si vivement. Le travail de Godard doit à mon sens beaucoup à ces expériences là.

Si je veux être un peu plus complet et amener davantage de pistes et références il me faut développer un autre point lié à la notion de présence. Ma peinture est plus de notation sommaire que de détails documentaires, de ressemblance plus que d'imitation. La figure surgi de la continuité tumultueuse comme la forme surgi de l'informe, de la confusion, de la nuit. La figure c'est ce qui échappe à l'informe, ce qui est issu de la boue. Elle se maintient dans cet état d'indécision, de fugacité pareille aux passants de Daumier, dans un état (fragile) de surgissement.

J'ai beaucoup regardé dans mes années de formation Rembrandt, Soutine et affectionné les façons du clair-obscur. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si Rembrandt développe sa propre figure surgie de la matière et de la nuit sous forme de série en un effort réitéré d'extraction, dans ses bouleversements. Plutôt du côté de la matière et de la couleur que du côté du dessin, donc.

Beaucoup regardé aussi du côté de Kirkeby, ce « nabis nordique ». Encore faut-il nuancer un peu ces remarques car les images, si elles empruntent parfois aux harmonies colorées du peintre danois, y ajoutent une très stricte composition qui nous place du côté de Balthus ou de Cartier-Bresson chaque élément du tableau étant disposé assez précisément à sa surface.

Si l'élément végétal peut appeler effectivement un travail pictural proche de Kirkeby, le sujet qu'est l'immeuble appelle la géométrie, la découpe nette des formes et la trame (en fait le sujet, et les éléments visuels qu’il met en présence impose de trouver des gestes de peinture, d’inventer des traductions ). Alors enfin s'invitent incidemment les figures de Sean Scully ou Mark Rothko dans ma mythologie personnelle, et plus objectivement nous pourrions parler de Mondrian et de quelques acteurs de l’abstraction concrète. La structure sus-jacente des choses remonte à la surface.

Enfin, il faudrait peut-être évoquer quelques photographies retouchées de Thomas Ruff (je travaille d’ailleurs de manière parfois similaire mes images sur Photoshop avant d’envisager un tableau).

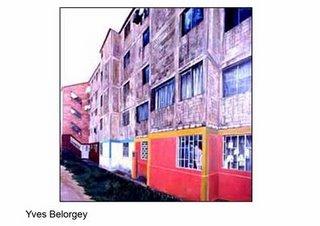

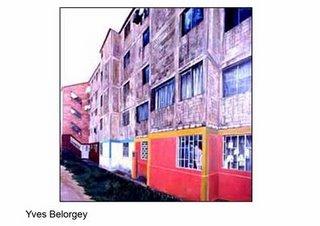

Car les tableaux sont du côté de la construction, je ne confonds pas la peinture et le monde et distingue bien la réalité du regard posé sur elle. Ces images ne sont pas documentaires comme peuvent l’être les peintures d’architecture d’Yves Belorgey, elles n’en n’ont pas la facture réaliste d’ailleurs, aucune volonté d’imitation. Il ne s’agit pas de reportage sociologique dénonçant les architectures collectives, il ne s’agit pas de témoigner de la banlieue (la peinture ne serait pas le meilleur outil).

Pas de symbolisme non plus, il s’agit davantage de tableaux à voir qu'à lire. Parce qu’enfin la question principale est celle du regard, de la qualité du regard (sur le monde et sur les artéfacts que sont les œuvres) et de la qualité d’espace que l’on crée à l’intérieur du tableau. Un espace pictural autonome issu du monde et y renvoyant mais renvoyant également à lui-même comme monde singulier, on serait presque tenté de dire comme « aleph ». Un espace singulier, donc, jouant tout à la fois de l’illusion perspective et accusant sa planéité, évoquant la réalité ordinaire et se trahissant comme construction.