Film à grand spectacle, Spartacus demeure aujourd’hui encore un modèle du péplum à l’américaine, même s’il n’est assurément pas le meilleur film de son cinéaste, loin de là.

L’argument : en 70 après Jésus-Christ, l'esclave Spartacus, devenu gladiateur, est épargné par un de ses compagnons d’infortune dans un combat à mort. Ce répit va lui permettre de prendre la fuite et, après avoir brisé ses chaînes, d'encourager les autres esclaves à l'imiter et à gagner, même au prix du pire danger, leur liberté. Rapidement à la tête d’une colossale armée, Spartacus entend rejoindre le port de Brides, au sud du pays, et d'embarquer à bord d'un navire cilicien. Mais l’Empire romain ne l’entend pas de cette oreille et lance ses légions à la poursuite des esclaves révoltés...

Alors que la vogue du péplum envahit les Etats-Unis depuis le triomphe de Ben-Hur (1959), l’acteur-producteur Kirk Douglas profite de l'occasion pour porter à l’écran l’histoire de ce héros, d’après le roman éponyme d’Howard Fast. L’aventure du révolté, romancée à la sauce américaine de l'époque, est adaptée par le scénariste Douglas Trumbo, pourtant mis sur la liste noire pour cause de communisme. Son implication dans le script étonne moins lorsque l’on sait que les marxistes ont souvent pris la figure de Spartacus comme symbole de la première révolte du prolétariat contre la classe dirigeante. Cette simplification historique se retrouve dans le métrage final, en très large partie hagiographique puisque le vrai Spartacus n’hésita pas à faire tuer des centaines de soldats romains sans s’embarrasser du moindre scrupule. Contrairement au film, il est mort au combat et n’a vraisemblablement pas connu d’histoire d’amour romantique. Ces libertés prises avec la grande histoire n’entament pas les nombreuses qualités d’une œuvre pourtant désavouée par tous ses participants.

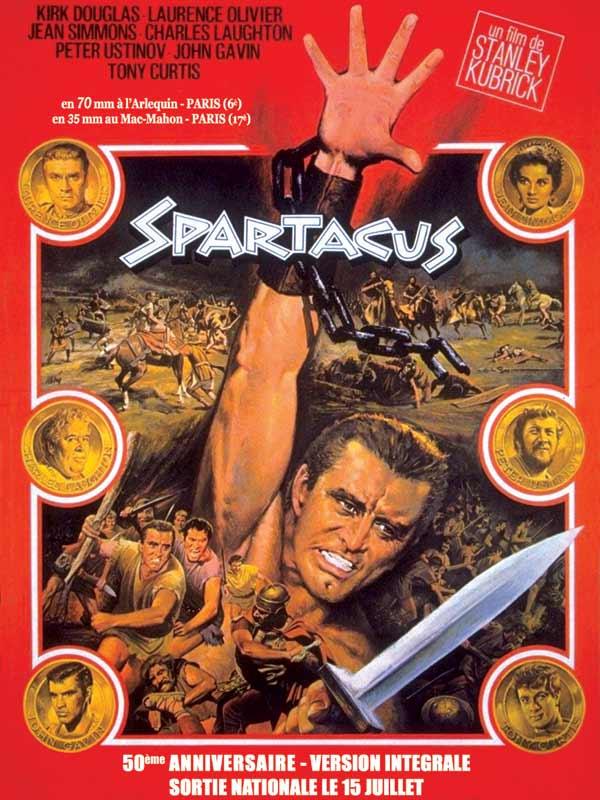

Le tournage n'en fut pas moins chaotique à la suite du départ du réalisateur Anthony Mann pour différend artistique avec Kirk Douglas. On lui doit d'ailleurs deux des scènes que je considère parmi les meilleures, soit la séquence dans les mines et l’entraînement des gladiateurs. Anthony Mann sera bientôt remplacé par le jeune Stanley Kubrick avec lequel l'acteur producteur avait tourné, en 1957, Les sentiers de la gloire. Ce premier film de Kubrick sera aussi son dernier en tant que simple exécutant car, n’ayant pas atteint le but souhaité, ce dernier se verra amputé d’un bon quart d’heure à cause d’une violence excessive (quelques plans gore réintégrés dans la version définitive) et surtout à cause d’une scène à l’homoérotisme prononcé. Malgré une production chahutée, Spartacus est aujourd’hui considéré, à juste titre, comme un modèle du péplum à l’américaine. Mêlant adroitement romance, action et message humaniste, cette plongée dans l’histoire romaine bénéficie de dialogues savoureux et de prestations d’acteurs époustouflantes : Laurence Olivier formidable en tyran, Charles Laughton jubilatoire dans le registre de l’ironie cinglante, tandis que Peter Ustinov excelle en traître veule et arriviste, ce qui lui a valu de remporter l’Oscar du meilleur second rôle. Enfin, le couple formé par Kirk Douglas et la délicieuse Jean Simmons réussit sans peine à arracher des larmes aux spectateurs, notamment lors de la scène ultime à la beauté tragique et touchante.

Malgré des qualités indéniables, on peut regretter que Kubrick ne soit pas parvenu à imposer sa vision personnelle. Habitué à transcender les genres qu’il a abordés, il se contente ici d’aligner les figures imposées sans en modifier ni la forme, ni le fond. Même sa réalisation, d’ordinaire si reconnaissable, se désagrège, engluée dans la norme hollywoodienne traditionnelle. Ce manque d’investissement explique sans nul doute le fait que ce maître du 7e Art refusait de considérer Spartacus comme faisant partie intégrante de son œuvre, bien que le film ne soit en rien déshonorant.