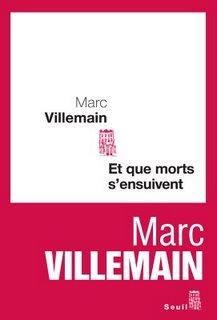

Marc Villemain est un écrivain né en 1968 qui vient d'être récompensé par la Société des Gens de Lettres pour son recueil de nouvelles, Et que morts s'ensuivent, un recueil drôle et cruel dans lequel le corps est malmené, blessé, malade, torturé et même dévoré... La figure de la protéiforme Géraldine Bouvier hante ces nouvelles des plus savoureuses...

Que ferez-vous lorsque plus personne ne lira de livres ?

Je ne crois pas à cette éventualité. L’homme cherchera toujours à consigner ses connaissances ou ses émotions et cherchera toujours à s’enquérir de celles des autres. Si ce n’est pas le cas, alors cela signifierait que l’humanité entre dans une phase d’involution. Hypothèse intéressante, mais les indices que nous en avons, même si d’aucuns peuvent sembler tangibles, demeurent assez marginaux et ne constituent pas une totalité suffisamment complexe pour faire sens. Sur un plan personnel, c’est autre chose. Ai-je besoin de lire pour vivre ? De penser, de réfléchir, d’aimer, oui, sans doute. De lire et d’écrire, je n’en suis pas complètement certain, même si cela me donnerait sans doute l’impression d’être un peu seul sur terre. Quelque chose en moi est irréparablement contemplatif : un coucher de soleil, les sons ordinaires de la nature, une bonne bière et l’attente de la mort pourraient suffire à me combler.

Le premier souvenir (ou émotion) littéraire ?

J’en citerai deux, qui se disputent les faveurs du protocole. Deux livres lus et relus à l’abri de mon oreiller, en suivant les lignes avec le doigt. Le premier est La locomotive du Club des Cinq , épisode brillant et follement romanesque où le brouillard tombe aussi grassement que des tranches de lard sur les landes bretonnes et prend au piège mes amis François, Michel, Claude et Annie, sans oublier ce bon vieux Dagobert. C’est dans cette opacité dangereuse qu’on entend ronronner le moteur d’un avion, lequel va inopinément larguer des caisses de dollars, opération à laquelle sont mêlés de terrifiques gitans. Premier souvenir de l'incomparable plaisir d’avoir peur.

Le deuxième, c’est Les Vacances, de Sophie Rostopchine, alias la Comtesse de Ségur. Une merveille. J’ai un peu oublié la distribution des rôles, mais je crois me souvenir que je me prenais pour le petit Paul, et que j’étais on ne peut plus sensible aux charmes respectifs de Camille, Sophie, Madeleine et Marguerite. J’associe tout cela à deux impressions : ma sensibilité à une certaine élégance de mœurs, et bien sûr mes premiers troubles érotiques.

Je serais tenté d’ajouter Michel Strogoff, mais je crois l’avoir lu après l’avoir vu, sous forme de feuilleton, dans les années soixante-dix. C’était adapté par Claude Desailly, l’ineffable créateur des « Brigades du Tigre ». Je me souviens surtout de cette scène, qui me hante encore, où l’on condamne Michel Strogoff à la cécité en passant devant ses yeux un couteau chauffé à blanc. Terrible.

Que lisez-vous en ce moment ?

En ce moment précisément, J. G. Ballard, sa Trilogie de béton (Crash, L’île de béton, I.G.H.). Je n’en dirai qu’une chose : d’avant-garde au début des années soixante-dix, il le reste au début du troisième millénaire et le restera trente ans encore, a minima. On aime ou n’aime pas, je comprends très bien les deux options, mais ça force le respect.

Quels sont les auteurs que vous avez honte de n'avoir jamais lu? Avez-vous réellement lu A la recherche du temps perdu en entier ?

Bien sûr que non, je n'ai pas lu La Recherche ! Je me souviens, plus jeune, avoir voulu m'y lancer, et avoir seulement lu ce qui, je crois, en constitue l'ouverture, Combray. C'est au même âge, où j'étais davantage intéressé par les périphéries théoriques de la littérature, que j'avais lu son Contre Sainte-Beuve. Mais n'ayant pas lu La Recherche, j'ai un peu l'impression de ne rien pouvoir dire de Proust. Ce livre a pour moi l'image d'un livre-monstre, si bien que je m'en défie un peu ; je veux pouvoir y venir à mon gré, quand bon me semblera. Car il est à peu près évident que je le lirai ; mais quelque chose me dit que je ne le lirai correctement que lorsque je serai, comme on dit, retiré des affaires ; cette lecture occupera donc sans doute mes vieux jours.

Il y a beaucoup d'auteurs, de réputés grands auteurs, que je n'ai pas lus, comme tout le monde. Mais je ne ressens aucune honte à cela (je ne vois d'ailleurs pas bien ce qu'un tel sentiment viendrait faire ici), la seule chose que je puisse éprouver étant le simple désir de les découvrir. Une vie d'ailleurs ne suffirait sans doute pas à lire, à bien lire, l'ensemble des chefs-d'œuvre littéraires que porte l'humanité. Je n'ai pas de nom particulier à vous donner, il y en a tant ; ou si, tiens, parce que j'ai les deux tomes sous les yeux : je n'ai pas lu Musil, L'homme sans qualités. C'est au programme, voyez, c'est là, sur ma table, depuis des années...

Suggérez-moi la lecture d'un livre dont je n'ai probablement jamais entendu parler.

L’Univers dégluti, de K. H. Cemmese – absolument introuvable.

Le livre que vous avez lu et que vous auriez aimé écrire ?

La Bible. Et tout le reste…

Quel est le plus mauvais livre que vous ayez lu ?

Aucune idée. D’autant que je trouve toujours une bonne raison de sauver un livre, même s’il me semble désastreux. Bref, votre question m’ayant laissé parfaitement coi, j’en ai parlé avec ma femme, qui lit beaucoup plus et beaucoup mieux que moi. Tous deux avons donc entamé une partie de « Jourde et Naulleau », ce jeu de société très en vogue. Malheureusement, les règles de ce divertissement continuent à nous échapper… Et puis, au fond, à quoi bon ?

Quel est le livre qui vous semble avoir été le mieux adapté au cinéma ?

Cela pourra vous paraître étrange, mais c’est pour moi l’entrée la plus compliquée de ce questionnaire… C’est que je ne suis pas un cinéphile très averti : j’aime le cinéma, énormément, mais comme un enfant peut l’aimer. Je ne dis pas qu’il me fait perdre mes capacités de jugement ou mon esprit critique, mais je l’associe toujours plus ou moins à un moment de détente, de ressourcement ou de répit. Je suis très décevant, intellectuellement, quand je dis ça !, mais je ne peux m’empêcher de l’éprouver… J’ai donc une conception du cinéma très américaine finalement, quasi-hollywoodienne. Il me faut du mouvement, de la situation, de la tension, de la repartie. Je suis très bon public. D’une certaine manière, on pourrait dire que j’aime du cinéma ce qui n’y appartient pas toujours stricto sensu.

Enfin bref, je vais citer plusieurs adaptations de films que j’ai aimées, inégales sans doute, mais que, pour la plupart, j’ai vues au moins deux fois. Ne cherchez pas un ordre, il n’y en a pas, ça vient comme ça vient. Beaucoup de bruit pour rien, de et avec Kenneth Branagh, accompagné de celle qui était encore son épouse, la délicieuse Emma Thompson. J’ai conscience du relatif académisme de la chose, de sa préciosité un peu étudiée, mais c’est un délice, romantique à souhait, merveilleusement joué. Et puis rendez-vous compte : porter Shakespeare au cinéma ! Donc, ce film m’emporte vraiment : je le souligne d’autant plus que je suis assez peu attiré par le cinéma qui distille un certain bonheur de vivre. Aussi est-il rarissime que j’aime une comédie, sauf à ce qu’elle arrive au niveau d’un Woody Allen – ce qui n’arrive pas tous les jours.

En fait, je suis sensible aux fresques, aux épopées, aux grands récits – c’est peut-être là que repose mon romantisme. Dans cette veine, je pourrais citer Le Nom de la Rose. Dieu sait que je ne suis pas très sensible à ce qui inspire le cinéma de Jean-Jacques Annaud, mais son adaptation de ce prodigieux roman était quand même une très belle réussite. J’en ai conservé quelque chose de très sombre, terreux et très puissant. Ou encore De beaux lendemains, d’Atom Egoyan, d’après le roman de Russel Banks. Je comprends qu’on puisse trouver cela un peu attendu, mais j’ai une vraie tendresse, dans ce film, pour le visage, les traits et la voix de Ian Holm.

Maintenant, que ces films m’aient plu, touché, inspiré, n’enlève rien au fait que quelque chose en eux peut finir par m’écoeurer. Au fond, je crois que plus les choses sont apurées, dégraissées, nettes, assumées, plus je les conserve. Mort à Venise, par exemple, de Visconti : je crois que c’était parfait, cette beauté ultra-maîtrisée, troublante, impalpable. Et Dick Bogarde y est magnifique. Ou Le silence de la mer vu par Melville. Ca, c’est un exploit. Un truc auquel personne n’aurait jamais pensé. Pour s’attaquer à ce texte-là, si sublime, si peu cinématographique, si taiseux, dont on sait par ailleurs tout ce qu’il représente, il fallait un certain génie. Et quelque chose de Melville, ici, de toute évidence, a été transcendé. Et puis ça fera plaisir à ma femme que je dise un mot du cinéma français, lequel a souvent tendance à m’agacer… Enfin il a fourni quelques belles très belles adaptations, c’est sûr : le Pialat de Sous le soleil de Satan, par exemple, ou celle de Simenon par Granier-Deferre, avec Le chat ou La veuve Couderc ; et puisqu’on évoquait Bernanos version Pialat, je pourrais aussi citer Le journal d’un curé de campagne, par Robert Bresson, dont je garde le souvenir d’une assez grande justesse, de quelque chose de douloureux et d’inspiré. Difficile aussi de ne pas dire un mot du Mépris, même si je trouve que Godard en fait toujours trop, qu’il est toujours trop présent. Mais c’est une sorte de mythe, et je ne sais plus guère, au fond, pourquoi j’aime ce film : est-ce la jolie moue perpétuelle de Bardot, est-ce la musique de Delerue, la maison de Malaparte… ? ; enfin j’ai conscience de cette qualité qu’a Godard de se sentir libre en tout et de tout, de la grande modernité de sa liberté. Mais je persiste à lui préférer Truffaut – dont on sait d’ailleurs combien il puisait dans la Série Noire.

J’ai un souvenir également très net de l’adaptation par Almodovar, dont je ne suis pas toujours très amateur, du Matador de Vargas Llosa. J’étais assez jeune lorsque je l’ai vu, et j’avais été subjugué par cet investissement charnel dans les couleurs du sexe et de la mort. Mais lorsque je l’ai revu, il n’y a pas si longtemps, j’ai été très déçu, j’ai trouvé ça lourd, kitsch, assez grossier en vérité… Pourtant, ce qui est intéressant dans ces cas-là, c’est que la première impression ne s’estompe jamais tout à fait : en fait, on court après, on essaie de la rattraper.

Au fond, comme je disais, j’aime sans doute un cinéma qui parvienne à conjuguer l’inventivité, l’intelligence, la tension et le jeu. A partir de là, je suis mûr pour beaucoup de choses. Par exemple pour Orange mécanique revu par Kubrick. Dans le registre, jamais égalé. C’est comme un livre de J. G. Ballard : de ces œuvres dont on dirait qu’elles n’ont pas d’âge, à ce point hors des normes qu’elles dynamitent et ringardisent les codes, qu’elles rendent la critique anachronique. Un cran en dessous, un film comme Misery, inspiré de Stephen King, mérite qu’on en dise un mot. On dira ce qu’on veut de King, et d’abord que ses livres sont presque faits in natura pour le cinéma. Ce qui est vrai. Qu’il est autrement plus aisé d’être le réalisateur de Misery que celui du Silence de la mer ou du Mépris. Et c’est encore vrai. Malgré tout, il faut reconnaître du génie à King et un sacré talent à Rob Reiner, qui a su saisir cette improbable relation entre un écrivain et sa lectrice pathologique. Et James Caan et Kathy Bates y sont assez époustouflants. Récemment, dans un registre qui pourrait s’en rapprocher, j’ai revu ce que Polanski avait fait de Rosemary’s baby, le roman d’Ira Levin. Je me suis plutôt amusé, mais c’est un film que j’ai du mal à penser.

J’ai un excellent souvenir de Short cuts, de Robert Altman. Quand on pense au culot qu’il lui a fallu pour mettre en film, non un livre, mais l’œuvre, ou disons la quintessence de l’œuvre de Raymond Carver ! J’ai parfois pensé à ce film, lorsque j’écrivais les nouvelles de Et que morts s’ensuivent, à la cohérence intérieure qu’Altman a comprise, disséquée et filmée chez Carver.

Mais j’aime par-dessus tout nos bons vieux polars noirs, pleins de codes, de clichés, de dérision, ces ancêtres des frères Cohen, de Lynch... Pensez seulement à ce que Hitchcock a fait des Oiseaux, la nouvelle de Daphne du Maurier, ou de Fenêtre sur cour ; à l’adaptation par Howard Hawks du Grand Sommeil de Chandler, ou à celle du Faucon Maltais, de Dashiell Hammett, par John Huston. Nous avons là un cinéma qui ne vieillit pas, et des romans que l’on s’amusera encore à adapter dans cinquante ans et davantage, c’est certain. Pour conclure, et tant pis si je ne suis pas très original, je dirai quand même qu’aucun de ces films n’a réussi à estomper le livre. Que l’obligation dans laquelle se trouve le réalisateur, fût-il un génie, de contracter ou d’extrapoler le propos, c’est selon, le conduit forcément à un parti pris qui l’éloigne du roman ; pas de son noyau, pas de sa source ou de son « dikt », mais de sa palette, de ses méandres, de ses digressions, de ses éclairages ou de ses obscurcissements volontaires, que le cinéma n’a donc pas la possibilité d’assimiler ou d’exploiter. C’est pourquoi il me semble qu’on doit toujours regarder ces films comme des objets à part entière. Leur réussite ou leur échec ne tient jamais au livre lui-même.

Écrivez-vous à la machine, avec un ordinateur ou à la main ?

J’ai le fantasme classique de la Remington – son cliquetis martial, sa carrosserie de tank, son martèlement incessant, qui donne à celui qui l’utilise l’impression d’un sacré rendement ; sans parler de ces bons vieux polars dont je parlais à l’instant, où le détective y tape ses notes dans un mouvement mêlé de flegme et de frénésie, armé pour l’essentiel de sa tête amochée et d’un whisky de caractère. J’ai souvenir, enfant, qu’il y a avait une machine à écrire à la maison – mais pas une Remington… Je m’en servais souvent, mais elle était de très piètre qualité.

Bref, aujourd'hui, pour l’essentiel, c’est l’ordinateur. Directement. On tape, on met en forme, et c’est plié. Prêt à être mailé. Le bureau est impeccable, pas de trace de pelures de gomme, d’épluchures de crayon, de taches d’encre sur les feuilles ou les doigts. Malgré tout, si je me suis sans doute définitivement approprié mon ordinateur, au point que celui-ci soit devenu un objet intime, presque inviolable, je me sens frustré de quelque chose. Car c’est tout de même très froid, très lisse, très propre, très silencieux. Le traitement de texte par ordinateur nous confronte à un objet textuel dont la forme est instantanément aboutie, ce qui peut donner une impression trompeuse du contenu. Car un texte tapé à l’ordinateur nous apparaît comme publiable en l’état, il représente une projection du livre à venir ; à tel point que j’écris mes livres en suivant une pagination standard des livres – je règle les tabulations en conséquence. C’est agréable parce qu’alors on a une petite idée du nombre de pages que cela représentera au final, que la typographie est peu ou prou la même que celle d’un vrai livre, mais cela nous fait aussi passer un peu à côté de l’artisanat de l’écriture, de cette sensation très physique, très crue, de tenir un crayon, de le faire riper sur une page, de la possibilité de chiffonner celle-ci et de la balancer de rage dans la corbeille, ce genre de choses.

Enfin, ce qui m’inquiète, c’est que je deviens très maladroit avec un stylo. Mes lettres vont finir par être aussi hésitantes que celles de mon fils, qui n’est pourtant pas bien vieux. C’est un peu effrayant, quand on y pense.

Écrivez-vous dans le silence ou en musique ?

Les deux. C’est mon problème : je manque de rituels d’écriture. D’une routine féconde. Je dois chaque jour improviser une nouvelle structure mentale, réinventer les conditions de mon exploit…

Le silence me va assez bien, toutefois. Mais il me faut un silence un peu terne, un peu mécanique. Celui de la nature est incompatible : trop de petits brins d’herbe où fixer son attention, trop d’écume à contempler dans les vagues, trop de petits animaux à observer. Je n’ai pas la concentration aisée et je suis très facile à distraire. Aussi je suis abasourdi quand un écrivain dit trouver les bonnes conditions d’écriture dans un bistrot bondé de gens criards. C’est selon, donc. Si je ne parviens pas à cette qualité de silence-là, la musique y supplée. Mais dans les grandes largeurs, et obligatoirement sous un casque. Un Requiem, c’est très bien : Bach, Fauré, Brahms, Mozart, pourquoi pas Verdi ; ou du heavy metal, quelque chose d’assez massif, obsédant, répétitif sans être sec, disons de Black Sabbath à Rammstein ; puis du piano solo, Keith Jarrett surtout (pas en trio donc, sinon je marque le tempo du pied et ça me perturbe). En fait, j’adapte la musique à ce que j’écris, à ce que j’ai besoin d’écrire. Je la choisis sciemment en fonction de ce que je veux ou cherche, et il peut arriver qu’elle participe directement du sens que je donne à mes phrases.

Qui est votre premier lecteur ?

Ma femme, parce qu’elle le vaut bien.

Quelle est votre passion cachée ?

Ma vraie passion, c’est la contemplation : le vide, le néant, le silence, l’inerte, mais aussi le bruit, la fureur, le spectacle, les gens, la nature.

Mais je conçois que ma réponse ne soit pas tout à fait satisfaisante. Alors je dirai : le heavy metal. Et pas seulement comme exutoire, ce serait trop simple (AC/DC y suffirait). Non, ça va bien plus loin que ça : cela charrie une esthétique du monde, une solennité mêlée de marginalité, une violence qui parvient à conjuguer archaïsme et sophistication, quelque chose de très profond finalement, ancien, enraciné, universel et sibyllin, doté d’une sorte d’intuition spontanée sur l’humain… Bon, voilà, je n’ai plus de passion cachée !

Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé faire et que vous aimeriez faire ?

D’abord et avant tout, tuer l’amant de ma femme.