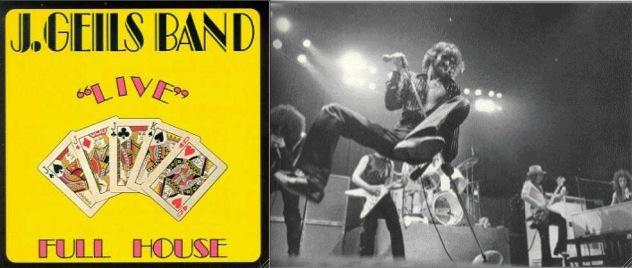

En 1972, après des années d’expérimentation psychédélique, d’errance folk dans les contreforts même de l’utopie communautaire, ils sont quelques uns à rebattre les cartes du rock. A réhabiliter ce son dont on sait qu’il ne prendra jamais une ride. A la tête de ces puristes œuvrant à la renaissance du genre, on trouve le J. Geils Band (les noms en band pullulent, on retiendra aussi les célèbres Allman Brothers Band). Mais le plus grand dans cette entreprise hautement respectable, c’est qu’ils décident de le faire sur scène d’où cet immense pavé de groove bluesy qu’est « Live » Full House. Et en 8 titres seulement. 32’ 54’’. Ouh ouh… Accompagné par une formation classique, guitare, orgue, basse, batterie, John Geils transcende ici les canons établis pour délivrer un set court mais d’une rare intensité, figé dans une prise de son impeccable qui restitue l’ ambiance propre à ces grandes messes que furent les concerts rock. On perçoit bien les vastes mouvements physiques qui durent étreindre la foule du début jusqu’à la fin ainsi que les harangues de Peter Wolf le chanteur, du reste excellent. Tout est bon dans cette simple galette de musique brute, de l’ouverture avec First I Look At The Purse dont le rythme, mes amis, le rythme sauvage, sec, démoniaque, est l’un des plus beaux appels à l’ivresse, cette sensation d’abandon quand la joie d’être là fait taire la fatigue des jambes dansant je ne sais quelle chorégraphie incroyable. Jusqu’à la dernière infime seconde. Je ne reviendrai pas sur chaque morceau, ok Whammer Jammer vaut son pesant de cacahouètes avec son harmonica fou, ok Hard Drivin’ Man est un chef-d’œuvre à lui tout seul, magnifiquement empaqueté par un piano dithyrambique et une guitare hystérique. Ce qui transpire ici en plus des glandes sudoripares du chanteur, c’est la générosité : écoutez les hurlements de la foule, sa façon si intense de la lui rendre par un fraternel merci. Oh, bien sûr, vous me direz, le mix trahit ce côté « compilation de différentes prestations live », oui, c’est vrai, mais les mecs ont eu la classe définitive de ne pas sortir un méga triple album de leur tournée, et en 1972, ceci était monnaie courante, voire rampante. On pourrait peut-être expliquer ce choix radical par l’authenticité même de nos musiciens. Pourquoi déballer les mille et une versions de leurs classiques quand on choisit en tracklisting un morceau de la gueule de Serves Your Right To Suffer, long de 9 sublimissimes minutes ? Pourquoi ? John Lee Hooker peut être fier, l’orgue fouetté, fougueux, rend largement honneur au songwriting du maître ès blues. Seth Justman est l’homme providentiel, juste, pour délivrer pareil solo d’orgue, à la fois bavard et contenu, c’est peut-être qu’en camarade honnête, il accepte de céder la place au lead guitarist, le chef, John Geils qui se fait et nous fait plaisir en dégainant un solo puissant et concis, quasi hendrixien, gras, qui en a. Quelle somptueuse démonstration de son talent, on en reste cloué sur son fauteuil devant son ordinateur de type portable. Qu’ajouter à un tel déluge rougeoyant de décibels, surtout quand cela s’arrête, que la batterie marque le tempo avec tant de force et de classe, que le chant se fait le porte-voix de l’âme humaine, c’est cela le blues, cet appel, cette litanie, cette prière, plus spirituelle qu’un sermon bas de gamme d’évangéliste américain. John Geils reprend la main, de main de maître et le morceau s’achève, on est rincé, content d’être venu, venu acheter ce putain de classique j’entends. On est brisé, mais pas vaincu, car en fin de face B, Looking For A Love emballe tout avec son riff de batterie épileptique, ses accents soul, noirs, que c’est bon de vivre ce moment, cette part de mythe enregistré les 21 et 22 avril 1972 au Cinderella Ballroom de Detroit par le J. Geils Band et ajouté magistralement à leur discographie officielle. Respect, les mecs.